一位经济学家曾说:“今天的伦敦在芝加哥有它的粮仓,在加拿大和波罗的海有它的森林,它的养羊场在澳大利亚,它的金矿和银矿在加利福尼亚和秘鲁,它喝从中国运来的茶, 从东印度种植场弄来的咖啡”,这段对 20世纪初世界形势的描述反映了( )

| A.国际贸易迅猛发展 |

| B.世界经济和贸易中的地区分工明显 |

| C.欧美工业国是主要的工业品生产地 |

| D.亚非拉农业国成为经济附庸 |

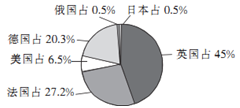

下面是某一时期主要资本主义国家对外资本输出比例的示意图。这反映出当时

| A.资本输出成为资本主义对外侵略主流 |

| B.主要资本主义国家海外利益分配不均 |

| C.新科技成果得到充分运用 |

| D.美德经济已经超越了英国 |

具有近代意义的“最惠国待遇”滥觞于17世纪的欧洲,是国与国之间在进出口贸易、税收、通航等方面互相给予优惠利益、提供必要的方便、享受某些特权等方面的一项制度。1860年英法通商条约的签订,使现代意义的无条件的最惠国待遇真正诞生,类似条约在欧洲各国流行,全球贸易额由此大幅上升。以下属于现代意义的“最惠国待遇”诞生的主要原因的是

| A.工业革命在欧美的逐渐扩展 |

| B.提倡自由贸易的自由主义经济理论的推动 |

| C.资本主义世界市场最终形成 |

| D.主要资本主义国家大力扶植私人企业 |

某学者在一本书中写道:“衰落是一个容易使人上当的词,因为它包含了两个相去甚远的概念:一是外部力量的减弱,一是内部力量的衰败。拿意大利来说,在外部因素使其丧失了经济强国的地位之后,内部文化仍可达到巅峰。”这里所说的“外部因素”是指

| A.贸易通道的改变 | B.殖民争霸的失败 |

| C.世界市场的形成 | D.黄金白银的流失 |

在近年编撰的世界通史中,不少著作突破以民族、国家为单位的传统套路,注重描述不同文明间的冲突与融合。下列史实中,最能印证材料这种“视野”的是( )

| A.16世纪开始兴起的三角贸易 |

| B.清朝厉行海禁政策并维护朝贡体系 |

| C.17世纪中期英国颁布《航海条例》 |

| D.1640年英国爆发资产阶级革命 |

如果将价格革命前欧洲拥有的货币总量设为100,按传统方式收取定额货币地租的封建地主拥有的货币总量(m)设为60,商人、新兴资产阶级、新贵族拥有的货币总量(n)设为40,若价格革命后欧洲货币总量上升为1000,那么,下列关于m、n的四组数据的推理判断可能正确的是( )

| A.m=400,n=600 | B.m=800,n=200 |

| C.m=600,n=400 | D.m=900,n=100 |

右面是某一时期主要资本主义国家对外资本输出比例的示意图。这反映出当时( )

| A.资本输出成为资本主义对外侵略主流 |

| B.主要资本主义国家海外利益分配不均 |

| C.新科技成果得到充分运用 |

| D.美德经济已经超越了英国 |

现代金融市场起源于西方,其从北意大利发展到荷兰,最后到达英国和美国。其中,从荷兰发展到英国的主要原因是

| A.英国拓展市场,加快了城市化 |

| B.英国进行工业革命,成为“世界工厂” |

| C.英国改革议会,完善了民主政治 |

| D.英国进行殖民扩张,成为“日不落帝国” |

探究性学习是高中历史学习的方法之一,我们以“东西方文明的对话”为主题展开探究。阅读材料,回答问题。

探究主题 东西方思想文化的冲突

近代中外文化交流在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向;一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西文化优劣问题的评价都过于偏激。

——张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

作者认为应运用怎样的观点评价近代中西方文化?运用这种观点,选择中西文化“两种极端的倾向”中的一个,结合近代中国学西方的史实进行说明。

阅读材料,回答问题。

材料一 从一开始,明太祖主要关心的是建立和永远保持一种政治现状,他不关心经济的发展……就明人所关心的问题来说……必须保持其农业特点,不能兼容并包发展商业和对外贸易。中华帝国对外并不寻求领土扩张。同时从安全的角度考虑,明王朝当局非常想把国土与世界隔离开来……尽可能减少同世界各国的交往和联系。

——摘自黄仁宇《中国大历史》

材料二 从16世纪中期起……(英国)王室向那些“具有足够企业精神,可资移植新技艺或者引进新制造业”的人士包括外国人颁发特许证,利用该垄断性的特许证制度来撬动产业升级。……通过这场大规模的进口替代运动,英国政府从欧洲大陆移植了一系列新企业和新产业。

伊丽莎白一世时期,英国趁法国及尼德兰宗教迫害之机,把“大批宗教难民作为‘英国经济和工业方面有价值的资产’而加以吸收”。向移民颁发特许证、授予专利权、给予宗教宽容、以学徒制促进技术本地化等诸多政策合在一起,终于造就了数十万之多的工匠大移民。

——摘编自梅俊杰《所谓英国现代化“内源”“先发”性质商议》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,分别指出中、英两国经济发展趋势及其所采取的措施。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析两国经济发展出现不同趋势的原因。

“来自星星”的都敏俊教授1609年来到地球。如果他在当时的北京和伦敦之间瞬间移动,最有可能看到的情景是( )

| A.中国商人叫卖粉彩瓷,英国农民收获马铃薯 |

| B.中国女人穿着旗袍,英国男人正去工厂做工 |

| C.中国文人参加科举考试,英国绅士争睹莎翁戏剧 |

| D.中国小孩放着鞭炮,英国市民乘坐火车机车 |

16世纪中叶开始的欧洲“价格革命”在西班牙表现得比任何其他国家都更猛烈,物价上涨最早,也最快,到16世纪末,物价提高了4~5倍。这一现象( )

| A.强化了西班牙的王权统治 |

| B.导致西班牙成为世界殖民大帝国 |

| C.使西班牙的资本主义发展最快 |

| D.源于其从殖民地获得的巨额财富 |

“500年前,非洲人手里拿着象牙,欧洲人手里拿着《圣经》;500年后,欧洲人手里拿着象牙,非洲人手里拿着《圣经》。”这句话突出表现了近代以来世界殖民体系形成过程中的( )

| A.经济的掠夺和文化的融合 |

| B.经济的融合和文化的侵略 |

| C.经济的交流和文化的融合 |

| D.经济的冲突和文化的冲突 |

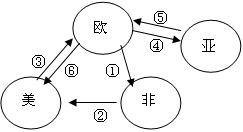

16~18世纪,世界各地的经济贸易日益密切。下面示意图中的箭头表示人员和物品流动的方向,①、②、③、④、⑤、⑥表示人员或物品。其中,③所代表的主要物品是

| A.金银、玉米、烟草等 | B.枪支、玻璃等 |

| C.茶叶、丝绸、瓷器等 | D.黄金、象牙等 |

试题篮

()