【历史上的重大改革回眸】

材料一 同治中兴是指清朝统治者在同治年间(1862—1874年)的所谓“武功”、“文治”。这一时期中国文士集团“文以载道,六经皆载道之文也。故言文者,必权与于经”,由于传统的价值标准的影响,忠君的士大夫在任何特定时期都不得不满足于清帝所给的回旋余地。经世派中人物,凡是不能适应地主阶级在所谓“治世”的新需要的,或是在适应地主阶级在所谓“治世”的新需要中反应迟缓的,往往被罢官以去,不再叙用,或者是屡罢屡用,沉浮宦海。因此,官场中的领导者们奉行中庸之道,对内妥协,对外防守。

——摘编自郭文菁《同治中兴与明治维新的领导集团比较》

材料二 然而,同治中兴显然只能算是中国历史上一个较低层次的复兴。它虽然暂时制止了衰落,但却未能使清王朝恢复到足以体面地生存在近代世界的水平。它对西方军械、技术和外交的模仿是一种浮于外表的现代化姿态;西方文明中的精华所在——政治体制、社会理论、哲学、艺术和音乐——全然没有触及。从历史的眼光看,它充其量不过是清王朝国运持续衰落中的一缕回光返照而已——犹如“秋老虎”最后的炎热一般。尽管如此,同治中兴却标志了力争恢复旧秩序,并开启一个新秩序的大胆而又相当成功的努力。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料并结合所学知识,指出同治年间“武功”、“文治”的具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,运用相关史实分析“同治中兴”的进步性。

王阳明说:“你来看花树,它才存在;你不去看,山中的花树就不存在。”王夫之却说:“浙江有座山,我没有去过那山,就说那山不存在吗?”二者观点的本质区别是()

| A.唯心思想与唯物思想的交锋 |

| B.心学与经世致用思想的交锋 |

| C.不同阶级学术思想的交锋 |

| D.以什么样的方式维护统治的交锋 |

《诗话中华上下五千年》记载:“著书立说顾炎武,宁死不为清朝官。经年编写《日知录》,教诲世人道德观。”其“道德观”是指()

| A.经世致用,保天下有责 |

| B.忠君爱民,保国有责 |

| C.仁孝当先,舍生取义 |

| D.存天理,灭人欲 |

黄宗羲、顾炎武、王夫之是明清之际著名的思想家,他们的思想实质上是()

| A.儒家思想在新的历史条件下的活跃 |

| B.宋明理学的深化和发展 |

| C.前秦儒家民本思想的复兴 |

| D.资产阶级民主思想的兴起 |

明清时期,李贽主张在自由竞争中“各遂千万人之欲”,王夫之鲜明地提出了“人无不自谋其生,上之谋之,不如其自谋”的命题,戴震亦认为“凡事之经纪于官府,恒不若各自经纪之责”。三者观点的共同之处是( )

| A.反对重本抑末,主张“工商皆本” |

| B.反对闭关锁国政策,主张对外开放 |

| C.反对行政权力支配社会经济运作 |

| D.猛烈抨击封建伦理道德抑制人性 |

顾炎武认为:“知封建之所以变而为郡县,则知郡县之敝而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣。”材料表明其主张是

| A.反对封建君主专制 |

| B.郡县制避免了分封制的弊端 |

| C.应重新恢复分封制 |

| D.中央集权和地方分权相结合 |

某历史兴趣小组对“民”进行了深入研究,对“民”有了更新更深的认识,阅读相关材料回答问题。

问题一:民主启蒙

材料一:16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,是有一种时代性的缺陷……黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

问题二:民动(社会阶层的流动)

材料二:改革开放以来,中国社会阶层结构发生深刻变化,农业劳动者数量在大量减少,农民大量向其他阶层流动和转移,也意味着有更多的人开始向上流动,这为社会中间阶层的发展和壮大提供了重要条件,社会中间层是指几个具有相近或相似特征特别是收入处于中等或接近中等以上水平的阶层的合称,一部分是中小私营企业主、富裕个体工商户;另一部分主要包括专业技术人员、经理人员、行政与管理人员等,他们不但在收入上处于中等及中等以上水平,而且接受过良好教育拥有较好社会声望。

——《中国社会阶级阶层结构变迁60年》

问题三:民观

材料三:近代以来,随着西方民主思想逐渐传入中国,“民”的含义开始发生变化。首次给“民”注入现代意义的是梁启超。1899年,他对“国民”的含义作了解释:“国者,积民而成,含民之外,则无有国。以一国之民,治一国之事,定一国之法,谋一国之利,捍一国之患。”后来他又指出:“国者,民之国也。”国民应该能“治一国之事”,“享一国 之权”,具有“权利”、“责任”、“自由”、“平等”、“独立”等几方面的基本素质。

——据《论晚清至五四现代个人观念的发生》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中外启蒙思想的异同。

(2)据材料二指出中国改革开放以来社会阶层流动的特点?结合所学知识分析其原因

(3)据材料三并结合时代背景,从背景、内涵、影响三个方面评述梁启超的“国民”观。

萧公权在《中国政治思想史》评论道:“夫专制之威至明而极,故专制之至明而显。梨洲(黄宗羲)责民之古义,不啻向专制天下之制度作正面之攻击。使黄氏生当清季,其为一热烈之民权主义者,殆属可能。然而吾人细绎《待访录》之立言,觉梨洲虽反对专制而未能冲破君主政体之范围。故其思想实仍蹈袭孟子之故辙,一未足以语于真正之转变。”萧公权在此认为黄宗羲()

| A.具有近代民权主义思想 |

| B.没有超越传统儒家思想的范畴 |

| C.彻底否定君主专制政体 |

| D.反映了早期资产阶级的政治要求 |

梁启超读到一本书时说:“在卢梭《民约论》前约数十年,有此议论,不能不视为人类文化史最高出品。撰者固自负,亭林亦复推重。乾隆间,此书列入禁书;光绪之季,吾曾私自传印,以为播送民主思想之工具。”这本书是 ( )

| A.《变法通议》 | B.《水浒传 |

| C.《天下郡国利病书》 | D.《明夷待访录》 |

顾炎武认为:“寓封建之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。”下列对这一言论的理解正确的是 ( )

| A.反对君主制度 | B.倡议郡国并行 |

| C.主张“经世致用” | D.主张削弱君权 |

黄宗羲观察到当时江浙地区出现了明显的“兄弟异居”的现象,甚至“危亡不相知,饥寒不相恤”。对于这种现象理解正确的是 ()

| A.专制高压下传统大家族难以为继 |

| B.商品经济发展冲击了传统家庭结构 |

| C.启蒙思想推动了小家庭模式的出现 |

| D.西方观念影响下社会风俗产生变化 |

顾炎武在《日知录》中说:“今将静百姓之心,而改其行,必在制民之产,使之甘其食,美其服,而后教化可行,风俗可善也”。在此,顾炎武强调()

| A.培养人才,经世致用 | B.弘扬道德,规范言行 |

| C.富足百姓,移风易俗 | D.教化民众,静心明志 |

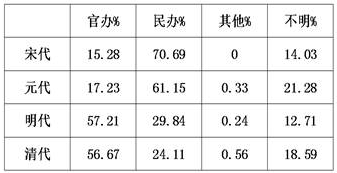

阅读宋代至清代中国书院性质状况表:

上表呈现的变化不能说明()

| A.宋元时期民办书院占主导地位 |

| B.明清时期官办书院占主导地位 |

| C.国家越来越重视官办书院 |

| D.国家逐渐放宽民间办学的限制 |

明代德清禅师曰:“为学有三要:所谓不知《春秋》,不能涉世;不精《老》《庄》,不能忘世;不参禅,不能出世。此三者,经世、出世之学备矣,缺一则偏,缺二则隘,三者无一而称人者,则肖之而已。” 德清禅师主张()

| A.做学问要阅读经典名著 | B.读书要全面,不可偏废 |

| C.做学问先要学会做人 | D.要懂得做人的道理 |

中西思想文化存在很大的差异,在很大程度上影响了中西方历史发展的方向。阅读下列材料,回答问题:

材料一 公元前800年至公元前200年之间,是人类文明的“轴心时代”。下面是这一时期出现的两位伟大的精神导师。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

(1)材料一的苏格拉底和孔子在重建社会秩序方面各有何主张?各自的背景是什么?

材料二 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分脆弱,明清时期的早期启蒙思想们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(2)17世纪的中国和18世纪的法国,都产生了启蒙思想。据材料二分析中法启蒙思想的主张有什么相同点和不同点?

(3)依据材料二并结合所学知识,说明中国明清时期的进步思想为什么没能成为“近代社会的宣言书”?

试题篮

()