阅读材料,回答问题:

材料一 孙中山出身贫农,十岁始入私塾,但儒家思想对其影响至深。后来他曾说:“真正的民生主义,就是孔子所希望之大同世界。”并多次亲笔书写《礼运·大同》的全文以激励全党……1896年广州起义失败后,孙中山移居英国,“在伦敦蒙难期间,开始萌发了社会主义思想。”后来他对张国焘说:“社会主义的派别很多,马克思主义不过是其中的一派。我在欧洲的时候,与社会主义各派领袖人物都有过接触,各派的理论也都研究过。我参酌了社会主义各派的理论,汲取它们的精华,并顾及中国的实际情形,才创立三民主义。”

——秦正为《孙中山与社会主义中国化》

材料二 余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。罗马之亡,民族主义兴,而欧洲各国以独立。自帝其国,威行专制,在下者不堪其苦,则民权主义起。十八世纪之末,十九世纪之初,专制仆而立宪政体殖焉。世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。

今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深,而去之易。……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。还视欧美,彼且瞠乎后也。

——孙中山《民报发刊词》(1905年)

材料三 真正的不可抗拒的革命,例如欧洲的文艺复兴、产业革命,都不是靠暴力完成的,也不是任何暴力所能完成的。这种革命,影响及于全世界的每一个人,默默地改变着人们的生活环境和思想意识。它要求首先发展经济,同时发展文化教育,经过长期积累,然后自然完成。

暴力在任何时代都只能改变传统的表现形式,不能改变潜在的思想意识。这是为近代中国革命实践所证明的一个无可否认的真理。

——黎澍在1980年的讲话

(注:黎澍,中国历史学家,马克思主义理论家,新中国新闻出版事业的开拓者之一。)

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,三民主义诞生的社会条件和思想渊源。

(2)根据材料二,概括孙中山最初提出的三民主义思想,并指出其与西方思想的不同之处。

(3)根据材料三的观点并结合所学知识,简要评析材料二提出的三民主义思想。

民本思想是中国历史上历代思想家、政治家智慧的结晶。阅读下列材料,回答问题。

材料一 若民,因无恒产,则无恒心,苟无恒心,放辟邪侈,无不为己。……是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。……王欲行之,则盍反其本矣。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

——《孟子·梁惠王上》

材料二 孙中山先生曾云:“余之谋中国革命,其所持正义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”“林肯所主张的民有、民治、民享,就是兄弟主张的民族、民权、民生主义。”

——《孙中山全集》

材料三 人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。……只要我们依靠人民,坚决地相信人民群众的创造力是无穷无尽的,因而信任人民,和人民打成一片,那就任何困难也能克服,任何敌人也不能压倒我们,而只会被我们所压制。

——毛泽东《论联合政府》

请回答:

(1)根据材料一,孟子提出了什么主张?为实现这一主张提出了什么设想?简要评述上述内容。

(2)依据材料二,孙中山“三民主义”的主要来源是什么?结合所学知识分析孙中山的“民本”思想与中国古代民本思想的不同之处。

(3)据材料三,毛泽东民本思想的基本内涵是什么?简要分析毛泽东提出这一思想的依据。

辛亥革命是近代比较完整意义上的民主革命 ,2011年10月10日是辛亥革命100周年纪念日。阅读材料,回答下列问题。

,2011年10月10日是辛亥革命100周年纪念日。阅读材料,回答下列问题。

材料一下面是2010年11月19日凤凰网关于“你认为哪座城市最能代表辛亥革命”的问卷调查统计图。

材料二 辛亥革命……为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义和重量。它是一条分界线。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。

——《中国近代史参考》

材料四 “这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——1924年1月 孙中山《国民党改组问题》

(1)据材料一,广州、武汉和南京的得票率较高。请你选择其中一个有代表性的城市并说明选择的理由。

(2)结合所学知识,试从政治方面来分析材料二关于辛亥革命成为“分界线”的理由。

(3)根据材料三概括辛亥革命有何历史意义?

(4)针对材料四中“我虽早六年革命,而仍失败。”的局面,孙中山有何 重大理论创新和政治举措?

重大理论创新和政治举措?

20世纪初,中国历史上发生了一场著名的“妥协”。

他(袁世凯)同起义各省在南京建立起来的中华民国临时政府和同盟会领袖进行谈判。……(孙中山)表示:只要袁世凯拥护民国,他就辞职,让位给袁世凯。几乎所有爱国者一致同意的是:中国必须有一个代表各省的议会;国家必须统一起来,以防止外国干涉(指日本)。……儿皇帝溥仪于1912年2月12日退位。孙中山辞职。袁世凯在南京被选为总统,于3月10日在北京就任。通过这一系列特殊的妥协,中国避免了一场持久的内战、一次下层阶级的起义和一场外国的干涉。

——美国史学家费正清

曾几何时,己为情势所迫,不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协,实间接与帝国主义相调和,遂为革命第一次失败之根源。

——孙中山(1924年1月)

依据材料并结合所学,谈谈你对这场“妥协”的认识。

说明:本题为开放性试题,按思维层次给分。

第一层次:能从一个角度提出观点,并合理运用一则材料或史实进行论证。

第二层次:能从一个角度提出观点,并合理运用多则材料或史实进行论证。

第三层次:能综合多个角度提出观点,并合理运用多则材料或史实进行论证。

思想文化是人类社会文明发展进程中的重要内容。阅读材料,回答问题。

材料一 凡以教化不立而万民不正也。夫万民之从利也,如水之走下,不以教化堤防之,不能止也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务;立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书•董仲舒传》

(1) 据材料一,概括董仲舒推崇教化的主要措施及目的。

材料二 新文化运动既然志在“以文化解决政治问题”,本身就是一种政治,而新文化派在文化和政治之间频繁穿梭时也从未感到有一道界线。对他们来说,文化与政治是一体的。陈独秀1917年写道:“我们要诚心巩固共和国体,非将这班反对共和的伦理道德等等旧思想,完全洗刷得干干净净不可。”他显然将新文化运动看作他所理解的“共和政治”工程的文化方面c另一方面,五四运动也决非一个纯粹的政治运动,它也有自己的文化诉求,只是它的文化诉求对立于新文化运动的文化诉求。

——摘自《中华读书报》

(2) 根据材料二,指出新文化运动的性质,并从思想文化角度指出新文化运动与五四系动的关系。

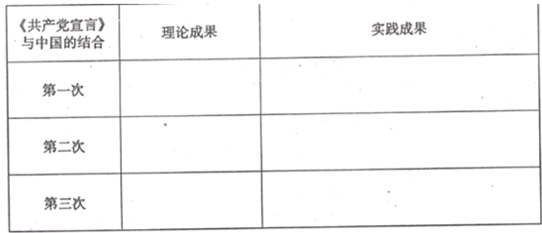

材料三当代学者罗燕明系统论述了《共产'党宣言》 与中国的三次结合。他指出第一次

与中国的三次结合。他指出第一次

结合发生在建党前后,表现为《宣言》的价值观与救亡图存运动的结合。第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,表现为《宣言》的阶级斗争理论与中国革命实际的结合……实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。第三次结合发生在社会主 义建设时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,这次结合完成了历史主題的转换……实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

义建设时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,这次结合完成了历史主題的转换……实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

——李军林《(共产党宣言)在中国:十年研究述评》

(3 ) 根据材料三,结合所学知识,完成下列表格。(6分)

) 根据材料三,结合所学知识,完成下列表格。(6分)

江泽民在中共十五大报告总结20世纪中国革命进程时说:“一个世纪以来,中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨变,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”

请回答:

(1)20世纪中国经历的三次历史性巨变分别是指什么?

(2)与时俱进、理论创新是三位思想巨人的共同特点,试分别举例说明。

42中学生应当成为文明的继承者和创造者。最近某地拟举办“20世纪以来中国重大思想理论成果”主题展览,邀请中学生参与展览的筹备与宣传。

以下是展览文字节选:19世纪末,中国面临亡国灭种的关头,许多先进的中国人提出不同的救国主张……三民主义集中反映了资产阶级在政治上、经济上的要求,并成为中国资产阶级民主革命运动的旗帜。

作为解说员,请你向参观者解释三民主义中的内容。

(2)展览二:毛泽东思想与邓小平理论

下表是展览中体现毛泽东思想与邓小平理论重要成果的介绍。

请参考已填充的文字,完成空白部分。

| |

毛泽东思想 |

邓小平理论 |

| 理论来源 |

马列主义 |

① |

| 写入党章 |

② |

中共十五大 |

| 核心思想 |

③ |

解放思想、实事求是 |

| 地位 |

指导新民主主义革命胜利和社会主义建设事业的发展 |

④ |

(3)展览三:“三个代表”的重要思想

以下是展览主题句:20世纪末21世纪初,以江泽民为主要代表的中国共产党人,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,创立了“三个代表”重要思想。

运用所学知识,向参观者介绍“三个代表”重要思想的历史地位。

(4)展览四:重大理论成果的继承和发展

以下是展览的结束语:三民主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是20世纪以来,在中华民族走向独立和富强的道路上,先进中国人不断寻求真理、不断探索并创建的适合中国国情的思想理论成果。这些理论指导社会实践,同时在实践中得到发展。

请根据结束语及所学知识,就中学生如何继承和发展重大理 论成果提一条建议。

论成果提一条建议。

江泽民指出:“一个世纪以来,中国人们在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物——孙中山、毛泽东、邓小平。”三民主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想,成为二十世纪以来中国最伟大的理论成果。

结合所学知识,回答下列问题:

(1)与旧三民主义相比,新三民主义主要“新”在哪些方面?(6分)

(2)结合史实,概述毛泽东思想在不同时期的主要成果。(6分)

(3)邓小平理论是对毛泽东思想的继承和发展,你怎样认识他们之间的“继承和发展”的关系?(8分)

阅读以下材料:

材料一:北大学生许德珩晚年回忆说“大家眼巴巴地企望着巴黎和会能够给我们一个‘公理战胜’”;胡适后来也说,当年陈独秀和蔡元培这些“威尔逊主义麻醉之下的乐观者”带动“一般天真烂漫的青年学生也跟着他们渴望那奇迹的来临”。一旦坏消息传来,“这个大打击是青年人受不住的。他们的热血喷涌了”,结果是“一个壮烈的爱国运动”。梁启超次年反思道:“我们中国人一年以前期望国际联盟未免太奢了,到了如今,对于他的失望又未免太甚了。”当初“威尔逊一帮人调子唱得太高,我们听着了,以为理想的正义人到霎时可以涌现,以为国际联盟这个东西就有锄强扶弱的万能力,不独将来的和平靠他保障,便是从前的冤抑也靠他伸理。其实天下哪里有恁么速成的事”。

——罗志田《激变时代的文化与政治》

材料二:至1920年5月,梁启超作《“五四纪念日”感言》,论述一年前发生的“国史上最有价值”之运动。在他看来,“五四运动”由“局部的政治运动”扩展为“文化运动”,才是真正的价值所在。因为“为国家之保存及发展起见,一时的政治事业与永久的文化事业相较,其轻重本已悬绝”;而“非从文化方面树一健全基础,社会不能洗心革面,而无根蒂的政治运动,决然无效”。有鉴于此,梁启超于是断言:吾以为今后若愿保持增长五四之价值,宜以文化运动为主而已政治运动为辅。

——陈平原编《触摸历史——五四人物与现代中国》

材料三:自北京大学学生发生五四运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃,发抒言论。国内各界舆论,一致同倡。各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋。此种新文化运动,在我国今日,诚思想界空前之大变动。推原其始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论放大异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动。倘能继长增高,其将来收效之伟大且久远者,可无疑也。吾党欲收革命之成功,必有赖于思想之变化,兵法“攻心”,语曰“革心”,皆此之故。故此种新文化运动,实为最有价值之事。

——孙中山《与海外国民党同志书》(1920.1)

材料四:对于(五四运动期间)工人罢工,孙中山与他的助手戴季陶交换了看法。戴认为:“许多无组织、无训练,又没有准备的罢工,不但是一个极大的危险,而且对工人本身也是不利的……如果有知识、有学问的人不来研究这个问题,就思想上、知识上来领导他们,将来渐渐地趋向到不合理、不合时的一方面去,实在是危险的。”孙中山深以为然:“你这个意思很好……群众的知识是很低的,要教训群众,指导群众,或者是教训指导知识很低的人。”

——陈平原编《触摸历史——五四人物与现代中国》

回答:

(1)材料一中的“公理”指什么?结合所学知识分析五四前国内知识界期待“公理战胜强权”的背景。

(2)据材料二、三,梁启超与孙中山对五四运动的意义有何共识?结合辛亥革命失败后的事实简要分析原因。

(3)据材料三、四,孙中山在五四后思想观念有了什么变化?在此后的革命活动中有何体现?

(4)结合以上分析,五四前后中国社会的变化给我们什么启示。

试题篮

()