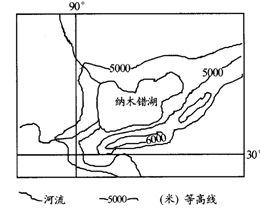

图是“纳木错湖位置示意图”。近年纳木错湖泊面积不断扩张,2001年~2009年间,湖面扩张超过50平方千米。据此完成第下列小题。

纳木错湖地处

| A.山地 | B.高原 | C.平原 | D.丘陵 |

纳木错湖泊面积不断扩张,其根本原因是:

| A.降水增多 | B.生产、生活用水减少 |

| C.全球气候变暖 | D.湖泊下陷 |

产业比重与区域发展的不同阶段搭配正确的是:( )

| A.第二产业比重上升,第三产业加速发展,仍以第二产业为主——高效益综合发展阶段 |

| B.第三产业增长速度和产值比重明显超过第二产业——工业化阶段 |

| C.高技术产业成为推动区域发展的主导力量——高效益综合发展阶段 |

| D.第一产业占有较大比重,第二产业比重迅速上升——传统农业为主的阶段 |

下列关于区域主要特征的叙述,错误的是( )

| A.区域都具有明确的界线 |

| B.区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性 |

| C.区域具有一定的优势、特色和功能 |

| D.区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边相关的地区 |

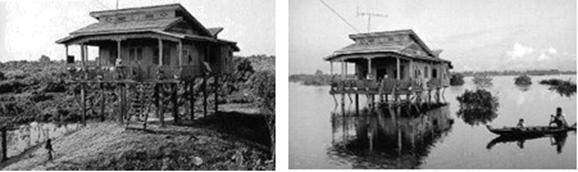

读恒河三角洲某民居在不同季节的景观图,回答各题。

该民居建筑结构的最主要功能是

| A.防蚊虫 | B.通风散热 |

| C.防洪涝 | D.防震 |

左图景观出现时

| A.印度低压强盛 | B.北京昼短夜长 |

| C.恒河三角洲盛行西南季风 | D.地中海气候区温和多雨 |

导致该民居不同季节景观差异的主要原因是

| A.受赤道低气压带和信风带的交替控制 |

| B.受海陆热力性质差异和气压带、风带位置季节移动的影响 |

| C.受西北季风和东南季风的影响,降水集中 |

| D.受副热带高气压带和西风带的交替控制 |

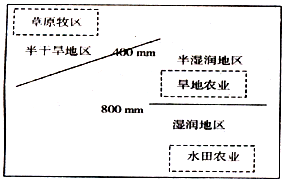

读图,回答下列各题。

该图能正确表达出的区域特征是( )

| A.区域具有一定的面积、形状和边界 |

| B.区域内部的特定性质相对一致 |

| C.区域可划分为下一级区域 |

| D.区域的边界是明确的 |

半干旱地区多是草原牧区,湿润半湿润地区多是农业区,这反映出地理环境影响着区域的( )

| A.发展水平 | B.生活特点 |

| C.发展方向 | D.发展特点 |

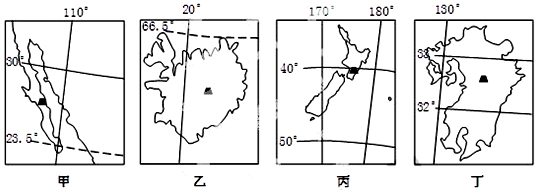

某探险协会组织“火山主题探险旅游”,目的地分别为下图中甲、乙、丙、丁四个半岛或岛屿上的火山。完成下列各题。

图中某一地火山附近的板块边界类型与其它三地不同,它是( )

| A.甲 | B.乙 |

| C.丙 | D.丁 |

在甲、乙、丙、丁四地附近还可以欣赏到的特色景观依次是( )

| A.肥美草原牧场、高峻海岸山脉、旖旎峡湾风光、填海造陆工程 |

| B.高峻海岸山脉、填海造陆工程、肥美草原牧场、旖旎峡湾风光 |

| C.高峻海岸山脉、旖旎峡湾风光、肥美草原牧场、填海造陆工程 |

| D.填海造陆工程、旖旎峡湾风光、高峻海岸山脉、肥美草原牧场 |

读“倒U形区域发展规律图”,完成下列问题。

关于图示区域发展阶段的叙述,正确的是

| A.①以工业化为主体的发展阶段 |

| B.②以传统农业为主体的发展阶段 |

| C.③是高效益的综合发展阶段 |

| D.①—②—③体现了不平衡—平衡—不平衡 |

从全国来看,目前我国仍处于图中哪一阶段

| A.① | B.② | C.③ | D.①②③ |

下图为欧洲、北美、中国三地区域电网实时负荷率变化曲线。负荷率是指用电量与发电厂的设计最大供电量的比值。读图完成下列小题。

a、b、c分别表示

| A.中国、北美、欧洲 | B.北美、欧洲、中国 |

| C.欧洲、中国、北美 | D.欧洲、北美、中国 |

图中三大区域电网

| A.互联可以实现电力负荷的削峰填谷 |

| B.负荷曲线之间差异产生的根本原因是地球公转 |

| C.负荷总值在世界时20时达到最大 |

| D.负荷曲线日变化与当地太阳高度日变化一致 |

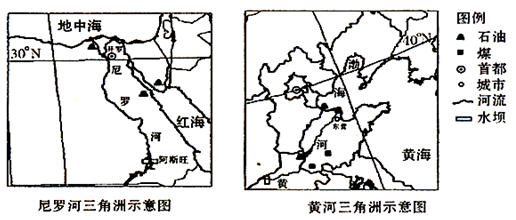

据图回答下列各题。

对两地自然环境的表述,正确的是( )

| A.两地气候类型相同 |

| B.两地河流的结冰期相同 |

| C.形成两地的外力作用相同 |

| D.两地植被景观相同 |

对两地社会经济状况的表述,正确的是 ( )

| A.石油资源丰富 |

| B.人口均占本国的20%左右,劳动力丰富 |

| C.均大面积种植棉花、水稻等农作物 |

| D.中心城市辐射作用相同 |

两地生态环境建设的最大制约条件是 ( )

| A.水资源短缺 | B.气候炎热 |

| C.泥石流破坏 | D.沙尘暴侵袭 |

下图为我国三大自然区分布图。读图回答以下问题。

我国三大自然区划分的主要依据是( )

| A.地形和气候 | B.水文和植被 |

| C.植被和土壤 | D.气候和土壤 |

有关我国自然地理要素的分布规律,叙述正确的是( )

| A.地形自西向东表现为山地—高原—平原 |

| B.无论冬夏气温均由南向北递减,等温线和纬线平行 |

| C.降水量由东南沿海向西北内陆递减 |

| D.河流水量自北向南不断减小 |

下列关于三大自然区概况的叙述,正确的是( )

| A.西北干旱半干旱区面积最大,人口最少 |

| B.西北干旱半干旱区动物稀少,只有少数耐高寒的种类 |

| C.青藏高寒区海拔最高,面积最大,人口最少 |

| D.东部季风区是我国主要的农耕区 |

不同区域地理环境的差异对人类的生产生活方式的影响也存在差异。以下关于三大自然区人文差异的叙述,正确的是( )

| A.东部季风区从南向北民居的屋顶坡度逐渐增大 |

| B.西北干旱半干旱区受人类活动的影响是三大区域中最微弱的 |

| C.青藏高寒区现在还处于以传统农业为主的发展阶段 |

| D.西北干旱半干旱区的土地利用方式以种植业为主 |

有关我国三大自然区内部差异的叙述,错误的是( )

| A.东部季风区的内部差异主要表现为南北差异 |

| B.西北干旱半干旱区的内部差异主要表现为东西差异 |

| C.青藏高寒区的内部差异既有垂直差异,也有水平差异 |

| D.东部季风区和西北干旱半干旱区的内部差异都是由于热量因素造成的 |

下图为兰州市和拉萨市地形图,读图完成下列问题。

对两城市的描述,错误的是( )

| A.河流提供水源,是两城市形成和发展的原因之一 |

| B.拉萨气温年较差大于兰州 |

| C.河谷地形使两城市形态呈条带状 |

| D.拉萨太阳辐射比兰州更丰富 |

西北工业重镇兰州的大气环境质量近年来虽有很大改善,但仍堪忧虑。下列分析正确的是( )

| A.调整能源消费结构,是改善空气质量的根本出路 |

| B.大气污染源主要是春季和初夏的沙尘暴 |

| C.河谷地形昼夜山谷风的转换,利于污染物扩散 |

| D.治理污染的重点应该进行南北两山的绿化工作 |

拉萨城市规划的总原则是“城中限高,城外限宽”,下列说法正确的是( )

| A.在中心城区以外,以大面积住宅区、工业区的开发为主 |

| B.中心城区限制建筑物高度,保护城市特殊风貌 |

| C.周围山地大规模植树造林治理水土流失 |

| D.修建高速公路和高速铁路,提高道路通行能力 |

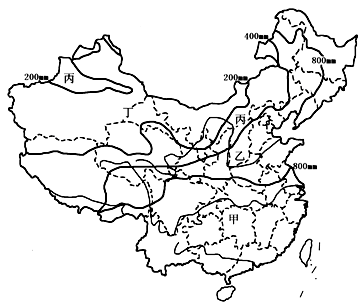

下图是以某种自然指标划分出来的我国四个区域。据图回答以下问题。

图中甲、乙、丙、丁四个区域划分的自然指标是( )

①降水量 ②积温值 ③蒸发量 ④大气湿度

| A.③④ | B.②③ |

| C.②④ | D.①③ |

甲、乙区域分界线的东段,具有的地理意义还有( )

①我国热带与亚热带的分界线 ②我国南方与北方的分界线

③我国1月0℃等温线位置 ④我国旱地与水田的分界线

| A.①②③ | B.②③④ |

| C.①③④ | D.①②④ |

区域是指一定范围的地理空间,它是人们在地理环境差异的基础上,按照一定的指标和方法划分出来的。据此完成以下问题。下列关于区域类型划分的叙述,正确的是( )

| A.区域都是按单一指标来划分的 |

| B.区域划分是在地理整体性的基础上按一定的指标和方法划分的 |

| C.区域是人为划分的,客观上并不存在 |

| D.由于人们的目的不同,所用的指标和方法不同,划分出的区域类型也不同 |

下列关于区域主要特征的叙述,错误的是( )

| A.区域之间都有明确的边界 |

| B.区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性 |

| C.区域具有一定的优势、特色和功能 |

| D.区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边相关的地区 |

东非高原上每年有数以百万计的角马、瞪羚等食草野生动物在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园与肯尼亚的马赛马拉国家自然保护区之间迁徙。读东非野生动物迁徙路线图,完成下列问题。

旅游者要观看野生动物横渡马拉河的壮观景象,选择的时间应在( )

| A.1~2月 | B.3~4月 |

| C.8~9月 | D.11~12月 |

引起东非野生动物大规模迁徙的根本原因是该地区( )

| A.降水量的季节差异 | B.地形的空间差异 |

| C.热量的季节差异 | D.地势的空间差异 |

区域发展的过程是由均衡到不均衡再到新的均衡……如此循环往复,这被经济学家称之为区域发展的均衡 非均衡原理,此原理客观地反映了区域经济发展的一般规律。据此回答下列各题。新中国成立后,为了推动社会经济的发展,党和政府出台了许多区域发展战略。在下列经济社会发展战略中符合区域发展非均衡原理的是

①西部大开发②经济特区的创建③中部崛起④长株潭两型社会试验区的设立

| A.①② | B.①③ |

| C.②③ | D.②④ |

下列措施中,不符合区域发展的均衡非均衡原理的是

| A.田纳西河流域的开发 |

| B.上海自贸区的设立 |

| C.“三线”建设 |

| D.青藏铁路的修建 |

试题篮

()