现代化是世界历史发展的必然进程,是以工业化为核心引起的全面变革。阅读材料,回答问题。

材料一经济的迅速增长,使英国进入了一个名副其实的富裕社会。可由于社会忽视了公平分配的问题,多数人没有分得应得的成果。在整个工业革命时期,有1/3左右的工人家庭始终处于贫困……在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层……成员平均寿命只有17岁……工人意识到不公平的分配使得他们受苦因而滋生……反叛情绪,并汇合成一场声势浩大的群众运动。

——钱乘旦等主编《寰球透视:现代化的迷途》

材料二在金字塔顶端的是少数几个欧美资本主义发达国家,其底端是处于前资本主义生产方式的广大亚非拉美落后国家。这时,世界上形成了两大类国家:一类是几个欧美资本主义工业制成品生产国,另一类是以前资本主义生产方式为主的农矿业生产国。

——千枝松《科技革命与国际分工》

材料三 19世纪末到20世纪前半叶,中国的近代企业呈现出沿着纺织、缫丝、面粉为中心的民间轻工业,军需工业、船舶修造、机械工业等政府主导的重工业两个方向发展,与此同时,在上海和东北等地设立的外国企业,在向中国引进技术方面来说也发挥了特殊的作用和具有特殊的意义?

——朱荫贵《日本学术界对中国近代经济史研究的两个新动向》?

(1)根据材料一,概括指出工业革命后英国出现的社会问题。为解决这一社会问题,先进人士在19世纪上半期有何理论探索?

(2)依据材料二并结合所学知识,说明第二次工业革命导致了怎样的国际分工?

(3)根据材料三,概括中国近代企业发展过程中的特点。结合相关史实分析其主要成因?

美国学者费正清认为:了解中国,必须观察它的传统与变革。阅读下列材料。

角度一渐变之中国

封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的,可以说:代代相承,变化微渐。但是,在明清时期,中国社会一度出现过比较明显的转变迹象。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

角度二亟变之中国

甲午战后,列强对中国的侵凌,空前凶猛,中国的反应亦随之激烈。反应有两种类型,动机虽均为自救,而所循途径则大相径庭。一为外察大势,内求诸己,认为必须大事变革,与人并驾齐驱,结果形成政治改制运动;一为昧视时代,仍要返回中国中心之世,与外界绝缘,结果演变为暴力反洋运动。 ——郭廷以《近代中国史纲》

角度三巨变之中国

1949年以来,中国努力推进现代化的蓝图,是先建设社会主义并进而实现共产主义。它始终是决策的指南。……经过苏联的斯大林主义、1956年后中国的乌托邦主义和1977年中共十一大之后邓小平推行的务实主义的探索,现在已经有人在议论,认为中国将可能成为当代实现现代化的一个样板。邓并不放弃社会主义作为最终目标,但对大量的市场经济的做法予以放行。他说,新的体制是“计划经济和市场经济”的“结合”。

——[美]吉尔伯特·罗兹曼《中国的现代化》

(1)结合所学知识,说明明清时期经济领域出现的“比较明显的转变迹象”,并分析这一时期“明显的转变”未能促成中国社会转型的原因?

(2)据材料并结合所学知识,归纳导致甲午战后中国出现“亟变”的因素。材料中所谓的“政治改制运动”是指什么运动?作者推崇“政治改制运动”还是“暴力反洋运动”?根据材料说明原因?

(3)根据材料并所学知识,指出邓小平时代中国的巨变是在什么基本前提下发生的,并说明邓小平“务实主义”的突出表现?

1948年,在老百姓中流传着这样一首顺口溜:“粒米一百元,寸布十五万,呜呼蒋介石,哪得不完蛋!”对这则材料分析错误的是

| A.当时的国民政府实行了恶性通货膨胀政策 |

| B.严重的通货膨胀是导致蒋介石倒台的重要原因 |

| C.顺口溜中的现象对民族工业影响非常有限 |

| D.表明当时民众对南京国民政府的强烈不满 |

全面抗战爆发前后的短时期内,国民政府组织了极大的人力,物力将东南沿岸的部分高校和大量战略物资、工矿企业抢运到了云、贵、川等地。有史学家称其为“东方的敦克尔刻大撤退”。这次“大撤退”最重要的意义在于

| A.为持久抗战作出了贡献 | B.改变了中国的工业布局 |

| C.为迁都重庆奠定了基础 | D.彻底粉碎了日本掠夺中国资源的阴谋 |

从1936年开始,南京国民政府开展轰轰烈烈的国民经济建设运动,发展生产,促进就业,改革币制,集中力量建设重工业,将规模较大的钢铁、机器、电工器材等厂大都设在湖南,其余金属矿、煤矿、电厂多选择川、陕等内地省份。这反映当时的南京国民政府()

| A.发展经济以改善民生 |

| B.改变中国重工业落后的状况 |

| C.为战争作准备 |

| D.促进中国经济均衡发展 |

1940年10月1日,日本内阁制定的《国土计划设定纲要》中提出日本本土着重发展军事工业、机械工业和精密机器工业;中国东北着重发展电气工业、矿业和部分机械及轻工业;在中国华北,注重制盐和矿业的开发;华中允许某种限度的轻工业发展;内蒙古以发展羊毛业为主,华北发展棉花,华中则要限制生产可与日本农作物竞争的农产品。该纲要说明

| A.日本强化中日间的经济合作物资交流 |

| B.日本要有步骤地在中国推进工业化进程 |

| C.以日本的本土经济带动东亚经济发展 |

| D.将占领区经济完全纳入日本经济体系 |

1943年6月7日,上海某报刊登《商业利润与大众生活》:“限制利润,为统制经济主■(注:原文无法辨识)所要求的一个条件;安定民生,为战时经济政策所要求的一个条件。因此,上述两种条件的配合,乃是其绝对的必要性。”文章宣传了当时在上海、武汉等地推行的经济统制政策,这种政策

| A.利于市场繁荣和民生的改善 |

| B.加速了官僚资本的急剧膨胀 |

| C.利于日本掠夺中国战略资源 |

| D.限制利润符合节制资本思想 |

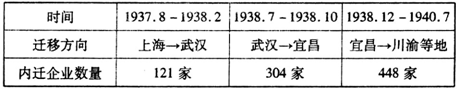

某研究性学习小组根据下表信息所得出的结论中,错误的是

| A.企业内迁与战局发展直接相关 |

| B.民族工业在炮火洗礼中迅速发展壮大 |

| C.西南地区是中国抗战时期的大后方 |

| D.近代中国的工业布局因此发生改变 |

中央机关报《红色中华》曾全文刊登中央审计委员会对中央政府各部委、粤赣省、瑞金市、国家企业及革命团体等的九份审计报告。其中明确指出中央印刷厂等国企,“一般的缺点是不明了本身在苏维埃经济上的性质和作用,不知道也不考察产品的成本,不知计算盈亏,有钱就用,没有钱就向国家主管机关要”。这说明中央审计委员会的做法()

| A.履行了舆论督政的政治职责 |

| B.揭开了经济体制改革的序幕 |

| C.践行了“工农武装割据”思想 |

| D.推动了陕甘宁边区廉政建设 |

据统计,直到1946年11月,中国西部的15个省市仍拥有金融机构2045家,占全国总数的38.7%。若以全国金融机构平均数计,西部15个省市的平均数为136.3家,东部24个省市平均拥有134.5家,西部略高于东部。这表明()

| A.东西部经济水平具有均衡性 |

| B.东部金融水平稍微低于西部 |

| C.持久抗战影响国家金融分布 |

| D.金融发展与解放战争的关系 |

1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是

| A.扰乱国统区金融秩序 | B.封锁抗日根据地经济 |

| C.转嫁战争负担 | D.强化物资管制 |

1937年、1942年国民政府统治区重工业状况:1937年占工厂总数比例为18%,占工业资本总额比例为4.4%,占工人比例为7.3%;1942年占工厂总数比例为58%,占工业资本总额比例为78%,占工人比例为49%。上述各种比例发生变化的主要原因是( )

| A.民族资本家实施“实业救国” |

| B.国民政府开展国民经济建设运动 |

| C.民族企业内迁和实行战时体制 |

| D.美英等国全力支援中国抗日战争 |

20世纪30年代是中国经济发展的一个特殊时期。

材料一近代以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是不平等条约强加于中国的协定关税……1929年以后,国民政府通过与列强的交涉,实现了关税自主。在1927年以前,外国货物在中国的实际进口率只有4%,1931年则提高了10%,1933年提高了20%,1934年更是达到了25%。

抗日战争全面爆发前的1936年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济管理部门,发展最为迅速。具体表现在:

| 时间 |

电力工业 |

煤炭工业 |

生铁 |

钢 |

| 1920年 |

772百万千瓦 |

14.2百万公吨 |

436815吨 |

30000吨 |

| 1936年 |

1724百万千瓦 |

26.2百万公吨 |

958683吨 |

556347吨 |

| 增长率 |

9.4% |

7% |

9% |

40% |

——摘编自步平、荣维木《中华民族抗日战争全史》

材料二 20世纪30年代,国民政府开始推行苏式计划经济体制……还通过独资和与中央及地方单位及私人合办等方式,大力兴办厂矿。这与苏俄以及斯大林时期的通行做法是一样的。这些合资公营企业多采用股东董事会制度,……而雇佣制、按时计工制的现代企业制度性质比较明显。

——骆晓会《国民政府移植苏联经济模式的试验》

请回答:

(1)据材料一,分析南京国民政府统治前期中国经济发展的特点及原因。

(2)据材料二,结合20世纪30年代国内外形势,分析南京国民政府推行苏式计划经济体制的原因及其利弊。

下表放映的是1938年—1941年间,西南地区新增加的企业数量,材料表明()

| 年份 |

新增加企业数 |

| 1938 |

240 |

| 1939 |

466 |

| 1940 |

589 |

| 1941 |

843 |

A.国民经济建设运动取得了丰硕的成果

B.抗日战争推动了民族资本主义的发展

C.中国形成行业齐全的工业发展格局

D.“实业救国“的热情高涨

试题篮

()