1663年英国颁布《主要产物法令》,其中规定:凡在欧洲各地出产或制造的物品,都必须先输送到英国,再用英国船从英国海港启程,才可以转运到美洲殖民地。此规定的主要目的在于( )

| A.加强与欧洲各国的联系 | B.打破西班牙贸易垄断 |

| C.获取垄断性的贸易利润 | D.遏制荷兰商业的发展 |

阅读材料,完成下列要求。

材料

由于汉民族长期保持很高的经济社会发展水平,于是不断增强了自我优越、惟我独尊意识。并产生了华夷观念,把周边民族或国家都视为落后的蛮夷。对待周边蛮夷国家,中国除要用强大实力使之“畏威”之外,更应以“德惠”使四夷倾心内服,按照儒家学说,中国君主与其它各国君主的关系,只能是天子与诸侯的君臣关系,外国来使均为朝贡者,故没有形成平等国家间的外交理念和外交礼仪。因此,古代中国统治者认为自己不需要外交,无需常设的外交机构,只是由礼鄙和理藩院分别办理海道和陆路往来的各国事务,到了明清时期,这种以朝贡为主要表现形式的宗藩体制最终形成。

就在以中国为中心的区域性宗藩国际关系体制最终形成之际,以欧洲为中心的近代外交体制也得到确立.1648年召开的威斯特伐利亚国际会议,首次以条约形式确立了常设外交使节制度。18世纪,欧洲各国开始在政府部门序列中,设立专门负责主管本国外交事务的外交部。1625年,荷兰国际法学家格劳秀斯出版《战争与和平法》。他以自然法为理论基础,阐述了无须各国特别同意的国际法规则,对当时的各种外交行为作了尽可能的规范。此后,国际法和外交规范不断得到充实和丰富。

——摘编自王红续《中国外交从宗藩体制向近代体制的转型》

材料体现出16世纪至18世纪中西外交的多种不同。请至少指出三点不同并概括说明其形成的原因。

阅读下列材料,回答问题。

美国“边疆学派”代表人物弗雷德里克.J.特纳认为:“疆界”从来就不仅仅是地理意义上的、有形的、筑了界碑的。它本来就是传统的或近代的、多形态的、观念的、文化的、利益的、移动的、无形的。近代以来,一个国家的疆界观与其近代化历程紧密相连(如下图)。

请回答:

提取材料中的信息并结合所学知识,从疆界观与近代化的角度进行中英比较。(要求:史论结合、叙述成文、逻辑清楚)

陈寅恪在《邓广铭宋史职官志考证序》说:“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”阅读下列材料。

材料一 宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……根源在于中国经济的生产率显著提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业。……生产率提高使人口的相应增长成为可能,而人口增长反过来又进一步推动了生产。经济活动的迅速发展还增加了贸易量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 在中华文化发展史上,宋文化以其丰富的内涵和巨大的活力,熠熠生辉。……在这种历史背景下生存的宋文化,明显地具有过渡性、义理性、务实性、普及性、兼容性和整合性等特点。

——姚兆余《宋代文化的生存背景及其特点》

材料三 新航路开辟以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,这是世界各个地区之间联系加强的第一步。……美洲的许多农产品,如玉米、马铃薯等农作物传到欧亚大陆,改变了粮食生产结构;非洲的咖啡传到欧美,改变着欧洲人的消费方式和文化特点,而烟草的传播更是改变了人们的生活习惯。麦子、水稻等作物以及先进的生产方式,则随着欧洲移民一起进入美洲,极大地影响了美洲人的经济生活。……随着新航路的开辟,世界贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸。

——《世界历史资料选辑》

请回答:

(1)据材料一,指出宋朝发生商业革命的原因?

(2)试从科技、文学、思想等角度,指出材料二中宋文化具有的“过渡性、义理性、务实性、普及性”特点的主要表现?

(3)据材料三,概括欧洲商业革命的含义?结合所学知识,分析其对欧洲的主要影响?

(4)结合所学知识,分析宋代商业革命的影响不同于欧洲的社会原因?

17世纪60年代,茶叶在英国只是上流社会的消费品;到18世纪末,茶叶已成为普通民众的日常消费品。这反映了当时的英国

| A.等级观念明显淡化 | B.扩大了与东方的贸易 |

| C.贫富差距日益缩小 | D.崇尚东方的生活方式 |

18世纪,荷兰的曼德维尔博士在《蜜蜂的寓言》一书中讲过一个有趣的故事:一群蜜蜂为了追求豪华的生活,大肆挥霍,结果这个蜂群很快兴旺发达起来。而后来,由于这群蜜蜂改变了习惯,放弃了奢侈的生活,崇尚节俭结果却导致了整个蜜蜂生活的衰败。与之观点相似的经济理论是( )

| A.重商主义 | B.重农抑商 |

| C.凯恩斯主义 | D.自由主义 |

17世纪60年代,茶叶在英国只是上流社会的消费品;到18世纪末,茶叶已成为普通民众的日常消费品。这反映了当时的英国

| A.等级观念明显淡化 | B.崇尚东方的生活方式 |

| C.贫富差距日益缩小 | D.扩大了与东方的贸易 |

斯塔夫里阿诺斯写道,“这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上居有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域以大殖民地帝国的形式表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显。”这一时期形成的主要动因是

| A.新航路开辟 | B.早期殖民扩张 |

| C.工业革命的进行 | D.第一次世界大战 |

阅读材料,回答问题。

材料一 这些炮台显示清军的防御是多么原始……杰克·钦对中国可怜的武器装备做了正确的评价:“更像烟花而不是大炮。”

——[美]特拉维斯·黑尼斯三世、弗兰克·萨奈罗《鸦片战争:一个帝国的沉迷和另一个帝国的堕落》

林则徐在中国传统的水战战术中择出“火攻”战法,即“多驾拖船,满载车薪,备带火器,分为数队,占住上风,漏液乘流纵放”。

——茅海建《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》

等而下之的杨芳,则收集妇女溺器为“压胜具”,视“夷炮”为邪教法术。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 到省后察看夷情,外似桀骜,内实惟怯。

——引自《林则徐书简》

况如茶叶大黄,外国所不可一日无也。中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?…即其(英国)船坚炮利,亦只能取胜于外洋,而不能施技于内港。

——引自《林则徐年谱》

材料三 日日使人刺探西事,翻译西书,又购其新闻纸。

——引自《魏源集》

林则徐先后组织编写关于西方的相关书籍:(1)《华事夷言》;(2)《澳门新闻纸》;(3)《澳门月报》;(4)《四洲志》。

——整理自《林则徐年谱》

今日巳刻,晾夷带其女眷与啤治文、牟逊等同驾小船,由师船带至虎门……以夷礼摘帽见。

——引自《林则徐集》

夫震于英吉利之名者,以其坚船利炮而称其强……破浪乘风,是其长技……制炮造船,则制夷已可裕如。

——引自《林则徐集》

购西洋各国洋炮二百余位,增排两岸。

——引自《魏源集》

又闻该国现系女主,……惟其贸易夷商,向在他国往往争占马头,虽无国主之命,亦可私约兵船前往攻夺,得一新地,则许出赀之人取利三十年,乃归其主,故于贸易之处,辄起吞并之心。

——引自《林则徐集》

材料四 夷兵除枪炮之外,击刺步伐俱非所娴,而腿足裹缠,结束严密,屈伸皆所不便,若至岸上更无能为力,是其强非不可制了。

——引自《林则徐集》

岂知,就是这些”一仆不能复起”、“若至岸上更无能为”的英兵却在岸上催城拔寨,从广州到镇江,一座座海防炮台,一个个城市轻易得手。…所以英国远征军凭7千之众(最后增至2万)便可把有80万大军的大清军队战而胜之。

——《白挨一次打》

请回答:

(1)根据材料一,归纳鸦片战争失败的原因?

(2)据材料二,林则徐认为英人“外似桀骜,内实惟怯”的原因是什么?林则徐称呼英方的用词和语气折射出林氏什么样的心态?

(3)据材料三,林则徐为了了解英国都做出了哪些努力?林则徐为战争的胜利做了哪些准备?林则徐是如何认识英国对外政策的?林则徐对英国的态度比起初到广东有何不同?

(4)结合材料四,林则徐的制敌之策是否有效?综合上述材料分析林则徐的思想有什么特点?

著名学者彭慕兰认为:与其说工业革命创造了新的财富,不如说新的财富的发现,导致并推动了工业革命,因为工业革命的发生来源于两个方向的驱动:“向下”和“向外”。这里的“向外”是指

| A.拓展殖民地市场 | B.传播基督教 |

| C.煤铁资源的发现和采煤技术的提高 | D.黑奴贸易 |

有学者认为“从世界近代史的一般进程来看,传统农业社会不可能直接转变为现代工业社会。在这两个社会之间,一般要有一个以商业贸易发展为特征的过渡性社会。”就欧洲历史而言,符合这一“过渡性社会”的历史现象是( )

| A.人们日益追求个性的解放 | B.自由主义经济贸易规则的确立 |

| C.资本主义制度在世界范围内确立 | D.世界全球化进程的基本完成 |

阅读材料,完成下列要求。

| 哥伦布交流:植物、动物、微生物和人 |

|

| 1492年 |

哥伦布到达新大陆,生物交流开始 |

| 16世纪初 |

马和牛被引进到新大陆 |

| 1510年 |

西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力 |

| 1555年 |

中国出现最早的玉米种植记录 |

| 16世纪70年代 |

巴西成为主要的奴隶输入地 |

| 16世纪80年代 |

巴西成为世界最重要的蔗糖产地 |

| 约1700年 |

欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%-80% |

| 18世纪初 |

咖啡风靡欧洲和中东、巴西和印度尼西亚开始生产咖啡 |

——摘自菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托著《世界一部历史》

根据材料并结合所学知识,试着给“哥伦布交流”下一个完整的定义,并评价“哥伦布交流”。

著名学者彭慕兰认为:与其说工业革命创造了新的财富,不如说新的财富的发现,导致并推动了工业革命,因为工业革命的发生来源于两个方向的驱动:“向下”和“向外。”这里的“向外”是指

| A.拓展殖民地市场 |

| B.传播基督教 |

| C.煤铁资源的发现和采煤技术的提高 |

| D.黑奴贸易 |

1545年,西班牙勘探者在墨西哥波托西附近发现了巨大的银矿矿脉,对此进行大规模的开采,到17世纪这些白银的主要流向不可能的是

| A.国内供养军队,参与世界殖民扩张 |

| B.流向亚洲市场,以交换丝绸和瓷器 |

| C.投资英国伦敦,分享机器工厂利润 |

| D.流向欧洲市场,加速社会阶层分化 |

货币是一个国家和地区经济社会发展的重要标志。研究一个国家和地区历史上的货币发展历程,有助于理解和把握这个国家和地区历史发展的时代特征。阅读下列材料,回答问题:

材料一“先益、雅、嘉、眉等州岁铸钱五十余万两,自李顺作乱,遂罢铸。民间钱益少,私以交子为市……薛田请置专务,以权出入,蜀人便之。”

——《续资治通鉴长编》

材料二1637年意大利传教士艾儒略撰写的《西方问答》中有一段对话,涉及到当时世界白银的流动状况。中国人问:“敝邦所用银钱,皆来自贵邦,不识何若是之多也?”艾儒略答:“西来诸商,与贵国(中国)交易,每岁金银不下百万,其所从来,有出于敝地之矿也,亦有海外亚墨利加(即美洲)所处而进者。盖其地之矿,广而且腴,计十分之土,金银且六七分也。大西近海一国,每岁所入,亦不下数百万,有识者曰:敝地实受多银之害,金银愈多,而货愈贵也。’’

材料三

(1)结合材料一和所学知识,说明宋代交子的地位和影响。

(2)依据材料二,指出当时世界白银的流向。你是如何理解“敝地实受多银之害的?。

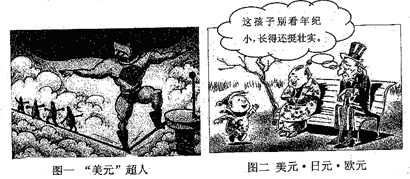

(3)图一中“美元”超人地位的具体表现?图二反映了什么经济现象?请指出从图一到图二的变化所反映的实质问题。

试题篮

()