阅读下面材料,回答问题。

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲惫,此诚危急存亡之秋也。

———《出师表》

(1)“今天下三分”是指历史上的哪一时期?

(2)为上述局面的形成奠定基础的战役是什么?

阅读下列材料:

南阳武侯祠联:“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”

请完成:

(1)图中人物是谁?

(2)材料中“取西蜀”“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

(3)请列举和他有关的两个成语。

根据下图提供的信息,结合所学知识回答下列问题:

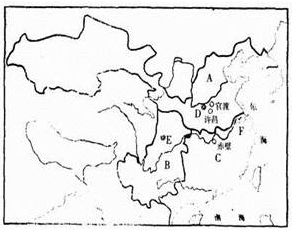

(1)图中哪个字母是表示促使三国鼎立局面形成的著名战场?

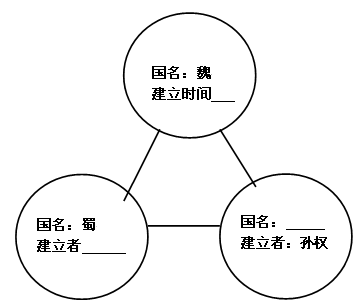

(2)结合下图将下列三国鼎立的示意图补充完整:

读图填空题

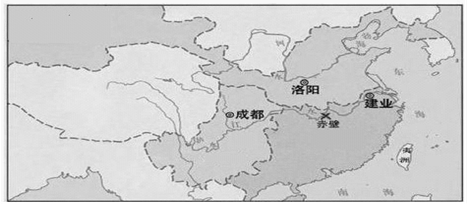

读《三国鼎立形势图》,结合所学知识回答问题:

(1)200年,以少胜多,大败袁绍,基本上统一了北方的战例是 ;208年,以少胜多,打败了曹军,奠定了三国鼎立局面基础的战例是 。

(2)完成下列表格:

| 建立时间 |

建立者 |

国号 |

都城 |

| |

曹丕 |

魏 |

洛阳 |

| 221年 |

|

蜀(汉) |

|

| 222年 |

孙权 |

|

建业 |

阅读下列材料:

自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天也,抑亦人谋也,今操已拥有百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋,孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

请回答:

(1)上述材料是对哪一历史时期政治形势的分析?

(2)材料中提到的曹操“以弱为强者”的具体事例是什么?

(3)材料中认为曹操具有什么优势?

(4)哪一个朝代最终结束了这一分裂局面,统一了全国?

阅读下列材料

自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天也,抑亦人谋也,今操已拥有百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋,孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

请回答:

(1)上述材料是对哪一历史时期政治形势的分析?

(2)“跨州连郡者”指的是什么?

(3)材料中认为曹操和孙权各自具有什么优势?

(4)作者在文中提出了什么样的谋略?产生了什么历史作用?

阅读下列材料:

材料一 南阳武侯祠联:“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻挂,水面偏能用火攻。”

材料二 杜甫诗:“功盖三分国,名成八阵图。”

请完成:

(1)材料一中“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

(2)材料中提到的人物是谁?

(3)材料二中最能高度概括他的功劳的是哪一句?

(4)请列举和他有关的三个成语。

阅读下列材料:

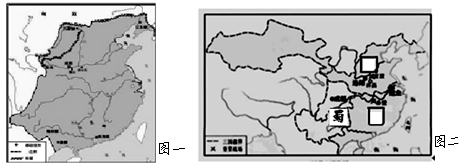

(1)请根据材料填写三国的名称

A ;B ;C 。

(2)请写出两个与这一时期历史有关的历史典故。

阅读下列材料,回答相关问题。

“自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。”

——《三国志·诸葛亮传》

(1)请写三国的名称。

(2)材料提到“操遂能克绍”,这是指发生在 年的 (战役)

(3)面对曹操“拥百万之众”之势,诸葛亮在材料中提出了什么策略?这个策略在此后有何成功的实践?产生了什么影响?

阅读下列引文,并回答问题。

“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”

请回答:

(1)这首诗抒发了曹操的远大抱负和雄心壮志,想一想,他当时的雄心壮志是什么?

(2)为什么曹操在官渡之战中以少胜多,而在赤壁之战中却以多败于少?

(3)赤壁之战所带来的影响是什么?

(4)曹操在两次战争中的不同结局,给我们哪些启示?

阅读下列图示:

完成以下要求:

(1)写出下列字母代表的朝代:A B

(2)A王朝因为在政治上实行 制,出现了“普天之下莫非王土;率土之滨莫非王臣”的政治格局。

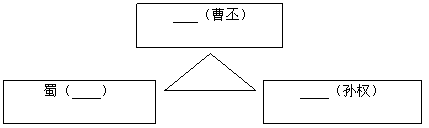

(3)C时期有三个并立的政权,如下图所示,请你在图中横线上填出所缺内容。

阅读下列图片,回答问题。

(1)图一是哪个朝代的疆域图? 这个朝代为巩固国家统一在思想文化上采取了哪些措施?

(2)请在图二方框内填写出政权的正确名称。哪一场战争为这一局面的形成奠定了基础?

(3)图一和图二反映的时代特点有什么不同?

三国两晋南北朝时期,我国国家分裂,政权林立。阅读材料,回答问题。

材料一 三国鼎立示意图(下图)

(1)“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”这句话反映的历史人物奠定了右图中哪个政权的基础?结合所学知识,指出他完成局部统一的措施。

材料二 东晋政府建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除枕役物权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,吐吠相望,连宇高花,叶陌如绣”,一派田美土肥之象。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明这一现象出现的原因。

材料三 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地(崇尚武力),非可文治(难以文治)……河洛(今洛阳一带)王里(帝王的家中),因兹大举,光宅中原。”

——《魏书·任城王传》

(3)材料三反映了孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(4)国家统一是中国历史发展的不可抗拒的历史潮流,即使是国家处于分裂状态,也仍然孕育着统一的因素。根据上述三则材料,归纳三国两晋南北朝时期的统一因素。

试题篮

()