阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国古代官员的退休制度,源于周朝,并留下了许多相关记载。《礼记》记载:“五十而爵,六十不亲学,七十致仕。”“卿大夫致仕曰‘国老’,一般官吏致仕曰‘庶老’”。《周礼·王制》说:“周人养国老于东胶(大学),养庶老于虞痒(小学)。”

材料二

汉兴,官员欲致仕,须申请,说明缘由。致仕有二:一为老,二为病。告老告病,皆称“乞骸骨”……元始元年,平帝下诏令“天下比两千石以上,年老致仕者,三分故禄,以一与之,终其身”。

《唐会要》载:“旧制,年七十以上应致仕,若齿力未衰,亦听厘务。……开元五年十月十四日敕,诸职事官年七十、五品以上致仕者,各给半禄。致仕官应物。令所由送至宅。三品以上,并听朝朔望,其年十一月,致仕官子弟无京官者,其在外者,听一人停官侍养。”

材料三

神宗年间规定:“承务郎及使臣以上致仕,尝以战功迁官者,奉钱衣赐并全给;余历任无公私罪、事理重及脏罪,给半;因过犯若老疾体量致仕者,不给,非战功功状显著奏裁”;“宰相以下并带职致仕”……

《宋会要稿辑·职官》载:“国朝,凡文武官致仕者,皆转一官,或加恩其子孙。”

《宋史·职官·致仕》载:“文武官年七十以上不自请致仕者,许御史台纠核以闻。”

明清以后,破除古制,将退休年龄提前10年以上,且带有强制性,相沿至今。

(1)依据材料一、二、三,概括我国古代在退休年龄和待遇方面的变化。

(2)结合三则材料和所学知识,简要分析中国古代退休制度的影响。

法制是人类共有的精神财富,是社会进步的重要标志。阅读下列材料:

材料一 中国法典的缘起与(罗马)查士丁尼法典的组成方式有相同之处……限制《中国法典》之外的出版物的发行(政府除外),罗马亦是如此:两国都各自以公告、律令和诏书等形式立法,还有诸如过继、家庭财产共同占有关系等都有相同之处。

——田涛《西方人眼中的中国法律接触与碰撞》

材料二 新兴地主阶级反对奴隶主贵族垄断法律,坚决要求把成文法律公布出来,以保护他们的私有财产和其他权利。汉文帝接受贾谊的“儒家‘兴礼乐’,更新秦朝法律,‘刑不上大夫’”的建议。汉律规定,对普通人犯随时逮捕,对有贵族官僚身份的人犯,如需要逮捕的,必须先奏请皇帝批准,逮捕后不加刑具,以示宽容。刘邦时,法令规定商人“不得衣丝乘车”,吕后、惠帝时规定“市井子孙不得为官吏”。

——据李小兵《中国古代法律制度》整理

材料三 公元前3世纪左右,平民在法律上已取得与贵族平等的地位,开始享有完全的公民权。到公元212年,罗马皇帝卡拉卡拉颁布敕令,授予一般臣民以公民权。帝国初期罗马法学家们讲的“平等”,不仅是建立在奴隶制基础上的平等,而且也是建立在罗马奴隶制社会相当发达的私有制和商品交换基础上的平等。古希腊多葛学派进一步提出自然法体现人的理性的观点。古罗马思想家西塞罗和后来的法学家们继承并系统论述、论证自然法学说。

——沈宗灵《略论罗马法的发展及其历史影响》

请回答:

(1)据材料一,归纳古代中国与罗马在法治方面,有哪些相似点?

(2)对比材料二、三,指出古代中国与罗马法律在保护对象、立法理念、经济主张等方面有何不同?

(3)黑格尔在《法哲学原理》说:“法律决非一成不变的,相反地,正如天空和海洋因风浪而起变化一样,法律也因情况和时运而变化。”试以古罗马法的演变为例,阐释该观点。

历史上重大改革回眸

材料 新疆古称西域,汉武帝反击匈奴后,西汉置西域都护府,将该地正式纳入汉朝版图。中央政府就开始在西域进行“屯垦戍边”并历代相沿,其中尤以西汉、唐、清三朝为鼎盛时期。

《西域图志·屯政》记载:自汉代实行募民徙塞下的屯田之法后,“屯政”日升,“凡有军兴,必修屯政”,然而汉唐之屯政,专为养兵,而未能“兵民并济”,“师行则举,师旋则废”。只有清代的屯田“战守兼宜”,更注重对边疆的开发和建设。清朝时期的屯田与收复边疆的战争密不可分。清朝不仅兴办了军屯、民屯和犯屯,而且增加了历史上未有的旗屯、商屯和回屯。由于屯田的迅猛发展,使新疆出现了“农桑辐辏,阡陌成群”的景象。

为了有效地管理屯田,唐中央政府在尚书省工部设屯田司,在各地置“营田使”,管理地方屯田。清代采取“边防与屯政相维”的方针,军屯属军事机关管理, 民屯属地方行政机关管理, 回屯属维吾尔族地方机关管理。道光帝时期,认真吸取清代以前历代政府长期集中在南疆地区屯垦,造成新疆历史上长期南农北牧局面的教训,在北疆召集流亡,大兴屯田。

1954年10月7日,一个专门从事农业生产建设的兵团组织,一个世界上独一无二的特殊建制——新疆军区生产建设兵团成立。这是我国自汉、唐以来在边疆民族地区实施屯垦戍边政策的继承与发展,是我国现代屯垦戍边制度的一个伟大创新。

请回答:

(1)根据材料,概括历代王朝在新疆“屯垦戍边”的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明新疆屯垦有哪些积极作用。

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国)。文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

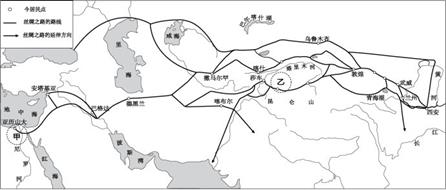

材料二 图 古代陆上丝绸之路示意图

陆上丝绸之路是东西方交往的重要通道,分为东西两段,东段主要在今中国境内,其正式开通源自张骞通西域。汉与西域的交往主要通过河西走廊;南北朝时期,由于河西走廊被割据政权占据,南朝与西域的交往主要通过今青海境内的青海道;唐朝统一后,又恢复了在丝绸之路中的主导地位;11世纪西夏崛起,青海道和河西走廊被切断,北宋只能向北渡过黄河,再由河套地区向西跨入西域。从元朝起,河西走廊成为中西方交往的稳定通道。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。阅读图片和材料,从中概括古代陆上丝绸之路的历史特点。

材料三

明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“或可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不龚不获”和番薯“备荒第一物”的特性。玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,少随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳”。

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(2)据材料三,结合所学,概述美洲作物传入对中国的影响。

据史书记载:“旧制,宰相常于门下省议事,谓之政事堂”,唐玄宗开元年间,改政事堂为中书门下,设吏房、户房等五房,分掌庶务,“其政事印亦改为中书门下之印”。这一变化说明了( )

| A.中书省和门下省的职权重合 |

| B.中书门下成为宰相处理政务的机关 |

| C.宰相失去议定军国大事权力 |

| D.唐初三省权力制衡关系被完全打破 |

“历史比较法”是中学历史教学中经常使用的一个方法。它是指将有一定关联的历史现象和概念,进行比较对照、判断异同、分析缘由,从而把握历史发展进程的共同规律和特殊规律,认识历史现象的性质和特点的一种教学方法。阅读材料并回答相关问题。

材料一 古代希腊的陶片放逐法和中国西汉的刺史制度都是对政府权力运作的监督和规范机制。

陶片放逐法是古希腊雅典等城邦实施的一项政治制度。雅典公民可以在陶片上写上那些不受欢迎人的名字,并通过投票表决将企图威胁雅典民主制度的政治人物予以政治放逐。雅典法律规定:放逐投票须达到6000人的法定人数。如果选票总数未达到6000,此次投票无效;如果超过6000,再按票上的名字将票分类,得票最多的人士即为当年放逐的人选,放逐期限为10年……雅典政治家阿里斯提德曾在放逐投票时,被一个目不识丁的公民请求代写上阿氏自己的姓名投入票柜,阿里斯提德问那人何以要放逐他,那人答道:“不为什么,我甚至还不认识这个人;但是到处都称呼他为‘公正之士’,我实在听烦了。”

汉武帝元封五年,设十三部刺史。刺史没有固定的治所,每年八月巡视所辖区域,考察吏治、奖惩官吏、决断冤狱。刺史以六条问事,史称“刺史六条问事”。其具体内容为:“……二条:倍公向私,侵渔百姓,聚敛为奸:三条:恕则任刑,喜则淫赏,剥截黎元,为百姓所疾;……六条:阿附豪强,通行赏赂,割损正令也。”

(1)根据材料一并结合所学知识,比较陶片放逐法与刺史制度在“监督主体”、“监督内容”、“监督程序”和“监督依据”等的不同之处。

材料二 现代西方民主制度是在资产阶级革命胜利后建立和发展起来的。它一方面是古希腊古罗马民主原则和民主传统的继承和发展,另一方面也是在资产阶级启蒙思想的指导下建立起来的。西方民主制度建立的理论基础主要是“天赋人权”思想和“三权分立”原则……美国建国初期,联邦党人又进一步提出“制衡”原理。启蒙思想者提出“三权分立”原则主要是基于人性恶和权力恶的假设,他们认为只有实行权力分立、以权制权才能防止权力滥用……但事实上,有些国家如英国并不是严格的“三权分立”。而是议行调和,就连标榜实行严格意义上的“三权分立”的国家美国也发生了嬗变,出现了行政扩张,立法权式徽和司法权的政治化,英国被认为是“首相民主”,美国总统被称为“皇帝般的总统“。

——李振通《如何看待西方民主制度》

(2)根据材料二,概述现代西方民主制度形成的条件,运用所学知识谈谈你对“英国被认为是‘首相民主’”、“美图总统被称为‘皇帝般的总统’”的理解。

概括、比较、阐释是历史学科的三项重要能力。阅读材料并回答相关问题。

材料一 唐政府鼓励外商来中国贸易,允许他们在中国居住、任官、通婚。唐朝时做官的外国人多达三千,波斯人和伊朗人甚至官拜宰相。供职唐廷的外籍官员有波斯的阿罗憾、日本的阿布仲麻吕、新罗的崔致远、太食的李彦具,他们有的以一技之长被唐延录用,更多的是通过“宾贡及第”而成为唐朝的官员。

——《在唐朝做官的洋人》《唐朝对外开放述论》

【注】“宾贡”指唐朝专门为录取外国人士而设的考试。

(1)概括材料一反映的政治现象,依据材料和所学知识分析其原因。

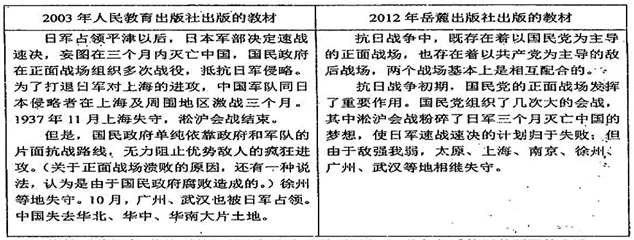

材料二

(2)比较两种版本,指出对抗日战争初期表述的不同之处。你如何看待两种不同的表述?

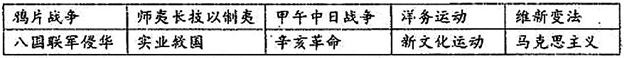

材料三

(3)从表格中选出三个关键词,提炼一个主题阐释。(要求:主题立意明确;关键词选择准确并运用这三个关键词对该主题进行简要文字说明逻辑清晰:史论结台。)

世界文化遗产荟萃

材料 福建土楼产生于宋元时期,经过明清的发展,逐渐成熟,并一直延续至今,福建土楼最集中于博平岭的东西两坡,该地区山峦起伏,地势陡峭,可耕地少,野兽出没,盗匪横行。

土楼结构的特点是中轴对称、有强烈的向心意识,高低尊卑、主次分明等。如五凤楼,平面形式为“三堂两横”式,中轴线上为“三堂”,即下堂(门厅)、中堂(祭祀及客厅)和后堂(尊长住所),一楼之内一般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排,最高长辈具有绝对权威,同楼人有着“同居同财”的传统,共同享有楼内公共财产,许多土楼内还专设学堂,族人中有取得秀才以上科场功名者,都在祠堂前竖石笔一对,以示褒扬。

——摘编自林嘉书《土楼与中国传统文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概述福建土楼形成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括土楼所体现的宗族特点。

阅读材料,回答问题。

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

请回答:

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?这些措施体现出怎样的发展趋势?

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?

(3)你怎么理解材料三中黄宗羲的观点?

【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

材料 因安史之乱导致财政收支恶化,唐朝政府开展官营盐业,全面垄断食盐的生产、运输和销售。这增加了政府的财政收入,但政府不得不增设相关的机构、官吏管理各个环节,导致机构庞大,经营和管理费用增加,又容易滋生腐败,损失垄断利润。针对这种情况,刘晏受命全面调整盐业的管理。他在产盐地区设立盐场、盐监、盐院,确保盐源的供给,精简管理机构,选派廉政又有实际业务能力的人充当要员,受中央直接领导;食盐的生产、收购、储存等业务还归官府,官方掌握食盐的定价权,然后卖给商人,由商人们去运送和销售;在缺盐或距离产盐区较远的地区设立仓储,运储食盐,在商人不至且盐价较贵之处,用平价出售,用以调节和稳定盐价。刘晏刚到任的时候,榷盐的总收入才四十万贯,到了代宗大历末年,榷盐收入达到六百多万贯,已占到国家财政总税收的一半。

——摘编自赵志浩《评唐代刘晏对盐法的改革》

(1)根据材料,指出唐代盐法改革的主要措施。

(2)根据材料并给合所学知识,说明唐代刘晏盐法改革的意义。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。

——黄佐《南雍志》引明太祖语

(1)材料一显示,在专制政治发展过程中存在什么矛盾?基于此考虑,明太祖在政治体制上有何改革?

(2)据所学知识指出,为解决材料一所反映的矛盾,唐、宋两代各采取了哪些重要的政治措施?

材料二 法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有使用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义,……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

(3)据材料二并结合所学知识分析中国君主专制的加强对中国政治产生的影响。

【历史上重大改革】阅读下列材料:

材料一 科目者,沿唐、宋之旧,而稍变其试士之法,专取四子书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股,通谓之制义。

——《明史》卷七十《选举二》

材料二 (1898年,上谕)著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门之艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。(1905年,上谕)著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试,亦即停止。……是在官绅申明宗旨,闻风兴起,多建学堂,普及教育。

——《光绪朝东华录》

(1)根据材料一,与唐宋相比,概括明代科举考试的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出清政府变革科举的原因及措施。

历史上重大改革回眸

材料 西汉初年,文帝、景帝吸取秦亡于严刑苛法的教训,改革刑罚制度。秦代法律规定,罪人的父母、兄弟、姊妹、妻子和子女都要连坐,重的处死,轻的没入为官奴婢,称为“收孥相坐律令”,文帝明令废止。秦代时诽谤和妖言罪皆受重刑,文帝下诏废除。秦代大多数罪人都没有刑期,终生服劳役.文帝诏令根据犯罪情节轻重,规定服刑期限,罪人服刑期满,免为庶人,使“罪人有期”。秦代有黥、劓、刖、宫四种肉刑,文帝废除黥、劓、刖,改用笞刑代替。但笞数既多,往往是笞未毕而人已死。因此景帝时,两次下令减少笞数,并对执行笞刑的刑具和执行方法作了具体规定,“自是笞者得全”。

肉刑废除后,刑罚主要为笞刑、劳役刑和死刑,隋朝《开皇律》正式确立了封建制五刑:笞、杖、徒、流、死,并一直沿用至清朝末年。

——摘编自曾宪义主编《中国法制史》等

(1)根据材料,概括文景时期刑罚改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析文景时期刑罚改革的影响。

阅读材料,回答下列问题。

材料一 最初的考试完全是综合性的,着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、数学和政治事务。不过,渐渐地,这些考试开始集中到文章体裁和儒家正统观念上。最终结果是形成一种制度:从理论上说,官职之门向一切有才之士敞开,但实际上却有利于那些有足够财力进行多年的学习和准备的阶层,这并不意味着,统治中国的是世袭贵族阶层,相反,是一个由学者组成的统治集团即文人学士集团。一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一,也正是这一制度(科举制),扼杀了创造力,培育了顺从性。

――斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 中国的科举制在西方传播,可以追溯到元明时期。马可·波罗和利玛窦,这两位意大利人均向西方介绍过中国的科举制。1569年和1583年欧洲出版了介绍中国科举制的书籍。启蒙运动时期,伏尔泰等思想家都对中国的科举制有过研究。1846年,东印度公司在一封发给英国政府和议会的公函中,建议吸收中国的科举制度来完善英国的行政制度。由于东印度公司的特殊地位,该信在英国引起巨大震动,此后,英国的报纸开始不断刊登介绍中国科举制的文章。出版有关中国科举制的书籍多种。……1854年,英国提出了关于建立文官制度的报告,报告建议借鉴中国的科举制,设立英国的常任文官制度。1870年,英国政府颁布枢密法令,对文官的考试、录用、等级结构等制度原则做了进一步完善。至此世界近代史上的第一个文官制度在英国正式确立。

――摘自高连奎《中国大时局2014》

(1)依据材料一并结合所学知识概括科举制的特点及影响。

(2)依据材料二概括中国的科举制在西方传播的特点。

(3)结合材料一、二,概括从东西方文官制度的发展中得到的启示。

试题篮

()