阅读下列有关中日关系的材料,根据要求回答问题:

材料一 日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的賠款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的項目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。 日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人……可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 中日之间的不正常状态宣告结束。日本方面痛感过去由于战争给中国人民造成重大损失的责任,表示深刻反省。日本国政府承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府……中国政府宣布,为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。中国政府和日本政府同意在和平共处五项原则基础上,建立两国间持久的和平友好关系,并进行以缔结和平友好条约为目的的谈判。

——1972年《中日联合声明》

(1)袁伟时认为甲午战争的结局是“没有贏家”,请你结合材料一和所学知识阐明理由。

(2)据材料二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料中提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。(6 分)

(3)材料三中所说的当时“中日之间的不正常状态”指的是什么?这份声明产生了怎样的深远意义?

中外历史人物评说

材料一

| 时间 |

主要活动 |

| 1895年 |

因中日战争爆发,随母离台湾回上海。 |

| 1905年 |

读了严复译的《天演论》和《群己权界论》等书。 |

| 1910年 |

考取清华庚子赔款留学美国官费生,因用“胡适”的名字报考,此后就 正式叫胡适。 |

| 1916年 |

与陈独秀等讨论文学革命问题,并作白话诗。 |

| 1917年 |

参加《新青年》的编辑工作。 |

——摘编自胡适年谱

材料二 与新文化运动诸同仁一样,胡适的动机和目的是要从他们认为是最根本的文化上制造中国不亡的原因,即为中国“再造文明”,以达到中国在世界上各方面不落后于人。实际是要复兴中国文明在世界上的领先地位,这就是胡适将他所参与并认同的运动命名为“中国的文艺复兴”的深意。

——罗志田《再造文明之梦——胡适传》

(1)依据材料一,说明胡适早期经历的时代背景。(4分)

(2)依据材料二及所学知识,谈谈“中国的文艺复兴”与西方近代的“文艺复兴”的异同点。(8分)

书籍、报刊、网络作为大众传媒往往承载着历史,见证着时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 天时、地利、人和来进行分析,认为日本东京地震是天心示警,此失天时;海口众多,处处可攻,此失地利;党派林立,人各一心,又失人和。而中国自仿行西法以来,“凡事皆一洗因循之习”,军队历练,民众同仇,所以对日本“尚何有惧哉?”

——《战必胜说》

“大抵欧美以三百年而造成治体,日本效欧美,以三十年而摹成治体。若以中国之广土众民,近采(采纳)日本……,十年而霸图定矣。”—《康有为全集》

(l)依据材料一,指出国人对日本态度有何变化,结合所学知识分析变化的原因。(8分)

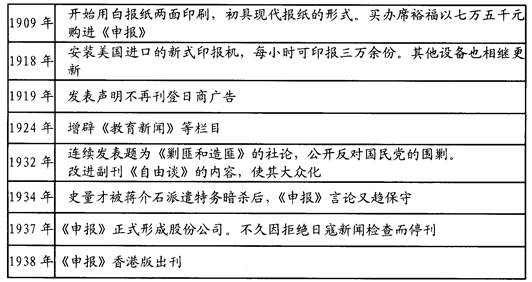

材料二 《申报》大事年表(部分)

—据宋军《申报的兴衰》整理

(2)充分挖掘材料二中的历史信息,概括1912年一1938年间《申报》的发展特点。(8分)

材料三下列是研究罗斯福新政的著作

(3)仔细阅读两份目录,指出两者关于罗斯福新政的主流评价有何变化,并结合所学知识试分析出现这种变化的原因。

关于甲午中日战争,不同的学者有不同的看法。阅读下列材料,回答问题。

材料 19世纪中叶,日本经过明治维新,建立起中央集权的近代天皇制国家。明治政府大力推进现代化,兴办工业企业,80年代中期开始工业革命。在各种因素作用下,日本走上军国主义道路,建立了装备精良的近代军队,确立了对外侵略扩张的“大陆政策”,企图吞并中国、朝鲜等周边大陆国家。1887年,参谋本部制定了《清国征讨方略》。日本一面扩军,一面派出大批间谍赴中、朝活动,在甲午战争前绘成了包括朝鲜和中国辽东半岛、山东半岛和渤海沿岸的每一座小丘、每一条道路和河流的详图。

----(摘编自《日本大陆政策史》)

据此梁启超认为“盖十九世纪下半世纪以来,各国之战争,其胜负皆可于未战前决之。”甲午战争后,也有人说:“日本与中国战,并不是日本与全中国战,不过是与北京政府战。”甲午战争之胜负有很大的偶然性。

根据材料并结合所学知识,评析以上关于甲午战争失败的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实及所学知识进行评析,史论结合。)

中外历史人物评说

材料一

秋瑾,出身于官宦之家,深受传统经史教育,酷喜陆游、辛弃疾等人饱含爱国情怀与民族大义的诗篇,非常仰慕岳飞、文天祥等民族英雄和花木兰、梁红玉等著名女杰。曾作诗热情歌颂明末女杰秦良玉、沈云英足以与男儿匹敌的英雄事迹,其中有云:“肉食朝臣尽素餐,精忠报国赖红颜。壮哉奇女谈军事,鼎足当年花木兰。”1896年,经“父母之命,媒妁之言”,秋瑾嫁与富家纨绔子弟王廷钧(子芳)。婆母屈氏,性情暴躁,御下极严,偶有过失,动遭面斥。“知己不逢归俗子,终身长恨咽深闺。”秋瑾终日以泪洗面,对婚姻无限失望。1902年旅居京城期间,秋瑾结识至交吴芝瑛和日本友人服部繁子等人,阅读到《新民丛报》等进步书刊,并参加一些公开的社交活动,扩大了对外部世界的了解,思想日渐开放。1904年,秋瑾毅然东渡日本。

材料二

时论以为:“以国民之权利、民族之思想,牺牲其性命而为民流血者,求之吾中国四千年之女界,秋瑾殆为第一人焉。.……以巾帼而具须眉之精神,以弱质而办伟大之事业,唤起同胞之顽梦,以为国民之先导者,求之吾中国二万万之女界,秋瑾又为第一人焉。”秋瑾案发后,《申报》云:“秋瑾女士曾至日本游学,程度颇高,殊负新学名誉。”《南方报》称:“学界中人以秋女士实为女学界不可多得之人,名誉卓著。”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出秋瑾走上革命道路的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明秋瑾得到《申报》等媒体高度评价的原因。

在自由贸易的大门打开之前,贸易保护主义就一直是各个国家在关键时刻保护本国产业的盾牌。阅读材料

材料一:航海条例(Navigation Acts),英国历史上关于航海贸易的一系列立法。1651英国议会颁布的《航海条例》规定: 凡进入英国或其殖民地的商船,必须是英国或该殖民地所有……;欧洲商船可以进入英国港口,但只能携带本国商品……

——主要摘自人民版《必修二》

材料二:清朝顺治十二年(1655年)六月,下令沿海省份“无许片帆入海,违者立置重典”,……乾隆二十二年(1757年),清高宗下令指定外国商船只能在粤海关——广州一地通商,并对丝绸、茶叶等传统商品的出口量严加限制,对中国商船的出洋贸易,也规定了许多禁令。

——摘自《百度百科》

材料三:1824年英普条约规定两国船只在彼此港口中所征关税平等。法国拿破仑三世统治时期,奉行自由贸易政策,全面大幅度降低商品进口关税;1860年英法还签署一项自由贸易条约,消除两国间的贸易壁垒。此后,法国与比利时、德国等欧洲国家签订类似条约。

——摘自人民版《必修二》

材料四:关贸总协定的序言明确规定其宗旨是:缔约各国政府认为,在处理它们的贸易和经济事务的关系方面,应以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的巨大持续增长、扩大世界资源的充分利用以及发展商品生产与交换为目的。通过达成互惠互利协议,大幅度地削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇等措施,以对上述目的做出贡献。

——摘自《百度百科》

请回答:

(1)依据材料一、二分别用一句话概括英中两国颁布的法令的内容,结合所学概述这二种法令对本国经济发展的不同影响?

(2)指出材料一和材料三中英国在不同历史时期实施的不同的经济政策,它们的共同目的是什么?材料三中的政策对中国产生有何影响?

(3)综合上述材料,你如何看待贸易自由主义和贸易保护主义政策。

【近代社会的民主思想与实践】

阅读材料,回答问题

材料 严复认为,除兵、刑以外,诸如营造、工商之事“只宜听民自谋,上惟无扰,为裨已多。”具体如“道途河海之大工,励学设教之要政,皆民之所能自为。”“盖财者民力之所出,欲其力所出之至多,必使廓然(阻滞尽除)自由,悉绝束缚拘滞而后可。”“保商权,塞漏厄之说,无所事而全非。其所谓漏厄者,无他,即进出差负而金银出国之说也。”“民物各任自然,地产大出,百倍于前,国用日侈富矣。”

(1)根据材料,指出严复经济思想的核心及主张。

(2)根据材料并结合所学知识概括指出严复经济思想产生的背景。

近代通商口岸的开放折射出列强侵略的双重影响。阅读材料,回答问题:

材料一

材料二 今中国虽与欧洲各国立约通商,开埠互市,然只见彼邦商船源源不断。今日开海上某埠头,明日开内地某口岸。一国争,诸国附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,尽成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。

——郑观应 《盛世危言》

材料三 上海在鸦片战争前是清朝一千三百多个县中的一个普通县城,1843年被开放为通商口岸。据《上海县续志》记载,光绪年间,“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏,竟成中国第一繁盛商埠”。

(1)结合材料一中图示一及所学知识分析,从鸦片战争到甲午中日战争通商口岸的开放呈现什么变化趋势?这种变化说明了什么?

(2)《马关条约》相对前两次战争所获侵略权益所体现的侵略方式有什么新特点?这带来什么严重危害?

(3)综合以上材料及所学知识,分析通商口岸的开放对近代中国经济发展的双重影响。

史学家胡绳认为,中国近代史在半殖民地半封建社会形成过程中从时间上能够衔接起来的三个环节是:1840—1864年;1864—1901年;1901—1919年。贯穿这三个历史环节的主题应该是

| A.反抗封建专制与建立君主立宪的统一 |

| B.反抗外来侵略与学习西方文化的统一 |

| C.发展资本主义与建立民主共和的统一 |

| D.反抗外来侵略与建立民主政治的统一 |

【近代社会的民主思想与实践】

材料一 19世纪40年代林则徐主编的《四洲志》和魏源的《海国图志》最早着墨于西方的社会制度,宪法思想的传入却略晚。国人对宪政思想的理解首先从议会制度起步,而不识宪法,大概是因为议院为具象,较易认识,而宪政抽象,较难认识;更因为宪法较之议会对君权具有一种根本大法的约束,更强调“主权在民”、“法律面前人人平等”。据考,在1895年之前,还绝少有人提出宪法问题。1898年,康有为在上书光绪帝第五书中明确提出:“自由国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分。”

——摘自袁行霈《中华文明史》

材料二 《中华民国临时约法》规定:中华民国之主权,属于国民全体。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——引自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料近代部分》

请回答

(1)根据材料一,概括甲午战争前后国人对宪政态度的变化及原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出实施宪政的历史意义。

(15分)【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

材料 1901年1月,慈禧太后发布上谕:“……盖不易者,三纲五常,昭然如日星之照世。而可变者,令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。”

1901年,清政府令各省裁汰原有旧军,“精选若干营,分为常备、续备、巡警等军,一律操习新式枪炮,认真训练”。1903年,清政府设立练兵处,庆亲王奕劻为总理大臣。1904年,练兵处会同兵部奏定《新军营制饷章》、《陆军学堂办法》以选派陆军学生出洋游学章程。

1903年9月,清政府设立了商部,由皇亲贵族载振任尚书,掌管商务和工矿铁路等事。商部成立后,先后颁行了《奖励公司章程》、《商人通例》、《公司法》、《破产律》、《奖给商勋章程》等。

1901年以后,清政府多次选派和奖励青年和官员出国留学。1905年,清政府决定废除科举制。同年12月,清政府又谕令设立学部,作为管理全国教育的最高行政机构。

——摘编自陈旭麓《中国近代史》

(1)结合材料及所学知识,分析清政府实施新政的时代背景。

(2)结合材料及所学知识,你如何理解清末新政“假维新中有真改革”?

史论结合、依据特定的历史条件评价问题是学习历史的重要方法。阅读材料,回答问题。

材料一 下表节选自《南京条约》、《马关条约》原文。

| 《南京条约》 |

《马关条约》 |

| 前第二条内言明开关俾英国商民居住通商之广州等五处,应纳进口、出口货税、饷费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳。 |

日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。 |

材料二 下表所列为两位历史学家对清朝与列强签订条约的看法。

| 徐中约 |

费正清 |

| 英法联军之役后西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从南、北而来的这两股推进势力,构成了一种钳形活动,掐住满清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 ——摘自《中国近代史》 |

到了1860年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 ——摘自《剑桥晚清史》 |

材料三 以下三幅图片分别是中英《南京条约》、1945年日本向中国政府投降、中英政府《关于香港问题的联合声明》的签字仪式。

(1)据材料一,从国际因素的角度分析两则原文的最大不同之处。

(2)据材料二,评价关于近代中国条约体系的观点。(任选材料中的一种观点进行评价,要求观点明确,史论结合。6分)

(3)据材料三,提取三幅图中代表中国签字的政府对外政策的不同信息。据此说明哪一种场景对你震撼最大。

(4)据以上分析,指出史料研读、综合评论应遵循的基本原则。

阅读材料,回答问题。

材料一 自1844年第一所女学成立后,女学迅速成为一个具有公共性和公开性的议题。所谓公共性,是指女学成为一个在由各种媒介所组成的网络之中被呈现的对象,从严肃的的报纸到以消遣为主的小报,从文字、画报到戏剧等等,诸如“国民之母”、“女英豪”、“女界现形”等言论、形象铺天盖地而来。所谓公开性,是指因女学引发的女性移民而导致的结果。很多接受家学或者学校教育的中上阶层女性,在近代民族主义和女学发展议题宏达叙述的激励下,迁移到女学尚不发达的地区——如从沿海通商口岸到内陆,从南方到北方等,成为女教习或者女学生。

——引自《近代史研究》2013年第1期

(1)近代中国女学兴起发展推动了女性的解放。据材料一并结合所学知识,如何理解这一观点?

材料二 第一次工业革命曾使某些妇女离开了“室内”经济,投入到“室外”雇佣经济之中。随后,妇女便从公共学校的创办中得到好处,在这里她们能和男学生们一起接受教育。到20世纪初,妇女开始赢得选举权。1900年,只有一个国家的妇女在全国大选中赢得了公民权;到1950年,69个国家的妇女可以参加选举;到了1975年则是129个国家。

——引自斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

材料三 在新中国,妇女可以当教师、护士、卡车司机以及可以从事各种劳动的工人,可以做农民,也可以造机关枪和碉堡。在极度危机的情况下,妇女可以作为战士在前线战斗。许多妇女因为在战斗中的英勇表现而获得表彰。一些妇女成为党的干部。

——【美】迈克•亚当斯等:《喧嚣时代:20世纪全球史》

(2)近代以来,世界各国女性地位不断变化。据材料二并结合所学知识,分析推动女性地位变化的主要原因。据材料三,归纳新中国女性获得与男子平等权的主要表现方面。综合上述三则材料,概括近代以来中外妇女地位变化趋势的共同点。

阅读材料,回答问题。

材料一

1834年,清廷官员至英国使臣律劳卑广州信息商谈贸易问题,双方在各自应处的座位、方向、次序等问题上发生了严重分歧。中方要求将自己的座位安排在会见大厅的北面(上席),英国则坚持将自己的座位置于大厅北面主席的突出位置。两者争执不下,商谈未能进行。

--摘编自王开玺《隔膜、冲突与趋同--清代外交礼仪之争透析》

(1)材料一中,中英双方争执的内容是什么?反映了清廷官员怎样的心态?结合所学知识,分析英国使臣把持态度的国内背景。

材料二

1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

--摘编自王开玺《隔膜、冲突与趋同--清代外交礼仪之争透析》

(2)材料反映了中国怎样的外交地位?试从国际背景分析其原因。

材料三

二战结束后,接受日本投降签字国家的顺序是美、中、英、苏、澳、加、法、荷等,1946年5月,在审判日本战犯的远东国际法庭上,最初法官次序排位是以美、英、苏、中、法为序,经过中国法官(梅汝璈)的积极斗争,最终法官席次依照日本投降书上受降签字的次序排列。必须认识到,在国际场合争席位、争排场,实际上关系到国家的地位和尊严。

--摘自梅汝璈《远东国际军事法庭》

(3)材料三中,梅汝璈在远东国际军事法庭斗争的斗争依据是什么?结合所学知识加以分析。

(4)综上,你认为有哪些因素可影响国家外交地位的变化?

教科书体现了历史的变迁,承载了时代的成果。阅读材料,回答问题。

材料一 《弟子规》原名《训蒙文》,清朝秀才李毓秀作,“总叙”部分是:

弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

材料二 《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。

“电”的解释:“阴阳二气薄而生热,热而发光曰电”。

“雷”的解释:“阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷。”

“议”的阐述:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引中为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

材料三 下列是不同时期历史教科书对洋务运动的评价:

人民教育出版社1956年版:“(洋务运动)继续镇压中国各族人民的武装起义,是用外国资本主义的技术巩固封建统治”。

岳麓书社2004年版对洋务运动的评价中包括:“它对中国的早期现代化却起到了不小的推动作用。”

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?承载这些思想的儒家经典在历史上发挥了怎样的积极作用?

(2)据材料二,概括该书的特点,并分析其所体现的时代特征。

(3)材料三的观点体现了哪两种史观?请运用这两种史观,简评甲午中日战争对中国的影响。

试题篮

()