阅读下面三幅图片,回答相关问题。

(1)图一签订于哪一年?反映了中国社会性质有何变化?

(2)图二割占了中国哪些领土?中国社会性质又有何变化?

(3)图三是在什么背景下签订的?有何主要影响?

有学者认为,维新变法运动的主要历史贡献或不在政治方面,而在文化方面。阅读下列材料:

【历史上重大改革回眸】

材料一 维新运动期间,新派人士已有很明确的认识:教育“不当仅及于士,而当下达于民;不当仅立于国,而当遍及于乡”;“必使四万万之民皆出于学”……戊戌时期,出现了最早的国人自办的女校——经正女学堂,出现了中国第一所近代国立大学——京师大学堂。从1895—1898年,出现各类新报刊约60种,多由国人自办,其中影响最大的是《时务报》,销量逾万,“此报名贵已极,读书人无不喜阅”。

——摘自袁行霈等主编《中华文明史》(第四卷)

材料二 新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。……在那个时期的新式学堂里,出过黄兴、蔡锷那样民主革命的风云人物。而短时间里纷纷兴起的学会,则兼有学术与政治两重意义。它不但使习惯于一家一户的中国人看到了“群”的形式和力量,而且为广开中国的民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

请回答:

(1)据材料一,归纳维新人士的教育观念,结合所学知识,指出其产生的主要政治背景。

(2)据材料一、二,概括维新变法在文化教育方面的举措并分析其作用。

(3)综合上述材料,请你以维新变法为例,简要说说文化教育与政治变革的关系。

阅读材料,回答问题:

材料一

“朕(朱元璋)君临天下,抚治华夷,一视同仁,无间彼此。推古圣帝明王之道,以合乎天地之心……远邦异域,成使各得其所;闻风向化者,争先恐后也!”

——《明史·外国志(吉里)》

“其王知我中国宝船到彼,遣部领赍衣服等物人马千数迎接……,又差人赍礼象马迎接……金拄杖二人,接引如前礼。其王恭礼拜迎诏敕,叩谢加额,开读赏赐。”

——费信:《星槎胜览》

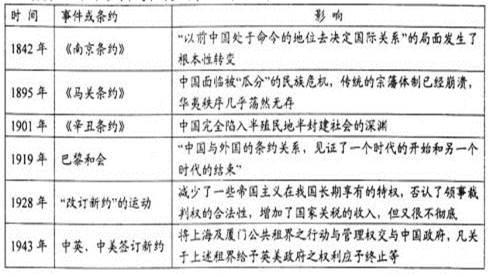

材料二 中国近代外交中的重大事件、条约的影响

——根据《中国废除不平等条约历史考察》中的有关内容编制

材料三 1949年以来中国参与国际组织活动概况

| 阶段 |

参加国际组织活动概况 |

| 1949——60年代末 |

1955年。中国以观察员的身份参加花月组织活动。1956年,中国、波兰、苏联等国组织了铁路合作组织。中国还参加了世界民主联盟(总部设在匈牙利布达佩斯)、国际学生联合会(总部设在捷克斯洛伐克的布拉格)等活动。 |

| 20世纪70、80年代 |

70年代以加入政治性国际组织为重点,恢复联合国合法席位后,逐步加入联合国专美组织和附属组织,并与国际奥委会、欧共体等建立合作伙伴关系。80年代参加国际经贸和科技活动剧增,先后加入世界银行、国际货币基金组织、世界知识产权组织公约、亚洲开发银行等组织。中国还开始参加联合国裁军谈判会议。 |

| 20世纪90年代以来 |

以2001年加入世贸组织为标志,中国已参加了所有重要的全球性国际组织,痛年发起创立上海合作组织。截止2009年,中国已累计有1.4万多人次参与联合国多个维和活动。 |

——据王逸舟《中国外交六十年》、王玲《世界各国参与国际组织的比较研究》等整理

(1)据材料一,概括明初对外政策的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代百年间签订的条约主要内容的变化趋势。

(3)概括从1949年到60年代末中国参与国际组织活动的特点,结合所学知识分析其成因。

(4)20世纪70年代以来,中国参与国际组织活动有哪些新发展?推动发展的因素有哪些?

自古以来,大国的崛起离不开人的解放。人的解放创新了社会制度,发展了生产力,推动了社会的进步。阅读材料,完成下列要求。

所谓大国不是以疆域大小区分,主要指标是制度和综合国力。只要制度领先,经济、军事、学术、文化等领域也能着着领先,形成雄厚的综合国力。即使国土不大,也能成为世界公认的大国。严格说来,称得上强盛的世界大国必须具备以下条件:具有强大自我更新功能的社会制度;人民的生活水平也是当时世界一流的;对世界事务有举足轻重的影响;人的自由度大小是国家盛衰的关键。

——袁伟时《大国盛衰的历史经验》

(1)请以“人的自由度大小”为标准判断康乾盛世时期的中国是否为世界大国,并用政治、经济、思想文化的相关史实加以论证。

(2)根据材料所述标准,你认为18—19世纪,哪个国家堪称“国土不大,也能成为世界公认大国”的典型?

(3)有学者认为改革开放之所以取得伟大成就,关键在于给予了人的自由,激发了人的创造力。请结合史实说明这一观点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 偶然与必然

工业革命英国 明清时期的中国 禁烟运动

材料二 破坏与建设

有人说,如果没有鸦片战争砸开我们这个封闭的铁罐头,中国不知道还要经历几百年、几千年才能进化到现代文明社会。也有人说,鸦片战争是中国历史的转折点,给中国人民带来了深重的民族灾难。

材料三 侵略与学习

甲午战争之前,相对来讲,两国之间算是比较平等的。但是甲午以后这种局面就改变了,两国之间的关系发生那么大的转折,这跟两国的历史有很大的关系,有一些经验教训不能够轻易忘掉,不过,20世纪的历史已经证明,甲午以后,这两个国家都输了。

——中山大学教授袁伟时《甲午战争:中日双输的历史教训》

(1)结合所学知识,运用材料一中的四个词语,以“偶然与必然”为题写一篇历史短文。要求:①紧扣主题,观点合理;②史实准确,史论结合;③条理清晰;合乎逻辑;④字数在150字左右。

(2)谈谈你对材料二“破坏性”和“建设性”的认识并说明理由。

(3)结合材料三与20世纪上半期有关史实说明,作者为什么认为日本也输了?

阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚清政府进出口贸易表(单位:两白银)

(1) 依据材料一,分析中国贸易状况。并指出它反映了什么问题?

(2) 材料二:19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表

| 年份 |

新办民族工业 总数/家 |

新增民族工业资金总额/万元 |

平均每年设 厂数/家 |

平均每年新增 资本/万元 |

| 1869—1894- |

50多 |

500多 |

1.42 |

1.41 |

| 1895—1900 |

100 |

4500 |

16.7 |

750 |

| 190l—1911 |

300 |

5500 |

31 |

510 |

| 1911—1919 |

600 |

13000 |

75 |

1625 |

(2)依据材料二,分析1895—1900年和1912年—1919年两个时期民族资本主义经济初步发展和进入“黄金时期”的主要原因分别是什么。

【中外历史人物评说】

材料:在19世纪60年代至20世纪初,身为中国海关总税务司的英国人赫德,为中国建立了一整套较完备的近代海关业务管理制度,在海关人事行政管理制度上也有创制。

他推行考试录用,不仅保证海关能够选拔到有真才实能的关员,促进各项业务的开展和提高,而用且使海关在相当程度上减了当时中国一般政府机关通行的,仅凭当局显要之推荐、或由亲戚故旧之援引即可安插位置的官场风气。

直到20世纪40处代,南京国民政府之下的文官制度,仅按官阶分为若干等级,并无所谓“职位分类”。而海关人员的编制,既有纵的等级之分,又有横的职类之别。赫德早年把海关职员分为税务、海务两大部门,前者又分内班、外班两系,每一部门、系别内部又划分许多不同的等级。随着时间的推移,职别分类更细、等级划分不断增繁。

以评判项目的形式为关员树立了良起性行为模式和考核标准,实行考绩报告制度,关员升迁奖惩有据有序有期,职位有保障。年终考绩报告有其缺点和弊端,但我们也得承认,从人事管理的角度讲,它有符合科学性的一面。它评价指标具体,落笔有着,比起封建王朝通行的用人少有标准、提拔仅仅依据人际关系的陈规陋习,是历史性进步。

从赫德执政时起,海关关员的高薪待遇多达9项。此外还实行年资加薪制度,一般洋员每2年晋升或加薪一次,(后来)华员每3年晋升或加薪一次。年资越高、等级越高、待遇越好。还在海关实行退休制度,并(在中国)首创推行养老储金制度。

——摘编自文松《关于赫德评价问题》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出并简评赫德的海关人事行政管理措施。

(2)结合材料,谈谈你对赫德的认识。

中外历史人物评说

孙中山与张謇,一位是近代中国的大政治家,被誉为“国父”;一位是近代中国的大实业家,被尊为“实业之父”。他们均为中国早期现代化事业的伟大开拓者。

材料一 1895年张謇在《代鄂督条陈立国自强疏》中说“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工”。并提出“天下将沦”,唯实业和教育“有可救亡图存之理”。1 910年南洋劝业会召开期间,张謇发起劝业研究会,提出振兴实业首推发展棉业和铁业。

材料二 1894年孙中山在《上李鸿章书》中说:“窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。”民国之后,孙中山提出《实业计划》以振兴实业,其主要内容为:

(1)建设北方大港、东方大港和南方大港三大世界级港口;(2)修筑总共10万英里长的六大铁路系统;(3)修筑100万英里长的公路网;(4)整治长江、淮河、黄河等内河水系;(5)通过大规模移民开发边疆;(6)全面开采煤、铁、石油、有色金属等矿藏;(7)发展轻重工业和现代农业,规划衣、食、住、行等涉及民生的各项实业。

(1)根据上述材料,概括张謇和孙中山实业思想的异同点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析张謇和孙中山实业思想产生的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料 《大清律例》规定,凡国人在蕃托故不归,复偷漏私回者,一经拿获,即行正法。1860年中英《北京条约》规定:“凡有华民情甘出国,或在英国所属各处,或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭,无论单身或愿携带家属,一并赴通商各口,下英船只,毫无禁阻”,中法《北京条约》也做出了类似规定。1866年,清政府与英、法分别签订以总理衙门提出的文本为基础的《续定招工章程》,其中规定:“期满如欲回国,彼处必将合同所注之水脚路费若干,按数备全交付,便船送回中华”。总理衙门设立之初,法国股负责法、荷等园的交涉事务,主管传教、华工出国及中越边界事项。1864年增设美国股,负责美、德等国的交涉事项,兼管华工保护等事项。由洋务大员主持签订的护侨条约,除《续订招工章程》外,还有中美《蒲安臣条约》(1868年)、《中秘会议专条》(1873年)等等。据估计,l9世纪上半叶出国华工约为32万人,从l850年到l875年间,出国华工人数猛增到l28万人。1893年,清廷准驻英大使薛福成《请豁除海禁招徕华民疏》,谕令“嗣后良善商民,无论在洋久暂,婚娶生息,概准由使臣领事馆给予护照。任其回国治生置业,并听随时经商出洋,毋得仍前籍端讹索。”长达200多年的海禁条例从此废除。

——摘编自刘华《评1868年中美<蒲安臣条约>——以华工出国及华侨保护问题为视角》

(1)依据材料概括晚清侨务政策的变化,结合所学知识分析原因。

(2)结合材料和所学知识,分析晚清时期促成中国海外移民增长的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪初,两广总督陶模在广东境内的广海、宝璧、龙骧、江大、江巩、江固7舰置设无线电台,开启船舶局之建设……“专为江防通信之用”。同时在广州、威远、马口、前山、军署5地置设无线电台,从而又开启陆地局之建设……“专为传递军政消息,民间不能享用”。1905年,直隶总督袁世凯于直境海圻、海容、海筹、海琛4舰置设无线电台,仍军用。同时又在南苑、保定、天津3地置设无线电台,亦军用。1908年,两江总督端方在上海吴淞口建设无线电台,为海军军舰通信之用,“是为我国海岸电台设立之始”。至此,近代中国无线电报建设已全面开启。在此前后,清政府又于崇明、上海、北京等地增设陆地局,用于公共通信。清末10年中国已建船舶局、陆地局各11处,另建有海岸局1处,主要分布在粤、沪、津、京等部分沿海省份以及首都地区。

材料二 民国后,船舶局、陆地局与海岸局皆陆续获得添增。至1925年,船舶局已有应瑞、肇和、通济等52处,其中有清凌局用于气象,另有华甲、华乙、华丙、华丁、海天5局做商用。陆地局增达90余处,其中已有哈尔滨、张家口、北京、武昌、汕头等26处用于公共通信。……民国北京政府因应船舶间通信之需,增广州、青岛、营口等海岸局12处,仅葫芦岛、上海高昌庙2处为军用,余10处皆为民用。12处海岸局部办有三属:隶交通部有北京、天津、张家口等18局;隶陆军部有南苑、保定、天津3局;隶海军部有上海高昌庙、厦门等40局。省办主要有四属:隶东三省有哈尔滨、东江、营口等70余处;隶广东有广州、威远、广海等12处;隶云南有昆明2台;隶江苏有南京、南通2台。除船舶局外,陆地局和海岸局大抵分布在东部沿海的奉吉黑、直隶、山东、江苏、福建、广东等省,西南西北边疆的云南、新疆、蒙古等省,以及中部的湖北、河南等省。而湖北、河南各仅1处,余则全在沿海及沿边省份。

——根据夏维奇《“缓慢”抑或“迅速”——论民国北京政府时期的电报发展》改编

(1)根据材料一概括清末无线电发展的特点。结合所学知识分析这些特点出现的历史背景。

(2)根据材料二,指出民国北京政府时期与清末相比较无线电报业发展呈现出的发展趋势。结合所学知识分析其影响。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 有学者认为,西方的启蒙,是一种“内源”式、接续式的“早熟”的启蒙。在14至16世纪,西方人依靠自身的社会变革力量酝酿起早期启蒙,并层层推进演绎出18世纪启蒙。而近代中国的启蒙则是“外源”式、突变性的“晚熟”启蒙。借助于“西学东渐”的刺激与发酵,中国文化传统的逻辑发展进程才发生历史的大转折,最终在“民族复兴”的理论大框架中,标立起资产阶级的社会政治观、价值观和伦理观,逐渐折射和凸显出“西方式”启蒙的反传统含义。

——据盂广林《从中世纪向近代过渡时期的思想启蒙》整理

材料二 与西方相比,中国启蒙不仅匮缺市民社会的根基和动力,而且没有西方式的孕育了现代性的传统资源可资利用。这样,当启蒙运动移植西方现代性价值并以其批判本土传统时,传统的抗拒和文明的冲突,都是西方内源性启蒙所未曾遭遇过的。

——高力克《五四:未完成的启蒙》

材料三 与西方思想启蒙明显不同,从文字阐述到政治实践,西方的思想启蒙一直把人的价值(文艺复兴)、人的自由权力(启蒙运动)作为基本起始点,而且人的价值、人的自由权力也是西方思想启蒙的一般归宿。而中国的思想启蒙长期以来偏离了这个方向,人的价值、人的权力始终没有成为思想启蒙的起点和归途。

——高力克《五四:未完成的启蒙》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,说明西方启蒙是一种“内源式”的启蒙。并指出导致近代中国启蒙具有“外源式、突变性”特点的主要原因是什么?

(2)结合所学知识,指出材料二中西方可资利用的“现代性的传统资源”的具体内容?并分析近代中国思想启蒙遭遇“传统的抗拒和文明的冲突”的原因?(不得摘抄原文)

(3)材料三中,“人的价值、人的权力始终没有成为中国思想启蒙的起点和归途”这一观点是否正确,结合近代前期民族资产阶级向西方学习的历程说明理由。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 凡大英商民在粤贸易,向例全归额设行商,亦称公行者承办,今大皇帝准以嗣后不必仍照向例,乃凡有英商等赴各该口(五个通商口岸)贸易者,勿论与何商交易,均听其便。

——中英《南京条约》

材料二 日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。

——中日《马关条约》

请回答:

(1)材料一中英国对清政府提出了什么要求?

(2)材料二中日本取得了什么权益?与前者相比,它更具有危害性,为什么?

(3)结合上述材料,外国资本主义对中国经济侵略的手段经历了一个怎样的发展趋势?

阅读材料,完成下列要求。

材料一 1825年英国建成第一条铁路后,美国、德国等相继开始修建铁路。到1850年止,世界上有1 9个国家建成铁路并开始营业。这个时期正值产业革命后期,钢铁工业、机器制造业等已达到一定水平,同时工业发展又有原材料和产品的输送问题需要解决。

材料二 鸦片战争前后,有关铁路的知识开始由西方传教士传入中国。1876年,英国商人在上海修建的淞沪铁路,被认为是在中国土地上的第一条铁路。1 909年建成的京张铁路是中国首条不使用外资及人员,由中国人自行设计、投入运营的铁路,但也仅仅只是一个象征而已。直至中华人民共和国成立以前,中国平均每年修建铁路300余公里,不仅数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界第一条铁路出现在英国的原因。

(2)根据材料二,归纳近代中国铁路发展的特点,并分析原因。

(3)根据材料三,比较中国所处世界铁路发展中的地位,并谈谈你对21世纪中国大力发展铁路交通网的看法。

材料解析

材料一 由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

材料三 杜鲁门回忆录:(1945年5月)事实上,蒋介石甚至连再占领华南都有极大困难……如果他不同共产党人乃至俄国人达成协议,他就休想进入东北。由于共产党人占领了铁路中间的地方,蒋介石想要占领东北和中南就不可能……因此我便命令日本人守着他们的岗位和维护秩序,等到蒋介石的军队一到,日本军队便向他们投降……这种利用日本军队阻止共产党人的办法是国防部和国务院的联合决定而经我批准的。

材料四 淮海战役期间,山东、中原、华中等4个地区共出动支前民工543万,其中随军常备民工22万,二线转运民工130万,后方临时民工391万。这些支援解放军作战的百姓携带着22万副担架,88万辆运输粮食、弹药等各种物资的大车和小车。徐向前的部队打运城,久攻不下,方圆百里的百姓把自己家的门板卸下来给解放军做攻城用的掩体,卸下的门板竟达17万块之多。……那时中国的老百姓说:“最后一粒米,拿去做军粮;最后一床被,盖在担架上;最后一个儿,送到咱队伍上。”

——王树增《解放战争》

请回答

(1)根据材料一,指出“三次灾难性的战争”分别指什么?三次战争的灾难性主要体现在哪些方面?

(2)结合材料二和所学知识,袁伟时为何认为甲午战争中“没有赢家”?

(3)根据材料三,对于中国当时的国内局势,美国政府采取了什么态度?对此你有何看法?

(4)根据材料四结合所学知识,你认为是什么力量决定了战争的胜负?

阅读材料,完成下列要求。

材料一 义和团运动,是近代中国历史上的一次伟大的反帝、反封建的革命群众运动。……义和团的英勇斗争,是中国人民的光荣和骄傲。

- ------戚本禹:《爱国主义还是卖国主义 ----评反动电影<清宫秘史>》

材料二 义和团事件对外使中国在被奴役的附属国的道路上继续沉沦,对内则举目皆是国破家亡的图景。把这样的灾难描绘成革命救国的悲壮乐章,简直匪夷所思。

——袁伟时:《现代化与中国的历史教科书问题》

材料三 爱国主义永远是一种打动人心的力量。但从爱国主义出发走向近代化和从爱国主义出发回到中世纪,确乎并不同义。

——陈旭麓:《近代中国的新陈代谢》

请回答:

(1)材料一、材料二对义和团的评价有何不同?产生这种不同评价的主要原因是什么?

(2)你如何理解陈旭麓的观点?

试题篮

()