中国近代形式的报刊诞生于鸦片战争前夕。 出版地点遍及全国各地。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1895年到1898年,全国出版的中文报刊有112种,其中80%左右是中国人自办的。这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

材料二 戊戌变法失败后,清王朝的反动腐朽愈来愈暴露,中国被瓜分的形势愈来愈严重。……资产阶级革命派和改良派都创办了白话报刊,它使民主革命时期的白话报刊又有了新的发展。从1899年到1918年,各地新创办的就有170种。北起哈尔滨,南到广州,东至上海,西达伊犁,遍布全国近30个大中小城市,甚至连最僻远的世界屋脊拉萨,也在1907年创办了《西藏白话报》。此外在日本东京也出现了9种中国白话报刊。

——王洪祥《中国近代白话报刊史》

(1)据材料一,概括报刊这一传播媒体在当时发展的突出特点。

(2)和材料一相比,材料二中白话报刊的发展又有哪些新变化?

(3)资产阶级革命派通过《民报》宣传三民主义。结合所学知识指出三民主义是在怎样的政治背景下提出的?简要指出旧(新)三民主义分别对中国民主革命起了什么作用?

材料题:阅读下列材料,回答问题。

书籍、报刊、网络作为大众传媒往往承载着历史,见证着时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 从天时、地利、人和来进行分析,认为日本东京地震是天心示警,此失天时;海口众多,处处可攻,此失地利;党派林立,人各一心,又失人和。而中国自仿行西法以来,“凡事皆一洗因循之习”,军队历练,民众同仇,所以对日本“尚何有惧哉?”

——《战必胜说》

“大抵欧美以三百年而造成治体,日本效欧美,以三十年而摹成治体。若以中国之广土众民,近采(采纳)日本……,十年而霸图定矣。”

——《康有为全集》

(1)依据材料一,指出国人对日本态度有何变化,结合所学知识分析变化的原因。

材料二 《申报》大事年表(部分)

| 1909年 |

开始用白报纸两面印刷,初具现代报纸的形式。买办席裕福以七万五千元购进《申报》 |

| 1918年 |

安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份。其他设备也相继更新 |

| 1919年 |

发表声明不再刊登日商广告 |

| 1924年 |

增辟《教育新闻》等栏目 |

| 1932年 |

连续发表题为《剿匪和造匪》的社论,公开反对国民党的围剿。 改进副刊《自由谈》的内容,使其大众化 |

| 1934年 |

史量才被蒋介石派遣特务暗杀后,《申报》言论又趋保守 |

| 1937年 |

《申报》正式形成股份公司。不久因拒绝日寇新闻检查而停刊 |

| 1938年 |

《申报》香港版出刊 |

——据宋军《申报的兴衰》整理

(2)充分挖掘材料二中的历史信息,概括1912年—1938年间《申报》的发展特点。

人类历史经历了农业社会、工业社会,正逐步进入信息社会。信息技术在各个领域给我们的生活带来了巨大的变化。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1837年美国人莫尔斯发明了有线电报,而跨越海洋的电报就要靠海底电缆传送。1851年英法间的海底电缆成功铺设。大西洋海底电缆在科技和商业精英的推动及英美政府的配合下,以巨大代价耗时十年于1866年铺成。它是人类通信史上新的里程碑,从此人类进入了越洋通信的时代。

——(美)约翰·S·戈登著《疯狂的投资》

材料二 1871年4月,在英俄列强的支持下,丹麦大北电报公司违反清政府不得登陆的规定,秘密从海上将海缆引出并在上海南京路12号设立报房,于1871年6月3日开始通报。这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的电报局。

——《中国通信简史》

材料三 晚清以来由外国人在中国铺设的多条海底电缆在二战中均遭破坏。1972年,日本首相田中角荣访华时,周总理与他定下了中日合作建设海底电缆的项目。1976年,中日合作铺设的两国间的第一条海底电缆铺设成功投入使用(中国上海到日本熊本县),使我国的国际电话及有线通讯业务走上了一个新的台阶。

——梁斌·《人民政协报》,2011年12月15日

请回答:

(1)依据材料一及所学知识,从经济角度指出大西洋海底电缆能够铺设成功的原因?指出19世纪下半期大西洋地区的“超级霸权”国家是哪国?它能实现霸权的主要条件是什么?

(2)依据材料二及所学知识,简析电报通讯技术的引入对中国近代社会产生的影响?(从政治和经济角度回答)

(3)依据材料三和所学知识,指出日本首相田中角荣访华的直接“历史契机”是什么?这一“历史契机”出现的时代背景有哪些?

城市是人类文明的窗口。阅读材料,回答问题。

材料一 《五代会要》卷二十六“城廓”称:“东京车马辐辏,水陆会通。时向隆平,日增繁盛。……加以坊市之中,邸店有限。工商外至,亿兆无穷。”……潘楼街一带“并是金银彩帛交易之所,屋宇雄伟,门面广阔,望之森然。每一交易,动即千万,骇人闻见。”相国寺每月五次开放万姓交易,其中又按地区分别进行各类货物交易。

——摘编自袁行霈《中华文明史》(第3卷)

材料二 “往来如织密如麻,满眼汽车与电车;虽说中华生命重,噬人虎口日增加”。“更有西装新少年,爱皮西地(注:“爱皮西地”即ABCD)口头禅;醉心争购舶来品,金钱浪掷轻利权”。“七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;或赴教堂听讲解,满街游戏任驰驱”。“近来女伴多天足,绝少弓鞋一捻红”;“近来各处报馆开,多登告白好发财”。“听说明朝大跑马,倾城士女兴飞腾”;“衣裳时式鬟时样,短鬓笼纱窄袖装”。“英商游憩有家园,不许华人闯入门”;“华人游息辟公园,铁作围栏与栅门”。

——摘编自顾炳权《上海洋场竹枝词》

材料三 伦敦,1600年人口20万,1750年,人口67.5万(占全国人口的11%)。人口的增长,相应的公共基础设施也得到发展,伦敦定期货运服务在16世纪20年代获得较大发展,伦敦还是全国的水陆交通枢纽,伦敦全国干线公路枢纽地位形成于1730—1750年间,伦敦还是全国的信贷网中心。当18世纪90年代拿破仑侵占阿姆斯特丹后(阿姆斯特丹在17世纪成为了欧洲航运和世界融资的中心,荷兰与英国和法国之间的战争,打击了处于巅峰的阿姆斯特丹),伦敦开始取代它的位置,发展为世界货币市场中心。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一分析开封集市贸易的特点。结合所学知识指出宋代“市”的变迁情况。

(2)根据材料二,指出上海社会生活近代化的主要表现。结合材料二和所学知识概括近代前期上海社会生活较早转型的原因。

(3)根据材料三指出伦敦经济地位发生的变化及导致变化的因素。

《故都杂咏》中写道:“啧啧沿街卖报声,成天奔走送新闻;秀才不出门前去,一样全球消息灵。”材料表明近代报纸( )

| A.改变了人们的阅读方式 | B.丰富了大众的娱乐生活 |

| C.加速了社会新闻的传播 | D.宣传民主革命政治主张 |

1912年9月,上海《申报》载文称:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名装。”对此理解最恰当的是( )

| A.服装种类繁多,追求时尚成主流 |

| B.东西文明碰撞,中西服饰难以共存 |

| C.尊孔复古盛行,服饰改革艰难 |

| D.社会发生巨变,服饰呈现多样化 |

自来水在近代上海引进时,出现“水有毒质,饮之有毒,相戒不用”的现象,其反映出( )

| A.中外矛盾尖锐对立 | B.城市设施普遍完善 |

| C.生活用水受到污染 | D.工业文明受到抵制 |

中央电视台电影频道网址是http://www. m1905.com/bbs,网址设置“1905”的寓意是

| A.这一年电影诞生不久就传到了中国 |

| B.这一年中国电影事业起步 |

| C.这一年中国结束了电影无声的历史 |

| D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉 |

某历史文献有如下记载:“失去辫子,人们一时难以适应这种变化,于是,时兴起戴帽子。……据说,当时名扬四海的盛锡福帽店日夜赶制帽子,仍然供不应求。”这种情景最早应该出现在

| A.洋务运动时期 | B.辛亥革命时期 |

| C.鸦片战争前后 | D.新中国成立初期 |

阅读下列材料,回答问题。

书籍、报刊、网络作为大众传媒往往承载着历史,见证着时代的变迁。

材料一 从天时、地利、人和来进行分析,认为日本东京地震是天心示警,此失天时;海口众多,处处可攻,此失地利;党派林立,人各一心,又失人和。而中国自仿行西法以来,“凡事皆一洗因循之习”,军队历练,民众同仇,所以对日本“尚何有惧哉?”

——《战必胜说》

“大抵欧美以三百年而造成治体,日本效欧美,以三十年而摹成治体。若以中国之广土众民,近采(采纳)日本……,十年而霸图定矣。”

——《康有为全集》

材料二 《申报》大事年表(部分)

| 1909年 |

开始用白报纸两面印刷,初具现代报纸的形式。买办席裕福以七万五千元购进《申报》 |

| 1918年 |

安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份。其他设备也相继更新 |

| 1919年 |

发表声明不再刊登日商广告 |

| 1924年 |

增辟《教育新闻》等栏目 |

| 1932年 |

连续发表题为《剿匪和造匪》的社论,公开反对国民党的围剿。 改进副刊《自由谈》的内容,使其大众化 |

| 1934年 |

史量才被蒋介石派遣特务暗杀后,《申报》言论又趋保守 |

| 1937年 |

《申报》正式形成股份公司。不久因拒绝日寇新闻检查而停刊 |

| 1938年 |

《申报》香港版出刊 |

——据宋军《申报的兴衰》整理

(1)依据材料一,指出国人对日本态度有何变化,结合所学知识分析变化的原因。

(2)充分挖掘材料二中的历史信息,概括1912年—1938年间《申报》的发展特点。

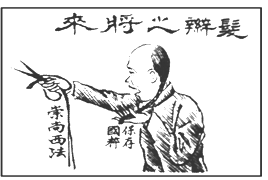

下侧漫画《发辫之将来》从本质上表明,当时社会上一部分人( )

| A.盲目崇尚西洋风尚 |

| B.刻意保存传统精华 |

| C.旧有观念根深蒂固 |

| D.主动破除国人陋俗 |

1898年,袁世凯为慈禧贺寿,进贡一辆奔驰轿车。不料,太后仅坐一次便弃之不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不跪且坐,还坐在慈禧的前面!这一事例说明的主要问题是

| A.慈禧生活俭朴 | B.中国不需要汽车 |

| C.中国汽车依赖进口 | D.封建观念阻碍近代化 |

阅读材料,回答下列问题。

材料 鸦片战争后,随着外商对中国经济渗透的日益加剧,外商广告集中式的出现在数量和种类急剧增加的报刊上,一些有识之士才逐渐认识到广告在商品竞争中的重要作用。“近世商战之声浪,若怒涛之澎湃然,各呈其能,各炫其技,以互相角运于世界,孰胜孰负,变在俄顷。而商人之恃以战争者,厥为广告”。基于对广告的重视,民族实业家开始有意识地掀起广告攻势,他们根据自身‘实力与产品的特点,选择不同的广告形式。行走的小商人们采取吆喝、吟唱或借助锣鼓发音的形式吸引顾客,而坐贾们则注重门面装修与招牌设计,注意突出自己的品牌特征。

据统计,当时的中文报纸如《申报》、《上海新报》刊登了大量的外国机器广告。这些机器使用范围很广,从日常使用的灶机、缝纫机、灭火水龙到工业运用的织布机、挖泥机、汽机等,涉及了当时所有实业部门。无论是北方重镇天津的《大公报》还是南方重要商埠上海的《申报》,都刊登过大量的社会广告。这些社会广告从内容来看,应归属于时下报刊所常见的“热点话题”、“社会广角镜”之类栏目。如《大公报》刊登一则名为“有冤难伸”的广告,从字字血泪的控诉中可以看到,广告主控诉的已不仅便是与此案相关的官员,而且还将控诉指向了整个官僚体系的腐败。这种批判性很强的社会广告在《申报》中也屡见不鲜。新式学堂的招生广告也开始出现在一些有影响力的报刊上,新式教育必须配备新式教材,不久介绍教材的广告也随之出现。广告还时刻警醒人们“讲究卫生,时时洁齿,中外人士,天天如此”,不能“乱发蓬松,皮屑纷纷”,要“不生痰不吐痰”。

——摘编自朱英《中国近代广告业的产生与发展》

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近代广告业发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国近代广告业发展的影响。

1919年,某新湖社社员暨《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书,认为“这些命书,无论然否.要之我的婚事,乃听其主持,不得不看为一生绝大的纪念品”。该书例说明( )

| A.新潮社是一个保守社团 | B.新式青年仍可接受传统婚俗 |

| C.国人尚未认同西式婚俗 | D.八字、命书决定时人的婚姻 |

试题篮

()