阅读下面的文字,完成各小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理。是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?"众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?"如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(1)下列句子中加点的词语解释有误的一项是

| A.阅十余岁。 |

阅:经过 |

| B.求之下流,固颠。 |

固:坚固 |

| C.求之地中,不更颠乎? |

颠:颠倒 |

| D.如其言,果得于数里外。 |

如:依照 |

(2)下列句子补写出的省略成分错误的一项是

A.(僧)以为顺流下矣。

B.(坎穴)渐激渐深。

C.如是再啮(石兽),石又再转。

D.求之(于)下流。

(3)下列对选文的理解错误的一项是

A.寺僧"求二石兽于水中"而未得,是因其未深思熟虑而盲目行动。

B."物理"只能被讲学家掌握,所以讲学家有了嘲笑别人的资本。

C.讲学家认为石兽"湮于沙上",是因为他空谈事理,"据理臆断"。

D.选文第三段连用两个"必"字,写出老河兵富有经验且自信。

(4)下列对选文的赏析错误的一项是

A.选文四处问句皆为反问句,加重了语气,引发了思考。

B.选文语言平易,简洁生动,善在叙述中制造波澜,平而不板,寓意于事。

C.选文末句运用了议论的表达方式,表明了作者的观点。

D.选文详写老河兵的推断,说明他抓住了水性的特点才作出了正确判断。

阅读下面两篇短文,完成问题。

【甲】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:"肉食者谋之,又何间焉?"刿曰:"肉食者鄙,未能远谋。"乃入见。问:"何以战?"公曰:"衣食所安,弗敢专也,必以分人。"对曰:"小惠未遍,民弗从也。"公曰:"牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。"对曰:"小信未孚,神弗福也。"公曰:"小大之狱,虽不能察,必以情。"对曰:"忠之属也。可以一战。战则请从。"

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:"未可。"齐人三鼓。刿曰:"可矣。"齐师败绩。公将驰之。刿曰:"未可。"下视其辙,登轼而望之,曰:"可矣。"遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:"夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。"

(节选自《左传•庄公十年》)

【乙】

张骞,汉中人也,建元中为郎 ①.时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。 骞以郎应墓与甘父 ② 俱出陇西使月氏。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。单于死,国内乱,骞与胡妻及甘父俱亡归汉。骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏……西北国始通于汉矣。

(选文有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

(1)用"/"给乙文中划线句子断句(限断两处)。

骞以郎应募与甘父俱出陇西使月氏

(2)解释下列句中加点的词。

①又何间焉

②小大之狱

③匈奴得之

④骞与胡妻及甘父俱亡归汉

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①衣食所安,弗敢专也,必以分人。

②月氏遁而怨匈奴,无与共击之。

(4)下列句子中,加点词意思和用法相同的一项是

| A.公将鼓之 |

蛮夷爱之 |

| B.必以信 |

宽大信人 |

| C.何以战 |

以其头为饮器 |

| D.安陵君因使唐雎使于秦 |

募能使者 |

(5)【甲】文中的曹刿和【乙】文中的张骞都具有强烈的爱国情怀。请结合选文,分别说说他们的爱国情怀具体表现在哪些方面。

【甲】

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:"天子且至!"军门都尉曰:"将军令曰'军中闻将军令,不闻天子之诏'。"居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:"吾欲入劳军。"亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:"将军约,军中不得驱驰。"于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:"介胄之士不拜,请以军礼见。" 天子为动,改容式车。使人称谢:"皇帝敬劳将军。"成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。文帝曰:"嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!"称善者久之。

(节选自《史记•绛侯周勃世家》)

【乙】

康定元年,元昊反,延州诸砦 ①多失守,仲淹自请行 ②。

先是 ③,诏分边兵:总管领万人,钤辖 ④领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:"将不择人,以官为先后,取败之道也。"于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更⑤出御贼。

明年正月,诏诸路人讨 ⑥,仲淹曰:"正月塞外大寒,我师暴露,不如俟春深入,贼马瘦人饥,势易制也。当据要害,拓疆御寇,策之上也。"帝皆用其议。

仲淹又请修承平、永平等砦,稍招还流亡,城 ⑦十二砦,羌汉之民,相踵归业 ⑧。 诸羌来者,仲淹皆推心接之。

仲淹为将,贼不敢辄犯其境。

(节选自《宋史•范仲淹传》)

【注】①砦,同"寨"。②行:这里指前往御敌。③先是:指范仲淹到延州之前。④钤辖:地方统兵官,位在总管之下,都监之上。⑤更:轮换。⑥诏诸路入讨:皇帝下诏命令各路军队讨伐西夏。⑦城:修筑城墙。⑧相踵归业:先后回归家园,恢复正常生产。

(1)请解释下列加点的词语。

①上自 劳军劳:

②亚夫乃传言开 壁门壁:

③各 将三千人将:

④不如 俟春深入俟:

(2)请用现代汉语翻译【甲】【乙】两文中画线的句子。

①天子为动,改容式车。

②诸羌来者,仲淹皆推心接之。

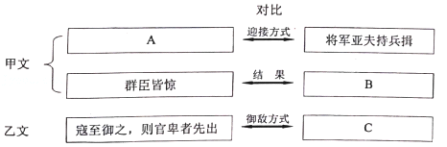

(3)【甲】【乙】两文都运用了对比手法。请用原文中的句子,将下面图表的空白处补充完整。

(4)【甲】【乙】两文都刻画了鲜明的人物形象。【甲】文中周亚夫是一位治军严明、恪尽职守、刚正不阿的将军,请结合【乙】文内容说说范仲淹是一位什么样的将军。

阅读下面文章,完成各题。

醉翁亭记

欧阳修

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(1)本文作者是 (朝代)的 家,"唐宋八大家"之一。

(2)解释下列加点的词语。

①醉翁之意不在酒

②佳木秀而繁阴

③负者歌于途

④树林阴翳

(3)依据图示,完成以下任务。

①"环滁皆山也"中的"环"和"皆"写出滁州地域环境怎样的特点?

②远望琅琊山,特点鲜明,请概括成四字短语填写在方格中。

(4)阅读本文,请结合文中相关语句概括,这是一座怎样的亭子?

例:从"作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也"可见,这是一座"友情(谊),之亭"。

(5)文中写景、写滁人与写太守有什么关系?

阅读。

(甲)若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

﹣﹣《醉翁亭记》

(乙)廿二日,天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光 ①之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然 ②如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面 ③而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风。麦田浅鬣 ④寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍 ⑤而歌者,红装而蹇 ⑥者,亦时时有。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间,皆有喜气。

﹣﹣袁宏道《满井游记》

注:①冷光,清亮的光。②娟然,美好的样子。③靧(huì)面,洗脸。④鬣(liè),泛指动物头颈上的毛。⑤罍(léi),盛酒的器皿。⑥蹇,跛脚,这里指驽钝的马或驴。

(1)解释下列句中加点的词。

①临溪而 渔

②于时冰皮 始解

③山峦 为晴雪所洗

④ 泉而茗者

(2)概括两文反映的一种共同心境并分别说明其由来。

(3)简要说明两文在写法上的不同之处。

阅读《醉翁亭记》(节选),回答下列各题。

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

……

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(1)解释下列加点词语。

①野芳发而幽香

②而不知太守之乐其乐也

(2)把下面句子翻译成现代汉语。

望之蔚然而深秀者,琅琊也。

(3)下列加点词语用法与例句一致的一项是

例句:名之者谁?太守自谓也。

A.两岸连山,略无阙处

B.此诚危急存亡之秋也

C.腰白玉之环

D.凄神寒骨,悄怆幽邃

(4)欧阳修笔下"佳木秀而繁阴"的景色,一定让你联想起了家乡的某一处夏季美景,请你用优美的语言描绘出来。(必须从比喻、拟人或排比的修辞手法中任选一种进行描写,不准出现真实的地名,50字左右)

阅读下面文字,回答问题。

题灯上人 ①竹卷

【明】李流芳 ②

往岁己酉北上,舟过莲泾,访双林上人于积善庵,出所画竹卷属余题字。以后每经吴门,数欲过庵中而不果。盖不见上人者,六年矣。幽窗净几,薰 ③茗相对,今日如复理 ④梦中也。

上人屋后有美竹千竿,净绿如拭,今遂化为乌有。而上人笔墨乃益进,新枝古干,披展森然,如见真竹,岂此君 ⑤神气都为上人摄尽,不复生理 ⑥耶?冁然 ⑦中一笑,遂题其后。甲寅清和月。

(选自《明清散文赏奇》)

【注释】①灯上人:即文中双林上人。上人,对和尚的尊称。②李流芳:字长蘅,明代著名画家,擅长题画。黄宗羲评价"长蘅无他大文,其题画册,潇洒数言,便使读之者如身出其间,真是文中有画也"。③薰:指薰香。④复理:重温。⑤此君:指竹。⑥生理:生机。⑦冁(chǎn)然:笑的样子。

(1)解释下面加点词的意思。

①数欲过庵门而不果

②而上人笔墨乃益进

(2)以下两个批注引用黄宗羲的评价。你认为这两个批注恰当吗?选择一处,结合句子和批注加以评析。

①上人屋后有美竹千竿,净绿如拭(批注:文中有画也)

②新枝古干,披展森然,如见真竹(批注:如身出其间)

(3)作者最后"冁然一笑",意味丰富。结合相关内容加以品析。

(4)根据表格,完成任务。

| 解释加点词,理解句意 |

探究 |

| (1)出所画竹卷 属余题字(属: ▲) |

(3)灯上人让作者为他所画竹卷题字,作者题其所画竹卷。从两人的交往中,你感受到他们怎样的精神追求?结合文章内容作答。 |

| (2)冁然一笑, 遂题其后(遂: ▲) |

[古文阅读]

【甲】至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!子尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自《岳阳楼记》)

【乙】承平无事之日,故都节物及中州风俗,人人知之,若不必记。自丧乱来七十年,遗老凋落无在者,然后知此书之不可阙。吕公论著,实崇宁、大观 ①间,岂前辈达识,固已知有后日耶?然年运而往,士大夫安于江左 ②,求新亭对泣者 ③,正未易得。抚卷累欷。庆元三年二月乙卯,笠泽陆某书。

(选自《渭南文集》)

【注释】①崇宁、大观:宋徽宗年号。②安于江左:安于现状。③新亭对泣者:怀念故国的人。

(1)解释下列句中加点的词语。

①子尝求古仁人之心

②自丧乱来七十年

(2)翻译下列句子。

①上下天光,一碧万顷。

②岂前辈达识,固已知有后日耶?

(3)结合甲乙两文,谈一谈你对"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的理解。

阅读下面的文言文,完成问题。

孔子贫且贱。及长,尝为季氏史 ①,料量平 ②;尝为司职吏 ③而畜蕃息。由是为司空。

孔子年三十五,鲁乱。 孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎景公。与齐太师语乐,闻韶音,学之,三月不知肉味,齐人称之。

孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子,拔其树。孔子去。弟子曰:"可以速矣。"孔子曰:"天生德于予,桓魋其如予何!"

太史公曰:诗有之:"高山仰止,景行行止。"虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回 ④ 留之不能去云。 天下君王至于贤人众矣当时则荣没则已焉。孔子布衣;传十余世,学者宗之。 自天子王侯,中国舍《六艺》者折中 ⑤ 于夫子,可谓至圣矣!

(选自《史记•孔子世家》,有删减)

【注释】①季氏史:仓库管理员。②料量平:出纳钱粮算量得准确清楚。③司职吏:管理牧场的职务。④祗回:相当于"低回"。流连,盘桓。祗,恭敬。⑤折中:调和取证。

(1)解释下面加点的词语。

① 尝为季氏史

②齐人 称之

③高山 仰止

④诸生以 时习礼其家

(2)用斜线(/)给文中画波浪线的句子断句,限两处。

天 下 君 王 至 于 贤 人 众 矣 当 时 则 荣 没 则 已 焉

(3)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎景公。

②孔子布衣,传十余世,学者宗之。

(4)孔子令人"高山仰止,景行行止",结合选文内容说说体现在哪些方面。

阅读下列文言文,回答以下各题。

【甲】至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】修始在滁洲,号醉翁,晚更号六一居士,天资刚劲①,见义勇为。虽机阱②在前,触发之不顾。放逐流离,至于再三,志气自若也。

方贬夷陵时,无以自遣,因取旧案反复观之,见其枉直乖错③不可胜数,于是仰天叹曰:“以荒远小邑且如此,天下固可知。”自尔遇事不敢忽也。

学者求见,所与言,未尝及文章,惟谈吏事,谓文章止于润身④,政事可以及物。凡历数郡,不见治迹,不求声誉,宽简⑤而不扰,故所至民便⑥之,或问:“为政宽简而事不弛废,何也?”曰:“以纵为宽,以略为简,则政事弛废而民受其弊,吾所谓宽者,不为苛急。”

(节选自《宋史•欧阳修传》,有删改)

【注】①天资刚劲:生性刚直。②机阱:陷阱。③枉直乖错:冤假错案。④润身:修身养性。⑤宽简:宽松简易。⑥便:安逸,安适。

(1)请用“/”为【乙】文划线处断句。(只划一处)

自 尔 遇 事 不 敢 忽 也

(2)解释加点词语在文中的意思。

①泉香而酒冽

②树林阴翳

③而民受其弊

④未尝及文章

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

②放逐流离,至于再三,志气自若也。

(4)下列对两个选段内容的理解与分析错误的一项是

A.甲文文质兼美,多用骈偶句,语言简洁流畅,富有音韵之美。

B.甲文以“乐”字贯穿全文,乐中带忧,流露出作者被贬此地愁苦悲凉的心境。

C.乙文欧阳修为人正直,治理有方,所到之处政绩斐然,人民生活都很安逸,因而他深受百姓喜爱。

D.乙文欧阳修被贬夷陵后,他看到以前官吏渎职所致错案,决心更加谨慎办案。

(5)欧阳修勤政爱民,甲乙两文中他为官理念的不同点是什么?请你写出一位当代和欧阳修一样把人民放在心中的好官的名字。

甲

子曰:"岁寒,然后知松柏之后凋也。"

(《论语•子罕》)

乙

赠从弟(其二)

[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

丙

宗承,字世林,南阳安众人。承少而修德雅正,确然 ① 不群,征聘不就。 闻德而至者如林。魏武 ② 弱冠,屡造其门 。值宾客盈门,不能得言,乃伺承起,往要之,捉手请交。承拒而不纳。后为司空 ③ 辅汉朝,乃谓承曰:"卿昔不顾吾,今可为交未?"承曰:"松柏之志犹存。"魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。命其子 ④ 修子弟礼,就家拜汉中太守。魏武犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右。

(《楚国先贤传》)

【注释】①确然:刚强的样子。②魏武:曹操。③司空:官名,分掌宰相职能。④其子:指曹丕。

(1)阅读甲乙诗文,用诗中词语填空。

《赠从弟》中寒风" "、冰霜" ",可看作是对甲文"岁寒"的具体描写。

(2)"风声一何盛,松枝一何劲"富有气势,请作赏析。

(3)为下列句中"就"字选择恰当的解释。

①征聘不就

②就家拜汉中太守

③蒙乃始就学(《孙权劝学》)

A.从事

B.就职、赴任

C.完成

D.前往

(4)对丙文中画线语句理解正确的一项是

A.闻德而至者如林。魏武弱冠,屡造其门。

理解:听闻宗世林德行而到他家(拜访)的人很多。曹操成年后,多次到他家拜访。这样写,从侧面表现了宗世林品德高尚,受人敬重。

B.魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。

理解:曹操不高兴,但因为自己有贤德的美名,所以对宗世林还是非常尊敬。"犹"字富有意味,表现了曹操复杂的心理。

(5)揣摩曹操与宗世林的对话,完成①②题。

"卿昔不顾吾,今可为交未"

"松柏之志犹存。"

①朗读曹操问话,你觉得适合用怎样的语气?为什么?

②借助甲乙诗文,谈谈宗世林以"松柏之志犹存"回答的妙处。

阅读诸葛亮的《诫子书》,完成各题。

夫君子之行, 静以修身,俭以养德 。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列句子中加点的词。

①非淡泊无以 明志

②险躁则不能 治性

③年与时 驰

④非学无以 广才

(2)选出加点词用法相同的一项是

A.意 与日去/呼尔而 与之

B.非志无 以成学/可 以为师矣

C. 夫君子之行/ 夫专诸之刺王僚也

D.淫慢 则不能励精/人 则无法家拂士

(3)下面句子朗读节奏划分不正确的一项是

A.非/宁静/无以/致远

B.夫/君子/之行,静以/修身

C.险躁/则/不能/治性

D.非学/无以/广才

(4)用现代汉语翻译文中画线的句子。

静以修身,俭以养德。

(5)文中有两句话常被人们用作"志当存高远"的座右铭,请写出这两句。

(6)中国人历来崇尚、重视家教,无论是诸葛亮的《诫子书》《曾国藩家书》,还是《毛泽东家书》《傅雷家书》,都体现了家教的魅力。《诫子书》是从哪两个方面进行"家教"的?

阅读下文,完成各题。

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,因蔬愈珍馐。勿营华屋,勿谋良田。

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留余地,得意不宜再往。人有喜庆,不可生妒忌心;人有祸患,不可生喜幸心。善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

﹣﹣(节选自《朱子家训》)

(1)解释下面句中加点的词。

①自 奉必须俭约

①器具 质而洁

(2)翻译下面的句子。

①半丝半缕,恒念物力维艰。

②施惠无念,受恩莫忘。

(3)文中画线句使用了怎样的说理方式,阐述了什么道理?

(4)你认为文中哪句话最具现实教育意义,请简要说明。

文天祥,字宋瑞,吉之吉水人也。年二十举进士,对策 ①集英殿。帝亲拔为第一。咸淳九年,起为湖南提刑,因见故相江万里。万里素奇天祥志节,语及国事,愀然曰:"吾老矣,观天时人事当有变。吾阅人多矣, 世道之责,其在君乎?君其勉之。"十年。改知赣州,德祐初,江上报急,诏天下勤王。天祥捧诏涕泣,发郡中豪杰,有众万人,以家赀 ②为军费。

后,天祥在燕凡三年,上 ③ 知天祥终不屈也,召入谕之曰:"汝何愿?"天祥对曰:"天祥受宋恩,为宰相,安事二姓?愿赐之一死足矣。"祥临刑殊从容,谓吏卒曰:"吾事毕矣"。南乡拜而死。数日,其妻欧阳氏,收其尸。面如生,年四十七,其衣带中有赞曰:" 孔曰成仁孟曰取义惟其义尽所以仁至 。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。"

(节选自《宋史•文天祥传》有删改)

[注]①对策:古时就政事、经义等设问,由应试者对答,自汉起作为取士考试的一种形式。②费:同"资",钱财。③上:指元世祖。

(1)用"/"给下面句子断句(限三处)。

孔 曰 成 仁 孟 曰 取 义 惟 其 义 尽 所 以 仁 至。

(2)解释下面加点词语意思。

①万里 素奇天祥志节

②天祥在燕 凡三年

③ 安事二姓

④南 乡拜而死

(3)用现代汉语翻译下面句子。

世道之责,其在君乎?君其勉之。

(4)下列有关古代文化常识表述不正确的一项是

A.名与字是不同的,古人一出生就起名,成年后才有字,字往往是名的解释和补充。

B.进士,是古代科举殿试及第者之称,其中一甲三名依次是状元、探花、榜眼。

C."咸淳九年"是年号纪年法,《核舟记》中的"天启壬戌"是年号干支兼用法。

D.勤王,为王事尽力,指起兵救援王朝。"诏天下勤王"意为下诏书要天下起兵救援。

(5)结合文章内容,说说文天祥具有哪些高贵的品质。

读下面的文言文,完成问题。

饮泉亭记

[明]刘基

昔司马氏有廉臣焉,日吴君隐之,出刺广州,过贪泉而饮之,赋诗曰:"古人云此水,一歃杯千金。试使夷齐饮,终当不易心。"其后,隐之卒以廉终其身,而后世之称廉者,亦必曰"吴刺史"焉。有元宪副吴君为广西时,名其亭曰"饮泉",慕刺史也,而宪副之廉,卒与刺史相先后。

至正十四年,宪副之孙以时,以故征士京兆杜君伯原所书"饮泉亭"三字,征予言。予旧见昔人论刺史饮泉事, 或病其为矫心,甚不以为然。夫君子以身立教,有可以植正道,遏邪说,正人心,扬公论,皆当见而为之,又何可病而讥之哉?

人命之修短系乎天,不可以力争也,而行事之否臧由乎已,人心之贪与廉,自我作之,岂外物所能易哉?向使有泉焉,日饮之者死,我乃奋其不畏之气,冒而饮之,死非我能夺也,而容有死之理而强饮焉,是矫也,是无益而沽名也,则君子病而不为之矣。大丈夫之心,仁以充之,礼以立之, 驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。夫岂一勺之水所能幻移哉?

人之好利与好名,皆蛊于物者也,有一焉,则其守不固,而物得以移之矣。若刺史,吾知其决非矫以沽名者也,惟其知道,明而自信,笃也,故饮之以示人,使人知贪廉之由乎内,而不假乎外,使外好名而内贪浊者,不得以藉口而分其罪。夫是之谓植正道,遏邪说,正人心,扬公论,真足以启愚而立懦,其功不在伯夷、叔齐下矣。

(1)下列关于加点文言实词的解释,不正确的一项是

| A. 出刺广州 |

出:出任 |

| B.终当不 易心 |

易:容易 |

| C. 遏邪说 |

遏:遏制 |

| D.人命之 修短系乎天 |

修:长 |

(2)下列关于加点文言虚词的理解,不正确的一项是

| A.昔司马氏有廉臣 焉 |

焉:兼词,"于是"。 |

| B.夫君子 以身立教 |

以:介词,用。 |

| C.大丈夫之心 |

之:助词,的。 |

| D.不得以藉口 而分其罪 |

而:连词,来。 |

(3)把下列两个文言句子翻译成白话文。

①或病其为矫心,甚不以为然。

②驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。

试题篮

()