某学习小组探究氢氧化钙溶液的化学性质,并作了延伸探究。

探究一:甲同学设计了如下实验方案,请你帮助完成实验报告。

| 方案 | (1) |

(2) |

(3) |

| 实验操作 |  |

|

|

| 现象 | 澄清石灰水变浑浊 | 红色褪为无色 | |

| 结论或解释 | 氢氧化钙溶液能使石蕊等酸碱指示剂变色 | 氢氧化钙溶液能与某些非金属氧化物反应生成盐和水.二氧化硫与澄清石灰水反应的化学方程式是. | 氢氧化钙溶液能与酸发生中和反应 |

【提出问题】实验方案(3)褪色后溶液中的溶质是什么?

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【作出猜想】乙同学从反应情况分析,溶液中除含少量酚酞外,溶质可能有以下三种情况:

①氯化钙 ②氯化钙和氯化氢 ③氯化钙和氢氧化钙

【分析讨论】丙同学从实验现象分析得出:猜想③肯定不合理,其理由是。

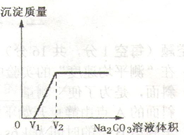

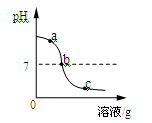

探究二:丁同学为进一步验证乙同学的猜想,设计实验如下:将实验方案(3)褪色后溶液倒入烧杯中,向其中逐滴滴加稀碳酸钠溶液至过量,边滴加边振荡。实验后得出产生沉淀质量与碳酸钠溶液体积之间的关系,如图所示。写出实验过程中的现象。

【得出结论】乙同学的猜想中,(填序号)合理。

【反思讨论】学习小组结合图像,分析了丁同学实验过程中烧杯内溶液的变化。下列说法正确的是(填序号)

| A. | 溶液质量逐渐增大 |

| B. | 氯化钠质量逐渐增大, 后不变 |

| C. | 氯化钙的质量先增大后减小 |

| D. | 溶液的 一直增大 |

草酸(H2C2O4)是一种有机物,在受热条件下分解生成水和另外二种氧化物。某校兴趣小组对此展开探究:

(1)常用 试剂检验生成物中是否含有水。

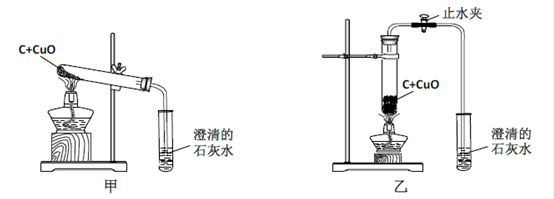

(2)对分解产物中的另外二种氧化物进行假设和验证:(图中固定试管的仪器已略去)

| 假设 |

实验 |

现象 |

结论 |

| 假设一: 生成物中有二氧化碳 |

将生成的气体通入澄清的石灰水 |

现象是 |

生成物中含有二氧化碳。 |

| 假设二: 生成物中有一氧化碳 |

用下图装置进行实验 |

A中的现象是 |

生成物中含有一氧化碳。写出A中的反应化学方程式是 |

(3)下表是根据“假设二”设计的甲、乙两套实验方案,请指出它们各自的不足之处

| 方案 |

步骤 |

不足 |

| 方案甲 |

先通一氧化碳,再点燃酒精灯 |

|

| 方案乙 |

先点燃酒精灯,再通一氧化碳 |

|

查阅资料后同学们改进实验装置如图所示:

该实验过程中装置C的作用是

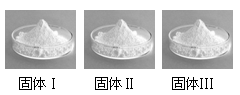

(5分)某校化学小组同学从家中带来淀粉、食盐、纯碱、泡打粉、去污粉和部分变质的熟石灰6种固体物质。老师从中取出任意3种并编号,让小组同学通过实验确认分别为哪种固体。

【查阅资料】

①该去污粉主要成分为碳酸钠和碳酸钙

② 该泡打粉的主要成分是碳酸氢钠和有机酸

③ 熟石灰变质的原因是因为其吸收了空气中的二氧化碳。

【实验准备】

为顺利完成任务,小组同学在老师指导下进行了如下预备实验。部分现象记录如下:

| |

实验1 取样,加足量水充分溶解 |

实验2 取样,加入适量稀盐酸 |

| 淀粉 |

白色浑浊,试管底部有不溶物 |

无明显现象 |

| 泡打粉 |

有气体产生,试管底部有白色不溶物 |

有气体产生 |

【实验过程】

小组同学对老师提供的三种固体进行实验探究。部分现象记录如下:

| |

实验1 取样,加足量水充分溶解 |

实验2 取样,加入适量稀盐酸 |

实验3 取实验1上层清液,加入3滴酚酞溶液 |

| 固体Ⅰ |

有气体产生,试管底部有白色不溶物 |

有气体产生 |

|

| 固体Ⅱ |

固体溶解,形成无色溶液 |

有气体产生 |

溶液变红 |

| 固体Ⅲ |

有白色浑浊,试管底部有白色不溶物 |

有气体产生 |

溶液变红 |

【得出结论】

1.固体Ⅱ、Ⅲ加水形成的溶液pH 7 (填“>”、“<”或“=”);

2.分析以上实验现象得知,固体Ⅰ是 ,固体Ⅱ是 。

3.小组同学通过讨论认为固体Ⅲ不能确定的物质为 。请你设计确认该固体的实验方案 。

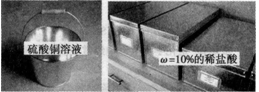

某学习小组在探究“酸的化学性质”时,做了如图所示的A、B两个实验.分别向氢氧化钠和碳酸钠溶液中加入一定质量的稀硫酸,反应结束后,把废液倒入同一个废液缸中,观察到废液缸中产生少量气泡.请回答下列问题:

(1)试管A中的化学方程式是 ,在实验过程中并没有观察到该反应的明显现象,请你写出一种能观察到变化发生的方法 (2)通过分析废液缸中的现象,你认为B试管的废液中溶质成分是 (填化学式,下同);

(3)小组同学对废液缸中最终废液的成分进行探究,请你一起参与探究.

【提出问题】最终废液中溶质是什么?

【查阅资料】硫酸钠溶液显中性.

【假设猜想】猜想①:Na2SO4

猜想②:Na2SO4、Na2CO3

猜想③:

【实验探究】请你设计实验,确定哪个猜想是正确的.

| 实验步骤 |

|

实验结论 |

| |

|

猜想1正确 |

| |

猜想2正确 |

|

| |

猜想3正确 |

如图为用镀锌铁片制成的日常用品。镀锌铁是指通过镀锌工艺在铁皮上进行镀锌而制成的一种产品,热镀锌产品广泛用于建筑、家电、车船、容器制造业、机电业等,几乎涉及衣食住行各个领域。为测定铁片镀锌层的厚度实验过程如下。

【实验步骤】

(1)剪取一片镀锌铁片,量得长度=2.0 cm,宽度=l.9 cm。

(2)用电子天平称量质量0.857g。

(3)实验中需要溶质质量分数为10%的稀盐酸200 mL(密度=1.05g/mL),需要量取溶质质量分数为37%的浓盐酸(密度=1.18g/mL)____(保留至小数点后1位)mL,然后稀释。

(4)将镀锌铁片放入溶质质量分数为10%盐酸中。当观察到_______,可以判断镀锌层恰好反应。

(5)将溶液中的铁片取出清洗、擦干、烘干后用电子天平称量质量0.837g。

【计算结果】

(1)铁片镀锌层的质量有____g。

(2)已知锌的密度7.1g/cm3,计算出铁片镀锌层厚度mm。

【实验反思】

实际计算结果偏大,同学们分析,这是因为很难通过观察现象判断镀锌层恰好反应,造成镀锌铁片浸泡在盐酸中时间____(填“偏长”或“偏短”)。

【实验改进】

资料卡片:如图甲所示,两种金属活动性不同的金属放入酸、碱、盐溶液中,会有电子的流动,从而产生电流。

将上述实验改进成如图乙的装置,当观察到____,此时锌层恰好反应。

某化学兴趣小组的同学按照课本上的实验装置做“测定空气中氧气的体积分数”实验(如图所示),但测出的氧气的体积分数明显小于1/5。请你参与探究:

(1)提出问题:造成误差的原因是什么?如何改进课本上的实验装置?

(2)查阅资料:红磷、白磷的一些性质如下表:

| |

颜色、状态 |

熔点/℃ |

着火点/℃ |

密度/(g/cm3) |

| 红磷 |

暗红色固体 |

590 |

240 |

2.34 |

| 白磷 |

白色或黄色固体 |

44.1 |

40 |

1.82 |

(3)猜想与假设:

①甲同学:可能是导管内原含有空气,后来留有吸入的水,影响实验的准确性。

②乙同学:可能是瓶内残留气体中还有氧气。

③你还能作出的猜想是 。

(4)交流与讨论:

①丙同学认为用木炭代替红磷,就可以消除误差,你认为他的猜想 ,(填“合理”或“不合理”)理由是 。

②他们对课本上的实验装置进行了图2所示的改进(其他仪器忽略)。

a.甲同学提出应把红磷换为白磷,理由是 _______________。

b.通过粗铜丝来点燃玻璃管内的白磷,这利用了金属的 性。

c.与课本上的实验装置相比较,该装置的一个优点是_________________________________.

(5)探究与反思:

①为了验证乙同学的猜想,将铜粉放在残余气体中加热,观察到铜粉变黑色,证明乙同学的猜想 (填“合理”或“不合理”)

②大家用改进的实验装置(如图所示)进行实验,待玻璃管冷却、管内白色的烟幕消失时,左玻璃管内的液面上升了1格,得到了较准确的结果,但又意外发现左玻璃管内壁上端附着黄色固体。左玻璃管上端的黄色固体的主要成分可能是 。

同学们在学习Ca(OH)2的化学性质时,对Ca(OH)2溶液和Na2CO3溶液反应后溶液中溶质的成分进行探究。请你一同探究并回答下列问题:

【提出问题】:滤液中的溶质是什么物质?溶液呈中性。

【查阅资料】:①Ca(NO3)2溶液呈中性。 ②Ca(NO3)2 +Na2CO3= CaCO3↓+2NaNO3

【猜想假设】:甲同学认为:只含有NaOH; 乙同学认为:只含有NaOH Ca(OH)2;

丙同学认为:含有NaOH Ca(OH)2 Na2CO3; 你认为可能含有 。

【分析讨论】:丁同学认为 同学的猜想肯定是不合理的,理由是 。

【实验设计】:请你设计一个简单的实验来验证你的猜想是正确的。

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取滤液于试管中 |

|

猜想正确 |

甲同学也针对自己的猜想进行了如下实验。

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取滤液于试管中滴加少量的稀盐酸 |

无明显现象 |

猜想正确 |

你认为甲同学的实验结论是否正确 (填正确或不正确),理由是 。

【反思拓展】:在分析化学反应后所得物质的成分时,除了考虑生成物外,还需要考虑

。

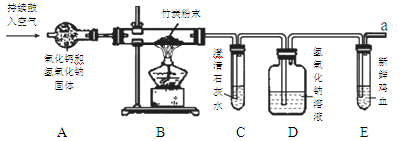

竹炭包是一种集观赏与空气净化为一体的产品。这种产品可对车内及室内空气中的一氧化碳、甲醛等有害气体进行吸附。某课外活动小组对竹炭进行初步探究。

【提 出 问题】竹炭中是否含有碳元素

【猜想与假设】竹炭中含有碳元素

【查 阅 资料】新鲜的血液,遇一氧化碳由鲜红变为暗红。

【设 计 实验】所用装置如下图所示。(A装置的作用为吸收空气中的水和二氧化碳)

(1)实验开始后,C装置中产生白色沉淀,发生反应的化学方程式为,E装置中新鲜的鸡血变为暗红色。

(2)小玥认为应在A、B装置间,再增加一个C装置,目的是。

(3)课外活动小组的同学设计的这套装置的不足之处是,请你设计解决的方法。

(4)小亮认为可以用下图所示的装置,替换原装置中的E装置,你认为(填"可以"或"不可以"),原因是。

【结 论】竹炭中含有碳元素。

【拓展应用】竹炭细密多孔,竹炭牙膏中含有竹炭等成分具有消炎、止痛、化淤、去污等功效,下列有关竹炭牙膏的用途描述不正确的是。

A、可除衣领袖口等处的汗渍

B、不能除去口中异味

C、虫咬、灼伤可消炎止痛

化学兴趣小组同学对“铁生锈的条件”进行实验探究。

【进行实验】

| 实验 |

实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| 1 |

A B |

一段时间后, A中铁丝表面有红色固体生成 B中铁丝无明显变化 |

|

| 2 |

C D |

一段时间后, C中 D中铁丝无明显变化 |

铁生锈需要与O2接触 |

某同学在家中发现,炒完菜的铁锅表面容易生锈。

【猜想与假设】可能是食盐对铁生锈的速率产生了影响。

【进行实验】该小组用实验装置E、F同时进行实验。其中集气瓶的容积相同,量筒内盛有等体积的水,F中集气瓶内另加入了某种物质。

| 实验装置 |

实验过程 |

实验结论 |

E F |

一段时间后,打开止水夹,记录实验过程中量筒内剩余水的体积(每次测量时间间隔不等,实验数据见下表)。E中铁丝和F中另加入的物质表面均出现红色物质。 |

食盐可以加速铁的生锈 |

实验记录表

| 次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

| 量筒中剩余水的体积/mL |

E |

68 |

57 |

44 |

30 |

30 |

30 |

| F |

71 |

65 |

56 |

a |

30 |

30 |

(1)实验装置F中,集气瓶内另加入的物质是 。

(2)实验记录表中,a的取值范围是 。

【反思与应用】结合上述实验,谈谈你对家中铁锅使用的建议: 。

某化学兴趣小组按照课本实验方法(如下图),做木炭与氧化铜反应的实验时,发现很难观察到紫红色铜的生成,却往往有暗红色固体出现。他们决定对这个实验进行探究和改进。

【提出问题】暗红色的固体是什么?如何选择合适条件,使木炭还原氧化铜的实验现象更明显?

【查阅资料】铜有+1 和+2 两种化合价,通常情况下,氧的化合价为-2,碳的化合价为+4 或-4。

【猜想与假设】

(1)同学们认为这种暗红色固体可能是一种化合物,并猜测它的化学式为 。

(2)同学们还认为,通过改变反应物的状态、质量比,以及反应装置,可以使该实验现象

更加明显,减少出现暗红色固体的情况。

【分析与交流】

(1)小吴建议用超细炭粉与氧化铜粉末进行实验。你认为这样建议的原理是 ;反应的化学方程式为 。

(2)小周建议用图乙装置替代甲装置。与甲相比较,乙装置中将试管直立放置的好处是 。

【实验与结论】

同学们决定按改进后的方案进行实验,他们在检验了乙 后,往试管中加入已干燥的药品并开始加热,当看到澄清的石灰水刚出现浑浊时, (填“可以”或“不能”)确定氧化铜和炭粉已经开始反应。不久,即可看到试管底部变红热,停止加热后,仍能看到红热现象,并沿试管底部自下而上蔓延,这个现象说明该反应是 (填“吸”或“放”)热反应。待产物冷却后,同学们终于找到了期待已久的紫红色铜珠,实验获得了圆满成功。

为探究氢氧化钙溶液和稀盐酸反应所得溶液中溶质的成分,小鸣和同学们通过测定了反应后溶液的pH,得到了如图所示的pH曲线,请回答:

(1)由图可知该实验操作是将滴加到另一种溶液中;

(2)该反应的化学方程式为;

(3)实验过程中,小鸣取了a、b、c三处反应后的溶液于三个烧杯中,却忘了作标记,请你设计不同的方案(不再用测定pH的方法),探究三种样品分别属于哪处溶液。

【查阅资料】

溶液显中性,

。

【探究过程】

①分别取少量样品于三支试管中,加入酚酞试液,观察到其中一支试管内出现的现象。结论:该样品是a处溶液。

②为进一步确定b或c处溶液,又设计了以下方案:

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 另取余下样品少量于两支试管中,分别滴加足量的

溶液。 |

该样品为b处溶液。 |

|

| 该样品为c处溶液,并推知溶液中的阳离子有。 |

【反思评价】探究反应后溶液中溶质的成分,除了要考虑生成物之外,还要考虑。

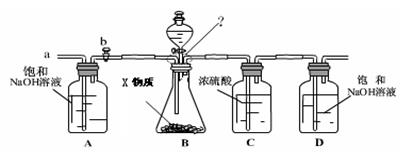

请你参与某学习小组研究性学习的过程,并协助完成相关任务。

【研究课题】探究X物质的成分。

【查阅资料】(1)X物质可能由Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2、Ca(OH)2、Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3中的一种或几种组成。

(2)X物质是通过过滤水溶液得到的沉淀。

(3)相关物质的溶解性如下表:

| 物 质 |

Ca(HCO3)2 |

Mg(HCO3)2 |

Ca(OH)2 |

Mg(OH)2 |

CaCO3 |

BaCO3 |

| 溶解性 |

可溶 |

可溶 |

微溶 |

不溶 |

不溶 |

不溶 |

【设计并实施方案】

(1)由查阅资料可知X物质肯定不含可溶性的Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2。

(2)甲同学在烧杯中放入少量研碎的X物质,加入足量蒸馏水充分搅拌,静置。取上层清液滴入Na2CO3溶液,没有白色沉淀,说明X物质中无 (填化学式)。

(3)乙同学设计了下列实验装置,想进一步确定X物质的成分。

其主要实验步骤如下:

①按图组装仪器,关闭活塞b,将50gX物质的粉末放入锥形瓶中,逐滴加入足量稀硫酸,充分反应。

②待锥形瓶中不再产生气泡时,打开活塞b,从导管a处缓缓鼓入一定量的空气;

③称量D瓶内物质明显增加的质量;

④继续鼓入空气,直至D瓶内物质质量不变;

⑤经称量,D瓶内物质增加的质量为20g。

【评价】(1)A瓶中的NaOH溶液起到 作用。若A瓶中无NaOH溶液,D瓶中的质量将 (填“增大”、“不变”或“减小”)。

(2)分析X物质的可能组成是 (有几种写几种)。

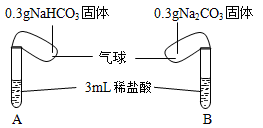

碳酸钠、碳酸氢钠是中学常见的化合物。

探究一:碳酸钠、碳酸氢钠与酸反应

如图所示,将两气球内的NaHCO3和Na2CO3同时倒入试管中。已知盐酸足量,且装置气密性良好。

回答下列问题:

(1)碳酸钠俗名是 。

(2)实验过程中观察到的现象是: 。

(3)NaHCO3和Na2CO3都能与盐酸反应产生二氧化碳、水和氯化钠。任写出其中一个反应的化学方程式 。

(4)已知NaHCO3、Na2CO3的相对分子质量分别为84、106,通过计算:实验结束后, (填“A”或“B”)试管的气球更大。

探究二:碳酸氢钠、碳酸钠固体与酸反应的热效应

【发现问题】在探究一实验过程中用手触摸试管,发现盛NaHCO3的试管温度降低,而盛Na2CO3的试管温度升高。

【猜想与推测】甲同学由此推测:NaHCO3和盐酸反应为吸热反应,Na2CO3和盐酸反应为放热反应。

【实验与数据】乙同学认为甲同学推测不妥,通过以下多次实验后取平均值数据记录如下:

| 步骤① |

步骤② |

步骤③ |

步骤④ |

步骤⑤ |

| 测量10mL水温/℃ |

加入物质0.5 g |

溶解后测量溶液温度t1/℃ |

静置一段时间后测量溶液温度t2/℃ |

加入20%盐酸10 mL反应后测量溶液温度t3/℃ |

| 20 |

NaHCO3 |

18.5 |

20.0 |

20.8 |

| 20 |

Na2CO3 |

23.3 |

20.0 |

23.7 |

【分析与结论】

(1)由步骤①~③比较得到的结论是 。

(2)由步骤④~⑤比较得到的结论是: 。

(3)结合上面探究活动,你认为甲同学推测的不妥之处是 。

像科学家一样做科学

--探究胡萝卜汁对过氧化氢分解的催化作用

体育课上,小华不慎擦伤了皮肤,她用过氧化氢溶液对皮肤进行消毒时,惊奇地发现有嘶嘶的响声,并产生大量气泡。

小华通过查阅文献获得以下信息:

信息Ⅰ:人体皮肤细胞中存在一种叫做过氧化氢酶的物质,能加快过氧化氢分解反应的速率。

信息Ⅱ:胡萝卜汁等植物细胞中也含有过氧化氢酶。

信息Ⅲ:酶是动植物体内活细胞产生的具有催化作用的生物大分子,其催化作用受温度影响。

信息Ⅳ:在没有催化剂时,60℃以下,温度对过氧化氢的分解基本没有影响。

请你在小华探究的基础上,完成以下探究活动。

(1)胡萝卜汁对过氧化氢的分解是否有催化作用?

请完成下表中的实验报告(实验步骤中应包括使用的仪器、药品和实验过程)。

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

|

|

胡萝卜汁对过氧化氢的分解有催化作用。 反应的化学方程式 |

(2)温度如何影响胡萝卜汁的催化作用?

药品:

过氧化氢溶液、新鲜胡萝卜汁、不同温度的水(

、

、

、

)。

仪器:

试管

支,

烧杯

只、

量筒、秒表、温度计、刻度尺。

实验:如图所示,用提供的仪器和药品,按如下步骤进行实验:

①两支试管中分别盛有胡萝卜汁和3%过氧化氢溶液;

②将①中的试管放入盛有

水的烧杯中,恒定试管及反应物的温度;

③

以后,把过氧化氢溶液倒入装有胡萝卜汁的试管中,稍微振荡,使胡萝卜汁跟过氧化氢溶液均匀混合;

④将③中的试管放回原烧杯,恒温

;

⑤用刻度尺测量试管中泡沫状混合物的高度;

⑥按上述步骤进行实验,分别测定

、

、

时泡沫状混合物的高度。

每个温度下的实验重复

次,取平均值,得到如下数据:

| 实验编号 |

反应物的温度 |

混合恒温6min时,泡沫的高度(cm) |

| A |

||

| B |

||

| C |

||

| D |

请回答下列问题:

①为了测定实验准确性,该实验过程中还需要控制的条件有。

②请你在下面的直角坐标系中,绘制出泡沫的高度随温度变化而变化的曲线。

(要求:需表示出横坐标和纵坐标表示的数量级单位)

③关于温度对胡萝卜汁的催化作用的影响,你的结论是。

某无色溶液可能由盐酸、氢氧化钠溶液、氯化钠溶液、碳酸钠溶液中的一种或几种混合而成。为探究其组成,小华同学进行了如下实验:

Ⅰ、取适量样品放入试管中,滴加酚酞溶液,溶液变成红色。再向试管中逐滴加入过量的氢氧化钙溶液,观察到有沉淀产生。过滤,所得滤液为红色。

(1)由实验Ⅰ中的现象可推断出样品中一定含有的物质是________(写化学式,下同),一定不含有的物质是_________________;

为了进一步探究样品中可能含有的物质是否存在,小华继续进行了如下实验:

Ⅱ、取适量实验Ⅰ所得的红色滤液放入试管中,滴加过量的稀硝酸,溶液变为无色。再向试管中逐滴加入适量的硝酸银溶液至恰好完全反应,观察到有白色沉淀生成。过滤,所得滤液为无色。

Ⅲ、从稀硫酸、氢氧化钡溶液、氯化钡溶液、硝酸钾溶液中选择一种试剂,代替实验Ⅰ中的氢氧化钙溶液进行实验,其余的试剂及操作与实验Ⅰ的均相同。

通过实验Ⅱ和实验Ⅲ,小华得出结论:样品中可能含有的物质确实存在。

(2)实验Ⅱ所得无色滤液中,除酚酞以外,还含有的溶质为__________;

(3)实验Ⅲ中代替氢氧化钙溶液的试剂是____________溶液,可观察到的现象为_______________________。

试题篮

()