【近代社会的民主思想与实践】

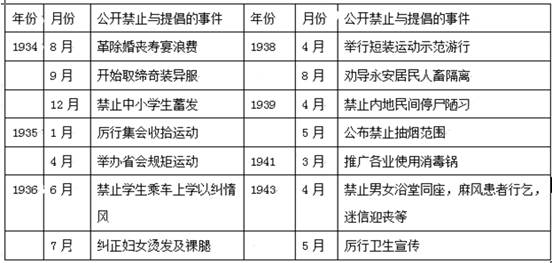

材料一福建“新生活运动”十年(1934-1943)中公开禁止与提倡的主要事件

材料二 1932年7月19日,蒋介石在日记中写道:“近日甚思提倡复兴运动,与民族德性,而以劳力为主,以礼仪廉耻为体,以艰苦忍耐为用,以树立纪律,整齐秩序为目标。欲救中国,如不从救人心入手,则缘木而求鱼也。欲救人心,如不从注重德性入手,则亦不能见效。”

1934年2月19日,在《新生活运动之要义》中,蒋介石说到:“我可以告诉大家,我现在所提倡的新生活运动是什么?简单的讲,就是使全国国民的生活能够彻底军事化!能够养成勇敢迅速,刻苦耐劳,尤其共同一致的习性和本能,能随时为国牺牲!”

——以上材料选自《该不该嘲讽蒋介石的新生活运动》

(1)根据材料一、二,概括“新生活运动”的核心内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析国民政府开展“新生活运动”的主要原因与积极影响。

文化史学家布克哈特把图像称作“人类精神过去各个发展阶段的见证”,认为通过图像可以加深对历史变迁的理解。对下图理解正确的是 ( )

①反映清末民初新女性的预演及时人对新知的热情②“西学东渐”推动了国人思想解放,有助于改善男

尊女卑的状况③以图像为主体进行的叙事,展现了清末民初妇女走出家庭,男女平等的社会现实④时政

类年画在当时产生有着深刻的社会背景,打上了深刻的时代烙印

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

报纸的产生、发展影响了中国社会的发展进程。西方传教士在广州办的中国第一份中文刊物《东西洋考每月统计传》,就曾发表了这样一段新闻:“英杰利之公会,甚推自主之理……倘国要旺相,必有自主之理。不然,民人无力,百工废,而士农工商未知尽力竭力矣。”这反映出近代外文报刊的创办( )

| A.推动了中国的资产阶级革命 |

| B.有利于稳固西方在中国的殖民统治 |

| C.促成了国人创办实业的热潮 |

| D.开启了民主思想在中国的传播之门 |

1919年,某新潮社社员暨《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书,认为“这些命书,无论然否,要之我的婚事,乃听其主持,不得不看为一生绝大的纪念品”。该事例说明( )

| A.新潮社是一个保守社团 | B.新式青年仍可接受传统婚俗 |

| C.国人尚未认同西式婚俗 | D.八字、命书决定时人的婚姻 |

清咸丰年间的《上海新报》曾登载:“因上海地方五方杂处,各商贾或以言语莫辨,或以 音信无闻,以致买卖常有阻滞。”出版报纸“贵乎信息流通”,“可免经手辗转后宕延,以及架买空盘之误”。由此可推论出上海创办报纸的目的是()

| A.娱乐大众 | B.传播商业信息 |

| C.宣传政治主张 | D.报道国内外大事 |

1882年,上海街市出现了中国最早的电灯。“创议之初,华人闻者以为奇事,一时谣言纷传,谓将遭电击,人心汹汹,不可抑制……以后试办无害,其禁乃开。”对此材料解析正确的是( )

| A.中国政府禁止人们使用电灯照明 |

| B.电灯的应用说明洋务运动取得成功 |

| C.上海市民一直反对在市政中应用近代科技 |

| D.近代城市生活受到第二次工业革命影响 |

1908年《图画新闻》中载有一份衙门堂审记录:“(女子严阿苏与男子梁海相识,路上相遇,因邀同行,为巡士抓获)官问:何时与梁相识?阿苏回:在途中相识,我中意他!……官斥二人:汝不凭媒妁之言,青年男女居然同游,有伤风化……判将分别收押,听候核办。”对此记录分析正确的是()

| A.婚姻自主成为一种普遍现象 | B.青年男女受新文化运动影响 |

| C.新旧思想冲突激烈 | D.辛亥革命解放思想,推动社会习俗变迁 |

当时人们流传着:“不剪发不算革命,并且也不算时髦,走不进大衙门去说话,走不进学堂去读书。”一时间,剪辫浪潮席卷大江南北。此事发生在

| A.鸦片战争时期 | B.辛亥革命时期 |

| C.太平天国运动时期 | D.新文化运动时期 |

辛亥革命前,没有辫子会被人耻笑为里通外国的汉奸;辛亥革命后,留辫子会被人耻笑为封建余孽、“猪尾巴”、“满奴”。下列对“断发”问题理解表述不正确的是()

| A.资产阶级革命派首先提出“断发”主张 | B.“断发”具有反清革命色彩 |

| C.政治运动推动了社会习俗的变化 | D.革命引起了人们审美观念的变化 |

阅读下列材料,回答问题。

材料一 在商周时期,姓和氏是有严格区别的。“姓”原于氏族,同一氏族的后代,属于同一个姓。“姓”具有“别婚姻”的作用,同姓不能结婚。但是,女子用姓,男子不称姓。“氏”是为了区别氏族内部不同家族而出现的。其来源有地名、官名、兄弟排行等等。但是,“氏”是用于“别贵贱”的,只有贵族出身的男子才能称“氏”。……“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。”战国以来姓氏已不再有别,姓亦是氏,氏亦是姓。《史记》叙事称人,氏亦称姓,姓亦称氏,即是明证。氏与姓皆只是冠人名别父系或母系亲缘而已,氏亦不复是尊贵与地位的象征,百姓也称“氏”,姓亦不再是女子的专称。于是姓氏合一。

——pujr的博客《探究春秋人名姓氏及称谓的意义》

材料二 广义的人名除名字外,还有字、号等称谓。辛亥革命以前,称字称号的风气颇盛,尤其是在文人雅士圈子内。辛亥革命以后,特别是新文化运动以后……字、号骤减,只用名的风气日炽,这一现象一直延续至今。

——王泉根《当代中国人取名用字的时代性与地域特色》

请回答:

依据上述材料并结合所学知识,提取两项有关姓氏、称呼变化的信息,并予以说明。

阅读材料,完成下列要求。

材料一

“马拉火车”图

(1)概述这历史图片蕴含的历史信息

材料二铁路未通之前,平遥是面向晋南的棉花中心。正太铁路通车后,交通网络发生重大变化,榆次因其特殊的地理位置,逐渐成为贸易中心。平遥则沦为榆次的二级市场。山西铁路沿线各城镇以铁路为轴心,把周边乡村纳入怀中,进一步密切了城乡关系,加速了近代山西乡村向集镇的转变。

(2)根据材料三,概括修建铁路对中国近代化产生的重要影响。

阅读材料,回答问题。

材料一20世纪初,两广总督陶模在广东境内的广海、宝璧、龙骧、江大、江巩、江固7舰置设无线电台,开启船舶局之建设……“专为江防通信之用”。同时在广州、威远、马口、前山、军署5地置设无线电台,从而又开启陆地局之建设……“专为传递军政消息,民间不能享用”。1905年,直隶总督袁世凯于直境海圻、海容、海筹、海琛4舰置设无线电台,仍军用。同时又在南苑、保定、天津3地置设无线电台,亦军用。1908年,两江总督端方在上海吴淞口建设无线电台,为海军军舰通信之用,“是为我国海岸电台设立之始”。至此,近代中国无线电报建设已全面开启。在此前后,清政府又于崇明、上海、北京等地增设陆地局,用于公共通信。清末10年中国已建船舶局、陆地局各11处,另建有海岸局1处,主要分布在粤、沪、津、京等部分沿海省份以及首都地区。

材料二民国后,船舶局、陆地局与海岸局皆陆续获得添增。至1925年,船舶局已有应瑞、肇和、通济等52处,其中有清凌局用于气象,另有华甲、华乙、华丙、华丁、海天5局做商用。陆地局增达90余处,其中已有哈尔滨、张家口、北京、武昌、汕头等26处用于公共通信。……民国北京政府因应船舶间通信之需,增广州、青岛、营口等海岸局12处,仅葫芦岛、上海高昌庙2处为军用,余10处皆为民用。12处海岸局部办有三属:隶交通部有北京、天津、张家口等18局;隶陆军部有南苑、保定、天津3局;隶海军部有上海高昌庙、厦门等40局。省办主要有四属:隶东三省有哈尔滨、东江、营口等70余处;隶广东有广州、威远、广海等12处;隶云南有昆明2台;隶江苏有南京、南通2台。除船舶局外,陆地局和海岸局大抵分布在东部沿海的奉吉黑、直隶、山东、江苏、福建、广东等省,西南西北边疆的云南、新疆、蒙古等省,以及中部的湖北、河南等省。而湖北、河南各仅1处,余则全在沿海及沿边省份。

——根据夏维奇《“缓慢”抑或“迅速”——论民国北京政府时期的电报发展》改编

(1)根据材料一概括清末无线电发展的特点。结合所学知识分析这些特点出现的历史背景。

(2)根据材料二,指出民国北京政府时期与清末相比较无线电报业发展呈现出的发展趋势。结合所学知识分析其影响。

中国服饰文化源远流长。近代以后西式服装传入,服装界出现了中西服饰并行不悖的特有景观。辛亥革命时期,有可能流行的服装是()

①长袍马褂②西装③中山装④旗袍

| A.①②③ | B.②④ | C.①③④ | D.①②③④ |

历史学家白寿彝先生在1937年指出:“九十年来中国交通事业之设施,殆非以前数千年间之交通事业所可比拟。在此一点上,我们不能不说是近年交通事业之进步。”他所说的“进步”应包括

①19世纪中后期自行车传入中国

②1872年中国最早的航运企业轮船招商局创办

③1906年第一个有轨电车交通系统在上海建成

④福建第一次通了火车

| A.①③ | B.①④ | C.①② | D.②③ |

试题篮

()