古今中外历史上,民生问题都备受关注。阅读材料,回答问题:

材料一 “建设之首要在民生。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路、运河,以利民行。……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人 民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”

民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”

——摘自1 924年孙中山的《建国纲领》

请回答:

(1)依据材料一,指出孙中山对民生问题的认识。孙中山提出的解决民生问题的办法在当时是否实现?为什么?

(2)(2)从材料二的演说词中,你看到30年代美国社会存在的社会问题是什么?罗斯福采取哪些措施解决这些问题?

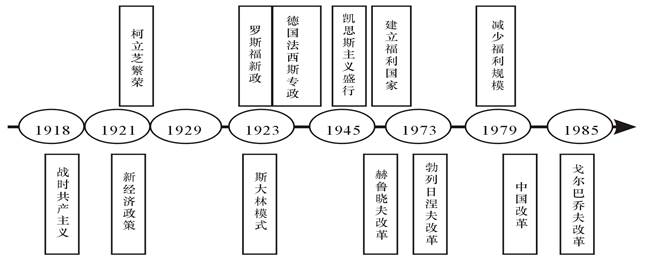

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出20世纪80年代的中国和苏联为改变现状寻找的新途径及其效果。(4分)

(25分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪末欧洲福利国家建设开始起步,20世纪初美国也出现限制垄断自由 发展的进步运动,但是,整个社会仍然以经济上的自由放任为根本,社会平等被忽视,结果, 不仅社会矛盾尖锐,经济发展也出现了严重的问题。(20世纪30年代)面对如此深刻的危 机。资产阶级政治家和思想家罗斯福和凯恩斯等人,提出了拯救和改造资本主义的措施和 思想,这就出现了20世纪资本主义的第一次调整——罗斯福新政,“新政”颁布了《紧急银行法》、《农业调整法》、《工业复兴法》、《社会保险法》、《全国劳工关系法》、《公平劳动标准法》……罗斯福在演说中,把传统的信教自由、言论自由、出版自由、集会结社自由,改为新的四大自由——信仰自由、言论自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。这是对19世纪末20世纪初在欧洲和美国盛行的自由放任的自由主义、弱肉强食的社会达尔文主义的重要修正。……国家通过养老金制度、失业保险制度和对无谋生能力者提供救济,限定被雇佣者的最低工资,承认工人组织工会和集体谈判的权利等社会立法。

——摘编自许平《自由与平等的博弈》

材料二 1987年6月,苏共中央总书记戈尔巴乔夫提出了全新的经济体制改革方案。 主要是:企业将从单纯的计划执行单位变成独立的商品生产者。企业拥有相应的权力,也承担相应的责任,成为自负盈亏的经济实体;取消指令性计划制度,打破单一的计划调节格局,充分发挥商品货币关系对企业经营活动的调节作用;企业摆脱对上级主管机关的行政依附。国家对企业的活动从直接控制转为间接控制,即从下达指令性计划任务的直接干预转为靠协调经济利益加以引导;国家运用各种经济杠杆管理各种利益和通过各种利益进行管理。…由于困难重重,经济改革难以奏效。

——摘编自许新等《超级大国的崩溃》

(1)据材料一,概括罗斯福修正“盛行的自由放任的自由主义”的主要表现,并分析其影响。(10分)

(2)材料二中,苏共在哪些方面进行了经济体制改革?其突出特点是什么?(7分)

(3)综合上述问题和所学知识,分析罗斯福、戈尔巴乔夫经济体制改革结果不同的主要原因。(8分)

阅读下列材料,回答问题。

历史表格包含了大量的政治、经济、文化等多种信息。

材料一 195 3—1960年苏联的粮食产量(单位:百万吨)

| 年份 |

粮食总产量 |

年份 |

粮食总产量 |

| 1953 |

82.5 |

1957 |

105.0 |

| 1954 |

85.6 |

1958 |

141.2 |

| 1955 |

106.8 |

1959 |

124.7 |

| 1956 |

127.6 |

1960 |

133.2 |

——樊亢、王金存《苏联社会主义经济七十年》

材料二 195 3一1964年中国的粮食产量(单位:百万吨)

| 年份 |

粮食总产量 |

年份 |

粮食总产量 |

| 1953 |

166.8 3 |

1959 |

169.68 |

| 1954 |

169. 52 |

1960 |

143.5 |

| 1955 |

183.94 |

1961 |

136.50 |

| 1956 |

192.75 |

1962 |

154.41 |

| 1957 |

195.05 |

196 3 |

170.00 |

| 1958 |

197.65 |

' 1964 |

187. 50 |

——根据《中华人民共和国经济年鉴(195 3—1964)》编制

依据材料一和材料二,提取1953年至1960年中国和苏联在农业生产方面的两个主要信息,并结合所学知识从粮食产量与国家政策的角度予以说明。

生态文明是人类对传统文明特别是工业文明进行深刻反思的成果,是人类文明形态、发展理念和道路模式的重大进步。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 1831 年至1832 年,英国爆发霍乱,造成约2.2 万人死亡。1848 年霍乱再次发生,死亡人数超过7.2万……新工业带来新的污水,而城市却为工业利益集团所支配,这个集团既不懂得如何处理污水,在工厂中也不安装任何保护环境的设备,形成污水不经处理就直接排放到河里等破坏环境的行为方式。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

材料二 到20世纪30年代初期,南部大平原被毁的草地达到35%……罗斯福总统授意成立大平原干旱地区委员会进行系统综合防治。推广先进耕作技术,使土壤涵养水分的能力提高……1933 年颁布的《农业调整法》,提出了一系列优惠政策,在全国范围内对愿意参加生产削减计划的农场主给予补贴,强调减少生产和保护土地相结合,在南部大平原地区,85%以上的农场主都参与了该项计划……大平原委员会提出:必须对文化观念加以改造,破除征服自然、自然资源永不枯竭,个人有权任意支配自己的财产等错误观念。……经过十多年的多层面的综合治理,到了40 年代,沙尘暴从南部大平原渐渐消失,而成为一个历史名词。

——高国荣、周钢《20 世纪30 年代美国对荒漠化与沙尘暴的治理》

材料三 由于赫鲁晓夫个人的坚持,1954 年苏共中央全会通过了“关于开垦生荒地和熟荒地的决议”……据统计,仅垦荒头几年,就有100 多万志愿者参加了垦荒工作。从1954 年到1958 年,苏联国家对垦荒的投资共达307 亿卢布,约占这几年全部农业投资的20%左右。最初规定的开荒数字是1300 万公顷,后来提高到2800 至3000 万公顷……开荒地区从 50 年代末开始,便出现大面积风蚀现象。

——李华《20 世纪50 年代苏联全民垦荒运动》

材料四 (1958年大跃进运动期间)在工业领域,大办“五小”工业,建成了简陋的炼铁、炼钢炉60 多万个……在农业领域,推行片面的“以粮为纲”政策,在急于求成的思想和“向自然界开战”口号的激励下,全国范围内出现了毁林、弃牧、填湖开荒种粮的现象。

——凤凰网《向自然界开战》

请回答:

(1)据材料一分析造成当时英国疾病流行、环境污染的原因。

(2)据材料二概括指出美国在环境的“系统综合防治”方面有哪些经验值得借鉴?(6 分)

(3)结合材料三、四及所学知识,分析垦荒运动和“大跃进”在发动者的主观动机、发动方式及消极后果三方面的相似之处,并从“生态文明”的角度总结其历史教训。(5 分)

2015年伊始,中央纪委监察部官方网站推介了“新年第一书”——《历史的教训》,响应习近平的号召,牢记历史经验、历史教训和历史警示,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有益借鉴。阅读下列材料:

材料一 生物学给历史的第一个教训就是:生命即是竞争;第二个教训是:生命即是选择……有的人在应付生存的各种考验时,拥有比其他人更好的禀赋。鉴于“自然”未曾认真拜读过美国《独立宣言》……所以我们生来就是不自由不平等的。

材料二 自由和平等是永恒的不共戴天的仇人。一方取胜,另一方即会死亡,当人们获得自由时,他们之间天然的不平等差不多就会呈几何式增长,正如19世纪自由主义统治下的英国和美国一样。

——《历史的教训生物学与历史》(美)威尔·杜兰特 阿里尔·杜兰特1968年著

材料三 现在俄国的社会主义,正在恢复个人主义的激励机制,以使得这个体制拥有更大的生产动力。……同时,资本主义也经历了与之相关的过程,它借助于类似于半社会主义的立法,通过财富再分配政策,来限制个人所得。……对资本主义的恐惧,迫使社会主义不断扩大自由;而对社会主义的恐惧,则迫使资本主义不断增加平等。

——《历史的教训生物学与历史》(美)威尔·杜兰特 阿里尔·杜兰特1968年著

请回答:

(1)材料一中作者利用了生物学的哪一理论?他的观点和《独立宣言》的主要原则有何不同?

(2)据材料二,分析19世纪自由主义在西方国家发展的主要原因。19世纪末20世纪初,西方社会内部的“不平等”有何突出表现?

(3)材料三中俄国“正在恢复个人主义的激励机制”有哪些表现?它是否使民众实现了真正自由?为什么?

(4)材料三中二战后西方国家出现了哪些“增加平等”的措施?综合上述材料,从历史的角度谈谈你对“自由与平等”的认识。

阅读材料,回答问题。

材料一:汉文帝说:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”宋代李觏说:“民之大命,谷米也;国之所宝,租税也。”

材料二 :“包干到户这种形式,在一些生产队实行以后,经营方式起了变化,基本上变为分户经营、自负盈亏;但是,它是建立在土地公有基础上的,农户和集体保持承包关系,由集体统一管理和使用土地、大型农机具和水利设施,接受国家的计划指导,有一定的公共提留,统一安排烈军属、五保户、困难户的生活,有的还在统一规划下进行农业基本建设。所以它不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分……”

—— 《1982年中央一号文件:全国农村工作会议纪要》

材料三:不仅斯大林和赫鲁晓夫没有解决好苏联的农业问题。就是勃列日涅夫经营了十多年后,苏联的农业生产问题还是没有得到根本的改善。……苏联的国民收入约相当美国的66%(按苏联官方公布的统计数字),而它的实际军费开支却比美国还要多20%。

——《从粮食一路减产看勃列日涅夫时期苏联民生问题》

(1)结合材料一和所学知识分析中国古代历朝推行重农政策的原因。

(2)依据材料二,指出合作化以前的个体经济与包干到户的生产责任制有何区别?中央在怎样的背景下推行家庭联产承包责任制?

(3)结合材料三和所学知识,从政府政策措施的角度分析赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期苏联的农业生产没有得到根本改善的原因

【20世纪的战争与和平】

材料一 1950年6月25日,朝鲜战争爆发,美国认为朝鲜战争是苏联全球扩张的一个重要表现。其目的在于摧毁东亚大陆的最后一个反共堡垒,削弱美国和西方在整个远东的地位。美国决定介入朝鲜战争。6月27日,杜鲁门宣称:“共产党占领台湾将直接威胁美国在太平洋的安全”,接着,美国第七舰队进入台湾海峡。1951年,美国在太平洋地区建立起从日本、琉球群岛、中国台湾、菲律宾到澳大利亚的所谓“防务岛屿链”。进入21世纪,为了遏制亚洲各主要国家的经济生命力,美国的“岛链”概念被正式化、战略化。

——百度百科

材料二 1971年,前苏联作家帕斯捷尔纳克的小说《日瓦戈医生》在意大利正式出版,该小说对十月革命前后的政权更迭和布尔什维克党的领导进行反思和质疑。美国政府不遗余力地使小说评上诺贝尔文学奖,并组织翻译成多种文字,在东欧社会主义国家悄悄发行。时任美国国务卿基辛格曾说:“深入到这些政治上不成熟、缺乏经验的群众中去,争取他们的支持,作为其代言人。如果发生这种情形,共产党就可能发生奇怪的结果:因为普遍的一般党员,只习惯于服从铁的纪律和服从上意,不谙妥协、调和的艺术。因此之故,一旦发生某种变故,捣乱了党作为政治工具的团结之功效,苏俄或许会一夕之间变天,由最强大的国家沦为国际社会中最弱、最悲惨的国家。”

(1)根据材料并结合所学知识,分析美国“岛链”战略形成的背景和目的。

(2)根据材料二,概括美国采取了哪些抗衡苏联的战略手段?产生了什么结果?

历史表格包含了大量的政治、经济、文化等多种信息。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1953—1960年苏联的粮食产量(单位:百万吨)

| 年份 |

粮食总产量 |

年份 |

粮食总产量 |

| 1953 |

82.5 |

1957 |

105.0 |

| 1954 |

85.6 |

1958 |

141.2 |

| 1955 |

106.8 |

1959 |

124.7 |

| 1956 |

127.6 |

1960 |

133.2 |

——樊亢、王金存《苏联社会主义经济七十年》

材料二 1953—1964年中国的粮食产量(单位:百万吨)

| 年份 |

粮食总产量 |

年份 |

粮食总产量 |

| 1953 |

166.83 |

1959 |

169.68 |

| 1954 |

169.52 |

1960 |

143.5 |

| 1955 |

183.94 |

1961 |

136.50 |

| 1956 |

192.75 |

1962 |

154.41 |

| 1957 |

195.05 |

1963 |

170.00 |

| 1958 |

197.65 |

1964 |

187.50 |

——根据《中华人民共和国经济年鉴(1953—1964)》编制

依据材料一和材料二,提取1953年至1960年中国和苏联在农业生产方面的两个主要信息,并结合所学知识从粮食产量与国家政策的角度予以说明。

党的十八大报告明确指出,社会保障是保障人民生活、调节社会分配的一项基本制度。世界各国在二战后都非常重视社会保障问题。

阅读下列材料:

材料一 1935年美国国会通过了《社会保障法》。其中规定:此法案旨在增进公共福利。通过建立一个联邦的老年救济金制度,使老人、盲人、受抚养的儿童或残疾儿童得到更为可靠的生活保障。并为妇幼保健、公共卫生和失业补助法的施行做出妥善的安排。

——百度百科

材料二 前苏联国家宪法将社会保障确立为国家制度。政府和企业缴纳保险费,公民则免费享受社会保障权利。其中社会保障由社会保险和社会福利两部分组成。

——中国保险网(2001年)

材料三 上世纪六十年代以后,西欧各国福利国家制度的弊端日益暴露,随着各种社会福利的不断扩大,某些特定的社会人群不断提出过高的社会福利诉求,一则导致社会福利开支在整个财政支出中的比重越来越大——英国等国甚至高达50%以上,二则导致国家严重财政困难甚至财政赤字。面对居高不下的社会福利开支,政府不得不压缩对科技教育等领域的财政投入,更为严重的是,社会上还出现了躺在国家社会福利的温床上游手好闲的“懒汉”人群。日益增长的社会福利开支成为西方各国政府十分头疼的问题。上世纪八十年代初,西方各国被迫对福利国家制度进行大刀阔斧的改革,主要措施有:失业救恤金发放数额和适用人群减少,各种社会保险中国家承担的费用减少,个人承担的费用增大等。改革虽有阻力,但最终得以推行,对西欧各国财政状况好转起了重大作用。

——摘编自《欧洲国家社会保障制度及其启示》

材料四 “十一五”期间,我国社会保障体系的框架基本确立,各项社会保险覆盖人数迅速增长,资金规模进一步扩大。……现阶段,我国多层次的社会保障体系主要分三个层次。第一主要是通过社会福利制度对鳏寡孤独等特定群体给予照顾;第二主要是政府强制或引导社会保险制度实施,并承担必要的财政责任,为参保人员提供养老、医疗、失业、工伤、生育等基本保障;第三主要是国家发展商业保险,以满足不同社会成员的保障需求。

——摘自尹蔚民《健全覆盖城乡居民的社会保障体系》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,分析罗斯福政府是在怎样的历史背景下推动美国国会通过《社会保障法》的?

(2)据材料二的社会保障制度分析,前苏联社会政治经济体制具有怎样的特点?

(3)依据材料三,分析上世纪八十年代初西欧各国政府对福利国家制度进行改革的原因。

(4)据材料四概括“十一五”期间我国在社会保障方面取得的成就。

(5)综合上述材料,各国建立和完善社会保障体系的得失给我国提供了哪些借鉴?

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 (1)罗斯福新政是美国对经济的一次改革与调整,概括指出罗斯福新政的背景及特点。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整?

(1)罗斯福新政是美国对经济的一次改革与调整,概括指出罗斯福新政的背景及特点。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整?

(2)据材料并结合所学知识,概括指出苏俄改革调整机遇的表现及特点。“二战”后苏联进行了经济体制改革,这些改革共同的局限性是什么?

(3)结合所学知识,简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。

材料一 工业化需要科学技术推动,工业化时期是善于学习的时代……为了不让文化落后拖住工业化的脚步,1928年秋,苏联政府掀起了群众性扫盲运动……全党和全国人民积极投入文化和技术的学习热潮中。从1929年至1939年,熟练工人增加了9倍,工程师增加了5倍多。苏联人民文化、技术水平的提高为社会主义工业化装上了加速器。

工业化时期,苏联处在资本主义世界的包围中,是一个威胁与机遇并存的时代。1929年,正当苏联轰轰烈烈地进行工业化的时候,经济危机的飓风席卷了资本主义国家。斯大林巧妙地利用了由于生产过剩、资本主义国家之间竞争残酷和矛盾尖锐的时机,货比多家、少花钱多办事,成为当时世界市场上西方先进设备最大的买主。仅1932年,世界机器设备出口的一半被苏联买回家。同时,斯大林利用西方科技人员过剩的行情,招聘来了许多西方著名的技术专家。

——《世界历史纪录片》

材料二 ……无论苏联最高领导层在“改革”方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革,达到中国式的“自由化”的程度,虽然情况很明显,苏联的农业产量大大低于它的勇于冒险的邻邦。(见下图)

1950~1984年苏联、中国粮食产量的比较

——[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)至1937年,苏联工业总产值位居欧洲第一、世界第二。根据材料一并结合所学知识,分析苏联的工业化建设为什么能取得如此大的成就?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出A时间段中苏两国经济分别出现什么问题?并分析造成这种共同原因。(8分)

(3)根据材料二并结合所学知识,指出B时间段中苏两国粮食产量的变化趋势;并分析出现不同趋势的原因。(8分)

下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

| |

材料 |

结论 |

| A |

在1720—1820年间,中国国内生产总值在世界总值中所占比重年增长率,高于整个欧洲地区。 |

这一时期中国的经济增长速度远高于英国 |

| B |

普法战争中普鲁士军队在色当俘获法国皇帝拿破仑三世及其亲率的近十万法军。 |

先进的社会制度是夺取战争胜利的必要条件 |

| C |

苏联粮食产量1954年为8560万吨,1956年为12500万吨,1958年为13470万吨。 |

赫鲁晓夫的改革措施取得了一定成效 |

| D |

“北美自由贸易区”成立以来的20年间,三个经济体间已发展出更宽、更深、更高效的供应链。 |

三国互惠,使墨西哥一跃成为发达国家 |

黄苇町在《苏共亡党十年祭》中说,……当时的苏联社会科学院曾进行过一次问卷调查,被调查者认为苏共仍然代表工人的占4%,认为代表全体人民的占7%,认为苏共代表全体党员的也只占11%,而认为苏共代表党的官僚、代表干部、代表机关工作人员的,竟占85%!依据这则材料,得出苏联社会主义事业失败的原因是

| A.严重脱离群众,日益失去群众的支持 |

| B.党内无特权、党员一律平等 |

| C.体制健全,监督机制完善 |

| D.人民群众对党信任有加 |

在现代化的历程中,农业扮演着极其重要的角色,是工业化、城市化的基础。阅读下列材料:

材料一 鉴于农产品价格低下和农民购买力猛降构成了大箫条的原因之一,罗斯福一上任就拟定一个农业法案。它旨在恢复农业购买力、减少农产品过剩。从结果上看,它则使农民的经济状况得到了明显的改善。国家用补贴等重要杠杆来直接调控农业生产和提高农民购买力。这在美国历史上破天荒的,它严重修改了所谓“自由企业制度”及其运行方式,对挽救资本主义农业起到了重要作用。

——《罗斯福传》

材料二 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

材料三 在80年代初期的中国领导层看来,70年代农业成就不能满足本国需要,其失误在于计划不周和管理不力,在于农民缺乏努力工作和发挥积极性的动力。邓小平及其同僚依赖改变组织方式来提高农业生产率,市场力量在农村地区的作用也进一步扩大。从一开始,就多数农产品而言,新兴的市场便已存在,并被允许获得更大的发展。……1985年,经过连续三次创纪录的丰收。

——《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识回答,罗斯福为挽救美国农业采取了哪些改革措施?你怎样理解罗斯福的措施“严重修改了所谓‘自由企业制度’及其运行方式”?

(2)根据材料二概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?

(3)根据材料三,指出中国农业改革的举措呈现什么特征?

(4)上述有关农业改革,有成功、有失败,给我们留下了哪些启示?

试题篮

()