近代西方民主制度的建立和完善,不论在单个国家,还是在全世界,都经历了一个长期的、动荡的和反复的过程。它们既继承传统,又不断创新发展。

阅读材料,回答问题。

材料一: 古代希腊的民主与今天西方的民主不能完全相提并论。在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决,……

—许海山主编《欧洲历史》

请回答:1、依据材料一和所学知识回答,古代雅典哪些民主理念、运作方式被后世借鉴?

材料二:英国通过“光荣革命”克服了专制王权,议会成为最高权威。在君主立宪制的政治框架内,英国又用和平、渐进方式实现权力转移,从而完成了政治民主化历程。

——黄仁宇《中国人历史》

2、根据材料二,并结合史实,理解 “光荣革命”的真正意义。

材料三:正是这个设计……使这个稚嫩的国家(指美国)在草莽中崛起,迅速成为也许你不喜欢但却不能轻视的超级大国。这样一个精巧的设计,在二百年前由一群蛮荒大陆上的“乡巴佬”创造出来,实在是令人惊叹不已。

——易中天《我们的反思》

3、根据所学和材料三,指出“一个精巧的设计”是指什么?在这个“令人惊叹不已”的设计中体现了哪些基本原则?

材料四:近代民主制度的建立和完善,不论在单个国家,还是在全世界,都经历了一个长期的、动荡的而又反复的过程。。。

——摘编自应克复《西方民主史》

有学者认为,法国资产阶级革命及走上宪政道路最为典型。请回答:

4、根据材料四并结合18世纪末——19世纪法国社会的相关史实,简要说明近代民主制度的建立和完善是一个“长期的、动荡的而又反复的过程”。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 (商君)开塞耕战……卒受恶名於秦,有以也夫!

——《史记·商君列传》

材料二 魏亡之祸,成于六镇;轻薄六镇,实自太和。夫变夷从夏,人孰不以为美?……迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌忽累世安乐之余,经始百年荒榛之地,一事不成,旧业尽弃,欲以何为?嗟夫!孝文诚非玩岁月而苟目前者;及其昧先后,失名实,不安于而眩其末,则好治与念乱同科,可不悲哉!

——《魏书》卷三十四《习学记言序目》

材料三 陛下(宋神宗)即位五年,更张改造者数千百事,……其议论最多者,五事也:一曰和戎,二曰青苗,三曰免役(也称募役),四曰保甲,五曰市易……免役之法成,则农时不夺,而民力均矣;……市易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——王安石(《临川先生文集》

材料四 (王安石变法)首先利息并不低。王安石定的标准,是年息二分,即贷款一万,借期一年,利息二千。这其实已经很高了,而各地还要加码。……利息高不说,手续还麻烦。……道道手续,都要给胥吏衙役交“好处费”……地方官就更是硬性摊派了。当然,层层摊派的同时,还照例有层层加码。于是,不但贫下中农,就连富裕中农和富农、地主,也得“奉旨贷款”。结果,老百姓增加了负担,地方官增加了收入。

——易中天《谈王安石变法》

(1)材料一、二分别反映了商鞅、孝文帝改革的什么内容?两场改革受到批评的共同原因是什么?

(2)据材料三,概括王安石变法取得的成效。结合所学知识,指出王安石变法失败的原因。

(3)据材料四概括易中天的观点。如果认为其观点不正确,请说说理由?

近代社会的民主思想与实践

材料一 《西方文明对中国的冲击及中国文明的嬗变》一文中说:“如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动只不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌发的”。

材料二 陈独秀在《旧思想与国体问题》一文中指出:“要帝制不再发生,民主共和可以安稳……非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可”。

请回答:

(1)“大树砍断”的表现是什么?1912—1919年间,资产阶级革命派是如何继续与“树墩”上的“萌发”作斗争的?

(2)陈独秀等为了将“国民脑子里所有反对共和的旧思想”洗刷干净进行了怎样的斗争?

历史上重大改革回眸

材料一 孝公以卫鞅为左庶长,卒定变法之令:令民为什五,而相牧司连坐。有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以收为孥。燔诗书而明法令,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。为田开阡陌封疆。

——摘自《史记》《商君•列传》

材料二 泰西近政论,皆言三权:有议政之官,有行政之官,有司法之官,三权立,然后事体备。以我朝论之,皇上则为元首,百体所从,军机号曰政府,出纳王命。

——康有为《应诏统筹全局折》

请回答:

(1)据材料一概述商鞅变法的历史意义,并概括其措施对后世产生的消极影响?

(2)材料二中康有为的政治主张是什么?其理论依据是什么?

阅读下列材料:

材料一 官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

——范仲淹《鉴于诏条部东十事》

材料二 王安石既执政……神宗曰:“不知卿所施以何为先?”王安石曰:“变风俗,立法变,是方今所急也。”

——《二十二史札记》

请回答:

(1)材料一中的“夷狄骄盛,寇盗横炽”分别指什么?结合所学知识,说明统治者是怎样“更张以救之”的?

(2)根据材料二和所学知识回答,王安石“变风俗,立法变”主要有哪三方面措施?其中为减少“人民疾苦”,采取了哪些具体措施?这些措施取得了什么成效?

【20世纪的战争与和平】

材料 1942年1月,反法西斯盟国签署《联合国家宣言》,签字国保证竭尽全力,相互合作,彻底打败德日意法西斯国家,绝不单独与敌人停战或媾和。第二次世界大战后,美国单独占领日本,并力图维持现状,推迟媾和。1950年下半年,美国及其西欧盟友决定早日对日媾和。在美国操纵下,1951年9月,对日媾和会议在美国旧金山召开,中国、朝鲜等国没有被邀请参加。会议签订了《旧金山和约》,宣布结束对日本的战争状态。苏联等国没有在和约上签字。对此,中国外长周恩来发表声明指出:“中央人民政府认为(旧金山和约)是非法的,无效的,因而是绝对不能承认的。”

——摘编自吴廷璆《日本史》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出为什么说《旧金山和约》是“非法的”。

(2)根据材料并结合所学知识,说明美国转而急于对日媾和的原因及和约签订的影响。

(26分)教科书反映主流价值观念和社会现实,随时代的变化而变化。阅读下列材料,回答问题。

材料一 《弟子规》是中国古代启蒙教材,原名《训蒙文》,李毓秀(1647—1729年)作,“总叙”部分是:“弟子规圣人训 首孝悌 次谨信 泛爱众 而亲仁 有余力则学文”。

材料二 《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。

“电”的解释:“阴阳二气薄而生热,热而发光电。”

“雷”的解释:“阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷。”

“议”的阐述:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引申为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

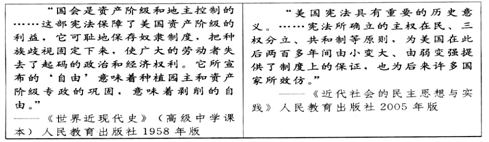

材料三 下面是两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价。

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?联系作者所处时代分析他编写此书的目的。(4分)

(2)据材料二概括该书的特点,并分析其所体现的时代特征。(10分)

(3)据材料三分析两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价侧重点有何不同?并结合所学知识分析出现上述不同的原因。(12分)

阅读下列材料:

材料一 宋朝时期,城市开始大规模出现,首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”。

——冯天瑜主编《中华文化史》

材料二 近代欧洲城市化进程表

| 年份 |

万人以上城市比例(占总人口) |

万人以上城市数量(个) |

平均城市规模(千人) |

欧洲总人口 (百万人) |

| 1500 |

5.6 |

154 |

22 |

61.6 |

| 1650 |

8.3 |

197 |

31 |

74.6 |

| 1800 |

10.0 |

364 |

34 |

122.7 |

——据(英)安格斯·麦迪森《中国经济的长期表现:公元960-2030年》

材料三 1949—2009年新中国城市化进程示意图

——根据《中国统计年鉴2009》、《中国城市统计年鉴2009》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,分析中国古代城市的发展有何特点?

(2)依据材料二并结合所学知识,分析欧洲城市化进程加快的原因。同一时期,中国古代城市为什么没能实现转型?

(3)依据材料三指出新中国城市化三个主要阶段的特点,并依据所学知识分析相关特点的主要原因。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 梭伦改革,就是人类早期用政治手段对市场的矫正。当时雅典的贫富分化严重,大量自由人不得不卖身为奴,乃至这些卖身为奴的自由人和原有的奴隶加起来在数量上远远超出自由公民。如果不改变这种市场契约所形成的结果,他们很容易颠覆雅典的政治体制,富人也面临着“皮之不存毛将焉附”的结局。梭伦改革免除了这些卖身为奴的自由人的债务,等于剥夺了他们的拥有者的“私有财产”。这是对市场的侵犯,也是对市场的保护。

——2010年9月11日《盖茨和巴菲特不是来办“慈善晚宴”的》

材料二 在北魏政权是否迁都洛阳的问题上,学术界历来存在两派不同意见,即赞成派与反对派,如下争论:①朕(孝文帝)以恒,代无漕运之路,故京邑民贫;今移都伊洛,欲运通四方。②孝文慨慕华风,力变夷俗,始迁都洛邑,根本既虚,随即崩溃,亦不过数十年,天下复还中国之旧矣。③今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文执未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里;因兹大举,光宅中原。④若南徙,则种人不满诸州之地,参居榛林之下,不服水土,疾疫死伤,情见事露,四方闻之,有轻侮之意,则声实俱损矣。

材料三 王安石变法的内容

| 类别 |

目的 |

措施 |

| 理财 |

富国 |

青苗法,免役法,农田水利法,方田均税法,均输法,市易法 |

| 整军 |

强兵 |

保甲法,保马法,将兵法,设军器监 |

| 取士 |

选才 |

改革科举制,改革官制,整顿太学 |

请回答:

(1)材料一的核心观点是什么?根据材料和所学知识,你认为“一个身为奴隶的人因此而获得了自由”这一判断是否正确并说明理由。

(2)为论证这两派意见应分别使用材料二中的哪些争论(只写序号)?除迁都外,北魏政权“行汉法”的举措还有哪些?

(3)王安石变法的许多措施既有成功之处,又埋伏着失败的隐患。从材料三中选择两项符合上述结论的措施,并说明理由。

(4)综合上述材料,说明应当如何评价历史上的变法改革运动?

阅读下列材料,回答问题。

第二次鸦片战争后,京师同文馆的设立给当时的士大夫阶层带来了很大冲击。因此,同文馆的办学举措引发清廷内部的争论。1867年,保守派代表人物倭仁上奏道:天文、算学为益甚微,西人教习正途,所损甚大……立国之道,尚礼仪不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。而李鸿章等官员则主张在不改变封建制度的前提下,利用西方先进科技,来维护清朝统治。

(1)倭仁与李鸿章虽然见解不同,但根本目的却是相同的,请指出他们的根本目的是什么?

(2)根据所学知识,概括李鸿章等人掀起的洋务运动的主要内容。

下列材料反映了我国不同时期的社会景象。结合所学知识回答以下问题:

材料一:

材料二:

史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

材料三:

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了新中国成立初期我国经济发生什么变化?产生了什么重大影响?

(28分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 察举制是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。以“孝”“廉”为重要标准,孝、廉有“孝子廉吏”的意思。“孝”是指孝敬父母; “廉”是指清廉勤政。“孝廉”出身的官吏,更被认为是“正途”“清流”,很被看重。

——《互动百科》

材料二 唐代的科举是通过考试选拔官吏,采用分科取士的办法。明经、进士两科便成为唐代常科的主要科目(进士考时务策和诗赋、文章,明经考时务策与经义)。

——《百度百科》

材料三 “科举不停,学校不广,士心既莫能坚定,民智复无由大开,求其进化日新也难矣。故欲补救时艰,必自推广学校始,而欲推广学校,必自先停科举始。”

——张之洞《张文襄公全集·奏稿》

材料四 教育是国家的主要防御力量。

——埃德蒙·伯克(英国近代政治家)

(1)根据材料一、二,从人才选拔的角度分析二者有何不同,以及对当时社会主流价值观的影响。(12分)

(2)根据材料三,指出清末废除科举制度的历史背景。

(3)联系上述材料,如何理解埃德蒙·伯克的名言?

【近代社会的民主思想与实践】阅读下列材料,回答问题。

材料一 每个个体应竭力以保存其自身,不顾一切,只有自己,这是自然的最高的律法与权利。……因为我相信,在所有政体之中,民主政治是最自然、与个人自由最相合的政体。……每个人都是他自己思想的主人,有多少头脑,就有多少种想法……个人放弃自由行动之权,而不放弃自由思考与判断之权,是对的。

——斯宾诺莎《神学政治论》

材料二 自由是洛克政治理论中最为核心的东西。他认为人有天赋自由,它既包括思想自由,也包括行动自由在内,但是它受自然法所制约。如果这个国家实行压迫、暴力等不正当行为,人们就可以起而反之,夺回权力,建立一个新政府。……在此基础上提出了著名的“财产权”理论和“三权分立”学说,为民主政治莫定了深厚的理论基础。他的自由理论经过后人的继承和发展,获得了长久的生命力。

——李常亮《洛克与斯宾诺莎自由观之比较》

(1)概括材料一斯宾诺莎的基本思想主张。(6分)

(2)与材料一斯宾诺莎的“自由观”相比,材料二中洛克的“自由理论”有何发展?结合材料二及所学知识,分析其对近代社会进步所产生的影响。(10分)

民主革命和民主建设是个漫长而曲折的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 雅典民主历经发展与辉煌,终于在伯罗奔尼撒战争之后走向衰落。……所遵循的各种原则,所创立的组织形式以及运行机制,对西方民主产生了深远的影响。

——蒋云芳等《雅典民主政治的特征及对西方民主的影响》

材料二 庚子一役,……丧权辱国,赔款之巨,尤其诒累于人民,清朝自己,也觉得有些难以为情了。于是复貌行新政,以敷衍人民。然而所行的都是有名无实,人民对于朝廷的改革,遂觉灰心绝望。1906年,清廷下谕改订内外官制,是为清末的所谓预备立宪。到革命这一年,责任内阁成立,阁员以满族占多数,人民以皇族内阁,不合立宪公例,上书请愿。到第二次上书,就遭到政府的严斥。政府对人民奔走国事的,为有妨政府的大权,一味加以压制,于是激而生变。

——张荫麟主编《中国史纲》

材料三 当前这个时期,特别需要强调民主。因为在过去一个相当长的时间内,民主集中制没有真正实行,……这种状况不改变,怎么能叫大家解放思想,开动脑筋?四个现代化怎么化法?

为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……应该集中力量制定刑法、民法、 诉讼法和其他各种必要的法律。……经过一定的民主程序讨论通过,并且加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》 ( 1978年12月13日)

⑴根据材料一及所学知识,概括雅典民主政治兴衰历程及其对西方民主政治的积极影响。

⑵结合所学知识,概述材料二所述事件与辛亥革命的关系。

⑶依据材料三,指出邓小平认为“特别需要强调民主”的主要目的,并结合所学知识,简述改革开放以来的民主与法制建设的重大成果。

阅读材料,回答问题。

材料一

孔子极为倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克已、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,"老者安之,朋友信之,少者怀之","修已以安人","修已以安百姓"。

(1)材料一中,孔子心目中的"仁人君子"应具备怎样的品德?结合所学知识,简述孔子的政治抱负。

材料二

君子之为学也,非利已而已也,有明道淑人之心,有拨乱反正之事,知天下之势之何以流极而至于此,则思起而有以教之。

近世,号为通经者,大都皆口耳之学,无得于心,既无心得,尚安望其致用哉?

--顾炎武《顾亭林诗文集》

(2)材料二中,顾炎武提倡的治学目的是什么?他的学术实践在当时有何意义?

(3)上述两位思想家的主张有何共同点?结合当今时代,谈谈你的认识。

试题篮

()