泽被后人、永照世间的理性光芒

材料一:伏尔泰去世后,他的棺木上刻了这样一行字:”他拓展了人类精神,他使人类懂得,精神应该是自由的。”

材料二:卢梭的棺木中伸出的一只手,握着一支火焰浓烈的火把。这支火把很快就点燃了巴黎乃至世界.

材料三:启蒙思想是个长期的国际性的发展过程,18世纪末在欧洲产生了重大影响,也可以说启蒙思想促使知识和天赋人权的传播,因此使人民以新的观念看待国家、政权机构、宗教生活。

一一摘自《大国崛起》

回答:

(1)你是否同意材料一中对伏尔泰的评价?说明你的理由。

(2)材料二为什么说“这支火把很快就点燃了巴黎乃至世界”?

(3)根据材料三的观点,结合史实简要概括启蒙思想是如何在中国传播并推动中国社会的进步的。

阅读下列材料:

材料一 政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

材料二 难道农民的儿子生来颈上带着圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?……一切享有各种天然能力的人,显然是平等的。……除了法律以外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。

——《伏尔泰语录》

材料三 人人享有自由平等的权利而不论其出身。人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,……政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。人们在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——卢梭《社会契约论》

请回答:

(1)归纳材料一所体现的思想,并指出这一思想的历史影响。(4分)

(2)材料二体现了伏尔泰的什么思想? 有何进步意义?请你结合所学知识,指出伏尔泰思想的局限性。(6分)

(3)据材料三,卢梭在国家学说、人权学说、法治学说诸方面,各提出了什么主张? (6分)

(4) 在“自由”这个问题上,材料二与材料一、三分别侧重什么?(4分)

结合材料回答问题。

材料一:(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911——1937)》

材料二:当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清编:《剑桥中华民国史》下卷

材料三 :100元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)结合材料一合所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况。

(2)结合材料二和所学知识,概括1927——1937年中国民族工业发展态势,并分析为什么“中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去”?

(3)1945——1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

人的尊严意味着对人本身的尊重。随着时代发展,其内涵也不断丰富:生活更加富裕、社会更加公平、人民当家作主的权利得到更有效的保障。阅读材料,回答问题。

材料一:仲尼曰:“始作俑者,其无后乎!”为其象人而用之也。(《孟子》)

朱熹注:俑,从葬木偶人也。……有面目机发(使木偶活动的机关)而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后(后代)也。(《孟子集注》)

材料二:

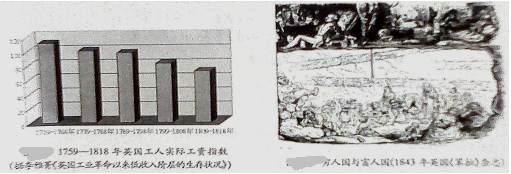

材料三:19世纪三四十年代,英国一些知识精英和第一代工厂主的后代对社会的不公正感到羞愧,对富裕国家的贫穷现象感到愤怒,希望纠正这种状态。……议会制定法律,规定工厂一切机器必须安装防护措施,确立卫生检查制度,对劳动条件定期进行检查。(据钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》等)

材料四:1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人,根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,“选举法”修订,取消了举手选举,一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改为1:1。(据张永桃《当代中国政治制度》等)

(1)根据材料一分析孔子对用“俑”随葬的态度及其理由。这反映了他的什么思想?

(2)材料二中图1,2反映了当时英国工人怎样的生存状况,揭示了什么社会问题?根据材料三,概括当时英国有识之士对上述问题的认识,并结合所学知识分析议会立法改善工人劳动条件的主要原因。

(3)根据材料四,概括人大代表选举办法的变化。这些变化对人民当家作主有何作用?纵观人大代表产生方式的演变,中国民主进程呈现出怎样的轨迹?

(4)温家宝总理说,政府应让人民生活得“更有尊严”。你对此有何看法,并用史实加以论证。

阅读材料回答下列问题。

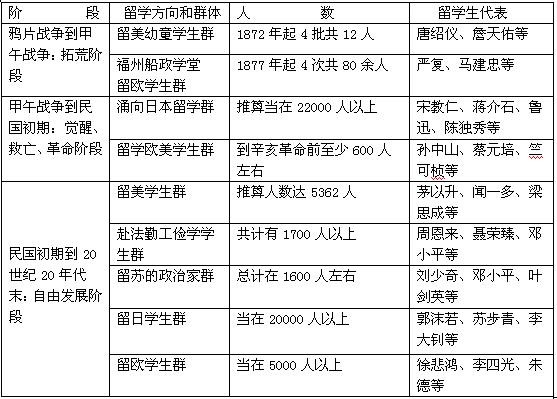

材料一: 中国近代以来留学生情况统计表

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

材料二:“……拟选聪颖幼童送赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸书,约计十余年,业成而归,使西人擅长之计,中国皆能谙悉,然后可渐图自强。……将来出洋后,肄习西学仍兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,随资高下,循序渐进,每遇房、虚、昴、星等日,正副二委员传集各童,宣讲《圣谕广训》,示以尊君亲上之义,庶不至囿于异学”。

——曾国藩《拟选聪颖子弟赴泰西各国肄业折》

材料三:美国伊里诺大学校长詹姆士在1906年给罗斯福的一份备忘录中声称:“哪一个国家能够做到教育这一代中国青年人,哪一个国家就能由于这方面所支付的努力,而在精神和商业上的影响取回最大的收获。”

1907年12月3日,美国总统罗斯福在国会正式宣布:“我国宜实力援助中国厉行教育,使此繁众之国能渐渐融洽于近世之文化。援助之法,宜将庚子赔款退赠一半,俾中国政府得遣学生来美留学。”1908年10月28日,中美两国政府草拟了派遣留美学生规程:……(学生中)应有80%学农业、机械工程、矿业、物理、化学、铁路工程、银行等,其余20%学法律、政治、财经、师范等。1909年清政府正式设立“游美学务处”,专司选考留美学生,并筹建游美肄业馆,……1911年2月,游美学务处和筹建中的游美肄业馆迁入清华园,正式将肄业馆定名为“清华学堂”。

由“退款办学”建立的清华学堂,曾被称作“赔款学校”。早年,清华学生也称清华为“国耻纪念碑”,“清华不幸而产生于国耻之下,更不幸而生长于国耻之中。……不幸之中,清华独幸而获受国耻之赐。既享特别权利,自当负特别义务。”

——《清华生于国耻:清华大学建校与美国庚子退款》

材料四:十月革命胜利后,列宁领导的苏联共产党积极支持殖民地半殖民地国家革命运动的发展,其重要的方法就是为各国培养革命干部以推动世界革命运动的开展。为此,1921年苏联政府在莫斯科成立了东方劳动者共产主义大学。这一时期,大力培养革命干部也是中国共产党国内革命斗争的需要。……从1923年3月至1924年9月,在共产国际和苏联政府协助下,在巴黎的中共旅欧支部成员先后有三批赴东方大学学习,包括邓小平、傅钟等。

——《20世纪前半期中国共产党人留学生群体研究》

请回答:

⑴ 根据材料一和所学知识,简述中国近代留学热潮形成发展的历史背景

⑵ 根据材料二、三、四,说明19世纪后半期到20世纪20年代中国留学教育在内容上有何变化?

⑶ 有学者认为近代留学教育是中西方在近代激烈碰撞的产物,反映了中国人对自己传统文化与西方文化之间巨大差距的逐步认识。请以清华学堂创建为例谈谈对这一观点的认识

江泽民指出:“一个世纪以来,中国人们在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物——孙中山、毛泽东、邓小平。”三民主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想,成为二十世纪以来中国最伟大的理论成果。

结合所学知识,回答下列问题:

(1)与旧三民主义相比,新三民主义主要“新”在哪些方面?(6分)

(2)结合史实,概述毛泽东思想在不同时期的主要成果。(6分)

(3)邓小平理论是对毛泽东思想的继承和发展,你怎样认识他们之间的“继承和发展”的关系?(8分)

近代以来,经济全球化成为世界发展的一种趋势。阅读下列材料,回答问题。

材料一 如果可以把1492年看作经济全球化的开始,那么首先是葡萄牙和西班牙开创了现代全球化;然后是大英帝国、法国等欧洲国家开始大规模向全球殖民……

————海军《火预言:2049年的世界》

材料二 在这世界里,前所未有地挤满了人——人们在巨大城市的人行道上互相推挤……在这世界里,充满了流线型汽车、有机电车和飞机;这世界受到了来自传声筒的唱声的干扰,遭到了新闻标题以及电影中的不断变化的镜头的攻击。这世界是工业文明统治的一部分,它不但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。

——《全球通史》

材料三 20世纪90年代以来,经济全球化迅速发展。针对经济全球化问题,美国前总统克林顿曾说:“如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的”。古巴前领导人卡斯特罗则认为,“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大的发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷”。

⑴ 依据材料一并结合所学知识,说明为什么“首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化”?指出1640年~1870年间英国大规模向全球殖民的政治、经济条件。

⑵依据材料二,概括归纳工业文明给人类社会带来那些变化?

⑶利用材料三中克林顿和卡斯特罗的观点,以“正确看待世界经济全球化”为主题写一段短文。

(16分)经济体制的不断创新和经济政策的不断调整,是社会经济发展的动力。阅读材料,回答问题。

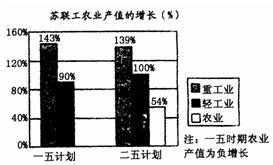

材料一 苏联史研究专家闻一在他的著作《凯歌悲壮》里,把苏俄的历史分为五个时期:凯歌年代、退却年代、剥夺年代、战争年代和战后年代。他认为1921—1927年是苏俄历史上的“退却年代”,20世纪3O年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

1934年,法国作家罗曼·罗兰到苏联访问之后写下了《莫斯科日记》,书中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。……

材料二 在某种意义上,有人说罗斯福挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,在30年代的时候出了一些毛病。他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。

——《大国崛起》解说词

材料三 温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。包括:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育、社会保障事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

——《人民日报》(2008年11月10日)

请回答:

(1)材料一中,研究专家闻一将1921—1927年称之为“退却年代”,当时苏联(俄)是如

何退却的?依据材料一中的柱状图,指出罗曼·罗兰所说苏联当时“消极的东西”的含义是什么?

(2)结合材料二和所学知识,指出当时市场经济的“毛病”是什么?“市场经济新模式”是谁开创的?有何特点

(3)根据材料三,概括中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政采取的相似做法。

(4)有人认为20世纪有两位伟大的改革家,一位是罗斯福,在一定程度上挽救了现代资本主义国家;一位是邓小平,在一定程度上挽救了现代社会主义国家。你认为两者在为“挽救”社会制度所做的努力方面有何相似之处?

阅读下列材料:

材料一 甲午战争后,通商口岸特别是内地通商口岸大量增设,为外国资本打开了倾销工业品的新市场和掠夺农产品与土特产品的新区域。轮船和铁路运输发展,形成新的交通运输网,缩短了内地农村到通商口岸的运输距离和时间,降低了运输费用。新式工业发展以及科学技术的发展,使大豆、桐油、芝麻等农产品的工业用途和销售市场扩大。

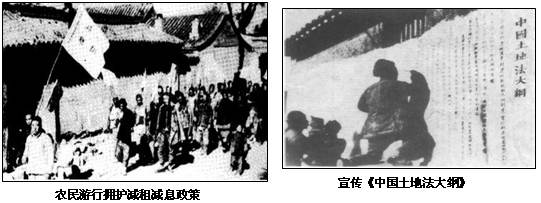

材料二 (见下图)

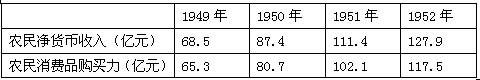

材料三 新中国建立初期农民货币收入和消费品购买力增长情况

建国初期,随着土地改革的进行,人民政府将疏通工农产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施。打开农村土特产品销路以疏通流通渠道。

同时,收集农村对工业品的需求信息,带工业品下乡,打开工业品的农村市场。由此促进了农副业的发展,城市工商业由此获得了原料和销路。这对刺激工商业恢复、增加财政收入起到了非常重要的作用。

(1)根据材料一,概括促使19世纪末中国农业生产发生变化的因素,并说明上述变化对中国社会经济产生的影响。

(2)比较材料二所反映的中国共产党实行的土地政策的异同,分析产生这种不同的主要原因。

(3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家经济建设的意义。

阅读以下材料:

材料一:北大学生许德珩晚年回忆说“大家眼巴巴地企望着巴黎和会能够给我们一个‘公理战胜’”;胡适后来也说,当年陈独秀和蔡元培这些“威尔逊主义麻醉之下的乐观者”带动“一般天真烂漫的青年学生也跟着他们渴望那奇迹的来临”。一旦坏消息传来,“这个大打击是青年人受不住的。他们的热血喷涌了”,结果是“一个壮烈的爱国运动”。梁启超次年反思道:“我们中国人一年以前期望国际联盟未免太奢了,到了如今,对于他的失望又未免太甚了。”当初“威尔逊一帮人调子唱得太高,我们听着了,以为理想的正义人到霎时可以涌现,以为国际联盟这个东西就有锄强扶弱的万能力,不独将来的和平靠他保障,便是从前的冤抑也靠他伸理。其实天下哪里有恁么速成的事”。

——罗志田《激变时代的文化与政治》

材料二:至1920年5月,梁启超作《“五四纪念日”感言》,论述一年前发生的“国史上最有价值”之运动。在他看来,“五四运动”由“局部的政治运动”扩展为“文化运动”,才是真正的价值所在。因为“为国家之保存及发展起见,一时的政治事业与永久的文化事业相较,其轻重本已悬绝”;而“非从文化方面树一健全基础,社会不能洗心革面,而无根蒂的政治运动,决然无效”。有鉴于此,梁启超于是断言:吾以为今后若愿保持增长五四之价值,宜以文化运动为主而已政治运动为辅。

——陈平原编《触摸历史——五四人物与现代中国》

材料三:自北京大学学生发生五四运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃,发抒言论。国内各界舆论,一致同倡。各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋。此种新文化运动,在我国今日,诚思想界空前之大变动。推原其始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论放大异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动。倘能继长增高,其将来收效之伟大且久远者,可无疑也。吾党欲收革命之成功,必有赖于思想之变化,兵法“攻心”,语曰“革心”,皆此之故。故此种新文化运动,实为最有价值之事。

——孙中山《与海外国民党同志书》(1920.1)

材料四:对于(五四运动期间)工人罢工,孙中山与他的助手戴季陶交换了看法。戴认为:“许多无组织、无训练,又没有准备的罢工,不但是一个极大的危险,而且对工人本身也是不利的……如果有知识、有学问的人不来研究这个问题,就思想上、知识上来领导他们,将来渐渐地趋向到不合理、不合时的一方面去,实在是危险的。”孙中山深以为然:“你这个意思很好……群众的知识是很低的,要教训群众,指导群众,或者是教训指导知识很低的人。”

——陈平原编《触摸历史——五四人物与现代中国》

回答:

(1)材料一中的“公理”指什么?结合所学知识分析五四前国内知识界期待“公理战胜强权”的背景。

(2)据材料二、三,梁启超与孙中山对五四运动的意义有何共识?结合辛亥革命失败后的事实简要分析原因。

(3)据材料三、四,孙中山在五四后思想观念有了什么变化?在此后的革命活动中有何体现?

(4)结合以上分析,五四前后中国社会的变化给我们什么启示。

【中外历史人物评说】阅读下列材料:

材料一 克伦威尔顺应士兵和广大民众的要求,把国王当作暴君、叛徒、杀人犯和国家公敌。他在审判国王的特别法庭上,竭力向摇摆不定的法官们阐明处死国王的理由……最后不顾法官们的暧昧态度,并排除来自法国、西班牙等国封建势力的干预,亲自起草对国王执行死刑的命令。

——米·阿·巴尔格《克伦威尔及其时代》

材料二 英国长老派(清教徒中的一派)代表人物巴克斯特说:“(克伦威尔)本质上是诚实的,他一生中大部分的经历是虔诚的,有良知的,但在取得荣誉和功名后他堕落了。他的宗教热情完全为野心所取代,而且随着成功逐渐发展。当他的成就击败几乎所有对手时,他为那面临着他的最大诱惑所征服,正如他征服别人一样”。

——王龙《李自成和克伦威尔的悲剧有何异同?》

材料三 虽然,天下人云者,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可?故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。语日:“盖棺论定。”吾见有盖棺后数十年、数百年而论犹未定者矣。各是其所是,非其所非,论人者将乌从而鉴之?

——梁启超《李鸿章传》

请回答:

(1)材料一中克伦威尔的主张是什么?这一主张对英国资产阶级革命产生了什么影响?

(2)材料二中克伦威尔“在取得荣誉和功名后他堕落了”指什么?结合所学知识,论证这一观点。

(3)材料三表达了作者怎样的观点?依此观点指出材料一、二对克伦威尔的评价是否矛盾?并说明影响人们对历史人物评价的因素有哪些?

政府经济职能是指政府为国家经济的发展,对社会经济生活进行管理的职能。政府的经济职能对社会的发展有着重要影响。阅读下列材料:

材料一 清朝奉行率天下农民竭力耕耘……使人力无遗而地力殆尽的政策,多次颁令实行矿禁,并用“处处皆关、则关关有税”限制商业活动。对客商资本稍多者,又行“劝借”,稍有不从,“轻则痛行笞责,重则连船拆毁……”,最终“多致卖船弃业”。

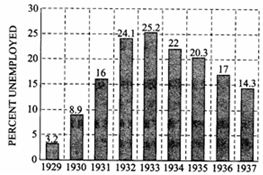

材料二 美国1929-1937年失业率变化图

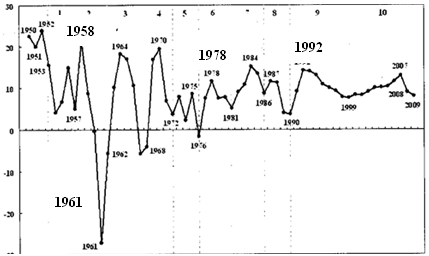

材料三 新中国成立以来我国经济增长率变化曲线图

请回答:

(1)依据材料一,归纳清政府采取的经济政策并分析其对中国社会发展的影响。(4分)

(2)依据材料二,指出美国失业率有何变化?结合所学知识分析出现上述变化的政策因素。(4分)

(3)材料三反映出新中国成立以来我国经济增长率的变化,请概括指出1958年、1978年和1992年这些峰值出现的主要因素。(4分)[来K]

(4)综合上述材料,分析政府的经济职能对社会发展的影响。(2分)

阅读下列材料:

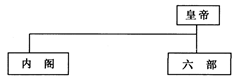

材料一 明朝中央机构示意简图

材料二 臣窃闻东西各国,皆以立宪开国会之故。国会者,君与民共议一国之政法也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,东西各国皆行此政体,故人君与千百万国民,合为一体,国安得不强?……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

材料三 今者中国以千年专制之毒不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深而去之易……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——孙中山《<民报>发刊词》

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出明朝中央机构发生的重大变化。这一变化反映了中国古代政治怎样的发展趋势?(4分)

(2)依据材料二,概括指出康有为提出了怎样的政治设想?结合所学知识说明上述观点产生的主要原因。(4分)

(3)概括材料三中孙中山的主要观点,结合材料二,比较孙中山与康有为思想主张的不同之处。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明中国社会明代以后政治思想发展演变的历史趋势。(2分)

人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,中国与世界日益连成为一体,各国之间的经济贸易来往不断扩大,日益频繁。阅读下列材料并回答问题:

材料一:黄金是一切商品中最宝贵的,黄金是财富,谁占有了黄金谁就能获得他在世界上所需要的一切……

——哥伦布

美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。

——马克思.恩格斯《共产党宣言》

材料二:有人在描述20世纪初世纪经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心的等着这些东西运到自家门口;同时如果他愿意,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆。

请回答:

(1)材料一反映了15世纪末的哪一重大事件?该事件对世界市场的形成有何影响?

(2)结合材料二和所学知识,指出19世纪末20世纪初推动世界市场最终形成的方式有哪些?

(3)结合所学的知识,列举材料二中提到的廉价和舒适的交通工具在19世纪的前期和后期各出现了哪些 ?而导致这些交通工具革新的动力发明各是什么?

?而导致这些交通工具革新的动力发明各是什么?

(4)这些变化在经济上给中国带来了何种影响?

简读下列材料,回答问题。

材料一 顾炎武是清代学术的开山之祖。……他一生激烈批评空谈心性、剿说玄理的虚芜之论,坚决反对雕琢辞章、缀辑故实的无用之学,……他主张以“修已治人之实学”,代“明心见性之空言”,强调学问不仅要修诸身心,更要达于政事。

——魏长宝《顾炎武与乾嘉学派》

材料二 考证学在清代中叶达到了顶峰,它完全主导了中国的学术界。……清代学者对丰富的中华文化遗产重新作了评估和整理,但没有建立什么新的思想成分,或者说没有创立什么重要的哲学学派。他们是中国文化的勤勉尽心的解释者和整理者,但不是创造性的建设者。

——徐中约《中国近代史》第6版

材料三 王国维在提到龚自珍、魏源所代表的学术转型时,就精辟地概括说:“龚魏二氏实际上承乾嘉专门之学,而有清初诸老经世之志”,不过,从根本上说,他们……体现了一种新的学术追求。

——《中华文明史》第四卷

材料四 泰西自十五世纪文学复兴以后,学者犹不免涉于诡辩,陷于空想。自倍根(注:弗兰西斯·培根)兴而始一矫之。有明末叶,正中国之诡辩空想之时代也。及时之亡,顾、黄、王、颜、刘诸子,倡实践实用之学。得其大者,(乾嘉)…诸君,同时蔚起,各明其一体。其时代与倍根同,其学统组织之变更,亦颇相类。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势》

材料五 李鸿章说:“今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,万国构煽,实为数千年未有之变局!”“今日喜谈洋务,乃圣之时。……公等可不喜谈,鄙人若亦不谈,天下赖何术以支持耶?中国日弱,外人日骄,此岂一人一事之咎!过此以往,能自强者尽可能自立,若不自强则事不可知。”他希望“士大夫留心经世者皆当以此为身心性命之学,庶几学者众而有一二杰出,足以强国而赡军。”

——苑书义《李鸿章传》

(1)据材料一、二、三结合所学知识,概括明末清初、清中叶、鸦片战争前后三个阶段的学术思想发展的特征,它们在思想发展上面临的共同阻力是什么?

(2)材料三中“新的学术追求”具体含义指什么?简述其背景。

(3)梁启超曾总结清朝中期的学术发展,誉之为中国的“文艺复兴时代”。据材料二、四和所学知识,对梁的观点进行评述。

(4)根据以上分析,结合材料五,说明19世纪中期以来李鸿章的思想认识有哪些新发展?从社会转型的角度看,他的思想对中国社会发展最大影响是什么

试题篮

()