文言文阅读

【甲】

子曰:"贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!"

(《雍也》)

【乙】

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知,至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享,同舍生皆被绮绣,戴珠缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(节选《送东阳马生序》)

(1)解释加点词的意思

| ①一 箪食 |

|

| ②人不 堪其忧 |

|

| ③同舍生皆 被绮绣 |

|

| ④右备容 臭 |

|

(2)翻译句子:

寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

(3)【甲】【乙】两段文字都采用对比写法,这样写的好处是什么?

(4)颜回是孔子最为得意的弟子,宋濂是元末明初文学家,他们有怎样的人生态度?从中可以得到哪些启发?

阅读下面文言文,回答问题。

[甲]蔡元定 ①八岁能诗。及长,登泰山绝顶。日惟啖 ②荠 ③。于书无不读。朱熹扣 ④其学,大惊曰:"此吾老友也,不当在弟子列。"

(节选自《夜航船》)

[乙]王公廷相 ⑤,道艺纯备 ⑥,为时名臣。余谒公私第 ⑦。公延入坐,语之曰:"昨雨后出街衢 ⑧,一舆人 ⑨蹑 ⑩新履,自灰厂历 ⑪长安街,皆择地而蹈,兢兢 ⑫恐污其履,转入京城,渐多泥泞,偶一沾濡 ⑬,更不复顾惜。居 ⑭身之道,亦犹是耳。傥 ⑮一失足,将无所不至矣。"余退而佩服公言,终身不敢忘。

(节选自《松窗梦语》)

①蔡元定:南宋律学家、理学家。朱熹弟子。②啖:吃。③荠:荠菜。④扣:探问。⑤王公廷相:王廷相,明代哲学家、文学家。官至南京兵部尚书。⑥道艺纯备:学说和才能纯正完备。⑦第:官僚和贵族的大住宅。⑧衢:四通八达的道路。⑨舆人:古代职位低微的吏卒。⑩蹑:穿(鞋)。⑪历:经过。⑫兢兢:小心谨慎的样子。⑬沾濡:浸湿。⑭居:守持。⑮傥:倘若,假如。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①日惟啖荠

②余谒公私第

③更不复顾惜

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①及长,登泰山绝顶。

②居身之道,亦犹是耳。

(3)[甲]文中,朱熹为什么说蔡元定"此吾老友也"?

(4)[乙]文中,王廷相对"我"的教导方式有什么妙处?

文言文阅读

【甲】

于是入朝见威王,曰:"臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。 今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。"

王曰:"善。"乃下令:"群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。"令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】

赵且 ①伐燕,苏代 ②为燕谓惠王 ③曰:"今者臣来,过易水, 蚌方出曝 ④ 而鹬啄其肉,蚌合而拑 ⑤其喙 ⑥.鹬曰:'今日不雨,明日不雨,即有死蚌。'蚌亦谓鹬曰:'今日不出,明日不出,即有死鹬。'两者不肯相舍,渔者得而并禽 ⑦之。今赵且伐燕,燕、赵久相支,以弊大众,臣恐强秦之为渔夫也。故愿王熟 ⑧计之也!"惠王曰"善!"乃止。

(选自《战国策》,有删改)

【注释】①且:将要。②苏代:人名。③惠王:赵惠王。他将要攻打燕国。④曝:曝晒。⑤拑:通"钳",夹住。⑥喙:鸟兽的嘴。⑦禽:通"擒",捉住。⑧熟:仔细。

(1)下列句子中"之"字的用法与例句相同的一项是

例句:燕、赵、韩、魏闻 之,皆朝于齐。

| A. |

何陋 之有? |

| B. |

吾妻 之美我者…… |

| C. |

故愿王熟计 之也! |

| D. |

臣 之客欲有求于臣。 |

(2)下列加点词语解释有误的一项是

| A.能 面刺寡人之过者 |

(当面) |

| B.臣之妻 私臣 |

(私下) |

| C.臣 恐强秦之为渔夫也 |

(担心) |

| D.明日不 雨,即有死蚌 |

(下雨) |

(3)下列对【甲】【乙】文段的理解表述不正确的一项是

| A. |

【甲】文中画线的句子朗读节奏应为:今齐/地方千里。 |

| B. |

【甲】文中的邹忌讽谏齐威王时,由生活琐事推及国家大事,注重细节和对话描写,人物形象生动。 |

| C. |

《战国策》中文章大都短小精悍,富有哲理,很多成语都出自其中。如【甲】文中的"门庭若市",【乙】文中的"鹬蚌相争,渔人得利"。 |

| D. |

【甲】【乙】两文的论证方法略有不同,【甲】文采用类比的方法论证,【乙】文采用设喻的方法论证。 |

(4)把【乙】文中的画线句翻译成现代汉语。

(5)【甲】【乙】两文讲的都是成功进谏国君的故事。结合[乙]文,请具体说明苏代向赵惠王进谏时所用的方法,并简要分析这样进谏的好处。

阅读下面的文言文,完成下列各小题。

淘渠记

[宋]席益

唐白敏中尹 ①成都,始疏环街大渠。其余小渠,本起无所考,枝分根连,同赴大渠。岁久,遂懈而壅。

大观丁亥冬,益之先人镇蜀,城中积水满道。戊子春,始讲沟洫之政,居人欣然具畚锸待其行。俗子之无识者谤于里:"只论开浚,积泥通逵 ②,可若何?"先人闻之,不为衰止。 既污泥出渠,农氓争取以粪田,道无著留。至秋雨连日,民不告病,士夫交口称叹,多向之议而谤者也。

后三十年,益忝世官 ③,以春末视事。夏暴雨,城中渠湮,无所钟泄。城外堤防亦久废,江水夜泛西门,入城中。两水合,汹涌成涛濑,居人趋高阜地。又春夏之交大疫,居人多死,众谓污秽熏蒸之咎。嗣岁春首,修戊子之令,邦人知畴昔 ④便利,无异辞。且补筑大西门外堤,引江水入城,而作三斗门以节之。旧有汙池,积水日深大,行人不戒,误蹈犯,岁有死者。凿此池,挹池之盈,以汇入大渠,筑短垣以护池岸,兹患遂弭。是岁,疫疠不作,夏秋雨过,道无涂潦,邦人滋喜。

通达沟渎,毋有障塞,此长民之所当务也。邑之有沟渠,犹人之有脉络也,一缕不通,举体皆病。 按图而治之,则纤毫无敢郁滞者矣 。益刊图以示后之君子,如有志于民意,诚欲令信,于斯图也,将有考焉。

(选自《全蜀艺文志》卷三十三,文渊阁四库全书本,有删节)

【注】①尹:治理。②通逵:通畅的道路。③世官:家族内世代担任同样的官职。④畴昔:往日。

(1)下列语句中加点词解释有误的一项是

| A.始 疏环街大渠 |

疏:疏导 |

| B.俗子之无识者 谤于里 |

谤:批评 |

| C.居人 趋高阜地 |

趋:离开 |

| D.行人不 戒 |

戒:谨慎 |

(2)将文中画线句子翻译为现代汉语。

①既污泥出渠,农氓争取以粪田,道无著留。

②按图而治之,则纤毫无敢郁滞者矣。

(3)同为"淘渠",相较文中前两位官员,席益的突出之处有哪些?请结合文章,分析作答。

阅读下面文段,完成下列各题。

【甲】

初,权谓吕蒙曰:"卿今当涂掌事,不可不学!"蒙辞以军中多务。权曰:"孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。"蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:"卿今者才略,非复吴下阿蒙!"蒙曰:"士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!"肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《孙权劝学》)

【乙】

董遇字季直,性质讷而好学。人有从学者,遇不肯教,而云:"必当先读百遍。"言:"读书百遍,其义自见。"从学者云:"苦渴无日。"遇言:"当以'三余'。"或问"三余"之意。遇言:"冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。"

(选自《三国志•王肃传》)

(1)解释下列加点字的意思。

①蒙 辞以军中多务 ;

② 及鲁肃过寻阳 ;

③即 更刮目相待 ;

④有人 从学者 。

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①卿今者才略,非复吴下阿蒙!

②读书百遍,其义自见。

(3)【甲】【乙】两文中吕蒙和从学者在学习中遇到的困难有什么相似的地方?孙权和董遇是如何解决他们学习上的困难的?

阅读文言文,回答问题。

贵州通志(节选) ①

贵州,山川形胜,则复岭密箐 ②,迅流急湍,非有平原广泽之沃衍 ③也。虽僻在西南一隅,然东楚、西滇、南粤、北蜀,不与外夷接壤,因居然腹里之地也。前代皆羁縻 ④勿绝,至明始置郡县。大约山势峭削,少平原广野之观,水流急湍,无舟楫灌注之利。师旅官吏之经费,多仰给于邻境,然大定、南笼扼云南之咽喉,铜仁、思州踞湖南之腰膂,思南,遵义为四川之辅车 ⑤,都匀、黎平处粤西 ⑥之肘腋,少有不靖 ⑦,不免有震邻之虞 ⑧,则物力虽瘠薄,而形势固居要害矣。

自有明隆庆时,易程番府为贵阳,遂为省会之首郡。南南笼,西安顺,北遵义,东连平越、都匀,地处十三郡之中。而贵山北峙,南明东环,灵秀亦甲于诸郡。

【注释】①选自《乾隆贵州通志》,志,是一种史书。②箐qìng:山间的大竹林。③衍:平坦之地。④羁縻mí:古代朝廷对地方的笼络控制。⑤辅车:辅为颊骨,车为牙床。⑥粤西:即广西。⑦靖:安宁。⑧虞:忧患。

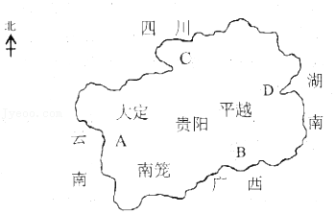

(1)选文中,大定、南笼、思州、平越均为古代地名。请根据选文内容判断,下面示意图、中ABCD四个位置,思州最可能在

注:图片仅为示意图,不是当时的实际地图。

A.A

B.B

C.C

D.D

(2)请摘录选文中概述贵州地理位置优势的两处文句。

(3)下列各组加点词的意义和用法一致的一项是

| A.则复岭密箐 |

不敢出一言以复(宋濂《送东阳马生序》) |

| B.前代皆再羁縻勿绝 |

率妻子邑人来此绝境(陶渊明《桃花源记》) |

| C.易程番府为贵阳 |

寒暑易节,始一反焉(《列子•愚公移山》) |

| D.地处十三郡之中 |

一老河兵闻之,又笑曰(纪昀《河中石兽》) |

送东阳马生序(节选)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师、名人与游, 尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也, 负箧曳屣行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

(1)解释下列加点词语在句子中的意思。

① 走送之

②礼愈 至

③ 腰白玉之环

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

②负箧曳屣行深山巨谷中。

(3)下列对文章的分析理解,不正确的一项是

| A. |

选文是一篇赠序,作者叙述自己青少年时代求学的艰难和学习的勤勉,目的是勉励马生成为德才兼备的人。 |

| B. |

虽然作者幼时"无从致书以观",但"不敢稍逾约"的守信和"弗之怠"的坚持,使他得以"遍观群书"。 |

| C. |

"立侍左右""俯身倾耳""色愈恭,礼愈至"极为传神地写出了作者对老师的恭敬和求知的恳切。 |

| D. |

作者将穿着讲究的同舍生和寒酸的自己对比,突显作者对"口体之奉不若人"的毫不在意和学习的勤奋刻苦。 |

阅读下面的文字,完成问题。

[甲]陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:"苟富贵,无相忘。"佣者笑而应曰:"若为佣耕,何富贵也?"陈涉太息曰:"嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!"

二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。 会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:"今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?"陈胜曰:"天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。"吴广以为然。

[乙]陈胜王凡 ①六月。已为王,王陈 ②。 其故人尝与佣耕者闻之之陈扣宫门曰:"吾欲见涉。"宫门令欲缚之。自辩数,乃置,不肯为通。陈王出,遮道而呼涉。陈王闻之,乃召见,载与俱归。入宫,见殿屋帷帐,客曰:"夥颐 ③!涉之为王沉沉者!"客出入愈益发舒,数言陈王故情。或说陈王曰:"客愚无知,颛 ④妄言,轻威。"陈王斩之。诸陈王故人皆自引去,由是无亲陈王者。陈王以朱房为中正,胡武为司过,主司群臣。诸将徇地,至,令之不是者,系 ⑤而罪之,以苛察为忠。其所不善者,弗下吏,辄自治之。陈王信用之。 诸将以其故不亲附,此其所以败也。

(均节选自司马迁《史记》,有删改)

[注]①凡:总共。②陈:地名。指陈县。③夥(huǒ)颐:意思是"真多呀"。④颛(zhuān);同"专"。⑤系:拘捕。

(1)对下列句中加点词的解释,不正确的一项是

| A.九百人 屯大泽乡 |

屯:停驻 |

| B. 等死,死国可乎 |

等:同样 |

| C.已为 王,王陈 |

王:称王 |

| D.客人愈益 发舒 |

发舒:放肆 |

(2)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是

A.其故人尝与佣耕者闻之/之陈/扣宫门曰

B.其故人尝与佣耕者/闻之之陈/扣宫门曰

C.其故人/尝与佣耕者闻之/之陈扣宫门曰

D.其故人尝与/佣耕者闻之/之陈扣宫门曰

(3)下列对原文有关内容的分析,不正确的一项是

A.陈胜年轻时虽"与人佣耕",但却不甘心受人奴役,有鸿鹄一般的远大志向。

B.陈胜对吴广说的一番话,是陈胜对当前形势的分析,看出他有敏锐的洞察力。

C.陈胜将来客斩杀,是因为来客多次跟别人讲陈胜的一些旧事,有损他的威严。

D.陈胜作为农民领袖,本想成就一番功业,却贪恋一时的荣华富贵而最终失败。

(4)把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①会天大雨,道不通,度已失期。

②诸将以其故不亲附,此其所以败也。

阅读诸葛亮的《诫子书》,完成各题。

夫君子之行, 静以修身,俭以养德 。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列句子中加点的词。

①非淡泊无以 明志

②险躁则不能 治性

③年与时 驰

④非学无以 广才

(2)选出加点词用法相同的一项是

A.意 与日去/呼尔而 与之

B.非志无 以成学/可 以为师矣

C. 夫君子之行/ 夫专诸之刺王僚也

D.淫慢 则不能励精/人 则无法家拂士

(3)下面句子朗读节奏划分不正确的一项是

A.非/宁静/无以/致远

B.夫/君子/之行,静以/修身

C.险躁/则/不能/治性

D.非学/无以/广才

(4)用现代汉语翻译文中画线的句子。

静以修身,俭以养德。

(5)文中有两句话常被人们用作"志当存高远"的座右铭,请写出这两句。

(6)中国人历来崇尚、重视家教,无论是诸葛亮的《诫子书》《曾国藩家书》,还是《毛泽东家书》《傅雷家书》,都体现了家教的魅力。《诫子书》是从哪两个方面进行"家教"的?

阅读下文,完成各题。

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,因蔬愈珍馐。勿营华屋,勿谋良田。

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留余地,得意不宜再往。人有喜庆,不可生妒忌心;人有祸患,不可生喜幸心。善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

﹣﹣(节选自《朱子家训》)

(1)解释下面句中加点的词。

①自 奉必须俭约

①器具 质而洁

(2)翻译下面的句子。

①半丝半缕,恒念物力维艰。

②施惠无念,受恩莫忘。

(3)文中画线句使用了怎样的说理方式,阐述了什么道理?

(4)你认为文中哪句话最具现实教育意义,请简要说明。

文天祥,字宋瑞,吉之吉水人也。年二十举进士,对策 ①集英殿。帝亲拔为第一。咸淳九年,起为湖南提刑,因见故相江万里。万里素奇天祥志节,语及国事,愀然曰:"吾老矣,观天时人事当有变。吾阅人多矣, 世道之责,其在君乎?君其勉之。"十年。改知赣州,德祐初,江上报急,诏天下勤王。天祥捧诏涕泣,发郡中豪杰,有众万人,以家赀 ②为军费。

后,天祥在燕凡三年,上 ③ 知天祥终不屈也,召入谕之曰:"汝何愿?"天祥对曰:"天祥受宋恩,为宰相,安事二姓?愿赐之一死足矣。"祥临刑殊从容,谓吏卒曰:"吾事毕矣"。南乡拜而死。数日,其妻欧阳氏,收其尸。面如生,年四十七,其衣带中有赞曰:" 孔曰成仁孟曰取义惟其义尽所以仁至 。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。"

(节选自《宋史•文天祥传》有删改)

[注]①对策:古时就政事、经义等设问,由应试者对答,自汉起作为取士考试的一种形式。②费:同"资",钱财。③上:指元世祖。

(1)用"/"给下面句子断句(限三处)。

孔 曰 成 仁 孟 曰 取 义 惟 其 义 尽 所 以 仁 至。

(2)解释下面加点词语意思。

①万里 素奇天祥志节

②天祥在燕 凡三年

③ 安事二姓

④南 乡拜而死

(3)用现代汉语翻译下面句子。

世道之责,其在君乎?君其勉之。

(4)下列有关古代文化常识表述不正确的一项是

A.名与字是不同的,古人一出生就起名,成年后才有字,字往往是名的解释和补充。

B.进士,是古代科举殿试及第者之称,其中一甲三名依次是状元、探花、榜眼。

C."咸淳九年"是年号纪年法,《核舟记》中的"天启壬戌"是年号干支兼用法。

D.勤王,为王事尽力,指起兵救援王朝。"诏天下勤王"意为下诏书要天下起兵救援。

(5)结合文章内容,说说文天祥具有哪些高贵的品质。

读下面的文言文,完成问题。

饮泉亭记

[明]刘基

昔司马氏有廉臣焉,日吴君隐之,出刺广州,过贪泉而饮之,赋诗曰:"古人云此水,一歃杯千金。试使夷齐饮,终当不易心。"其后,隐之卒以廉终其身,而后世之称廉者,亦必曰"吴刺史"焉。有元宪副吴君为广西时,名其亭曰"饮泉",慕刺史也,而宪副之廉,卒与刺史相先后。

至正十四年,宪副之孙以时,以故征士京兆杜君伯原所书"饮泉亭"三字,征予言。予旧见昔人论刺史饮泉事, 或病其为矫心,甚不以为然。夫君子以身立教,有可以植正道,遏邪说,正人心,扬公论,皆当见而为之,又何可病而讥之哉?

人命之修短系乎天,不可以力争也,而行事之否臧由乎已,人心之贪与廉,自我作之,岂外物所能易哉?向使有泉焉,日饮之者死,我乃奋其不畏之气,冒而饮之,死非我能夺也,而容有死之理而强饮焉,是矫也,是无益而沽名也,则君子病而不为之矣。大丈夫之心,仁以充之,礼以立之, 驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。夫岂一勺之水所能幻移哉?

人之好利与好名,皆蛊于物者也,有一焉,则其守不固,而物得以移之矣。若刺史,吾知其决非矫以沽名者也,惟其知道,明而自信,笃也,故饮之以示人,使人知贪廉之由乎内,而不假乎外,使外好名而内贪浊者,不得以藉口而分其罪。夫是之谓植正道,遏邪说,正人心,扬公论,真足以启愚而立懦,其功不在伯夷、叔齐下矣。

(1)下列关于加点文言实词的解释,不正确的一项是

| A. 出刺广州 |

出:出任 |

| B.终当不 易心 |

易:容易 |

| C. 遏邪说 |

遏:遏制 |

| D.人命之 修短系乎天 |

修:长 |

(2)下列关于加点文言虚词的理解,不正确的一项是

| A.昔司马氏有廉臣 焉 |

焉:兼词,"于是"。 |

| B.夫君子 以身立教 |

以:介词,用。 |

| C.大丈夫之心 |

之:助词,的。 |

| D.不得以藉口 而分其罪 |

而:连词,来。 |

(3)把下列两个文言句子翻译成白话文。

①或病其为矫心,甚不以为然。

②驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。

【甲】先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,狠自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(选自教材《出师表》)

【乙】六年春,扬声由斜谷道取眉 ①,使赵云、邓芝为疑军,据箕谷,魏大将军曹真举众拒之。亮身率诸军攻祁山,戎陈整齐,赏罚肃而号令长明,南安、天水、永安三郡叛魏应亮,关中响震。魏明帝西镇长安,命张郃拒亮,亮使马谡督诸军在前,与郃战于街亭。谡违亮节度,举动失宜,大为张郃所破。亮拔西县千余家,还于汉中,戮谡以谢众。上疏曰:"臣以弱才,叨窃非据,亲秉旄钺 ②以历三军,不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失,咎皆在臣授任无方。臣明不知人,恤事多暗,《春秋》责帅,臣职是当。请自贬三等,以督厥咎。"于是以亮为右将军,行丞相事,所总统 ③如前。

(选自《三国志•蜀书•诸葛亮传》)

【注释】①眉:眉县,今陕西省境内。②旄钺(máo yuè):白旅和黄钱,借指军权。③总统:总聚统理。

(1)下列加点词解释不符合语境的一项是

A.诚宜 开张圣听(开张:扩大)

B.先帝不以臣 卑鄙(卑鄙:社会地位低微,见识短浅)

C.魏大将军曹真 举众拒之(举:全)

D.戮谡以 谢众(谢:认错,谢罪)

(2)下列句子断句不准确的一项是

A.今/天下/三分,益州/疲弊,此诚危急/存亡之秋也

B.苟全性命/于乱世,不求闻达/于诸侯

C.亮身率诸军/攻祁山,戎陈/整齐,赏罚肃/而号令长明

D.于是/以亮为右将军,行/丞相事

(3)下列说法有误的一项是

A.诸葛亮开篇写"先帝创业未半而中道崩殂""此诚危急存亡之秋也",不仅表明自己因蜀汉政权岌岌可危而心忧如焚,更是为了警醒后主刘禅,希望他足够重视当前的危困形势,励精图治,力挽狂澜。这为下文劝谏作铺垫。

B.诸葛亮自述身世,回顾三顾茅庐至临危受命以来与先帝共同创业的历程,表明自己淡泊的志趣,对先帝的无限感激,对刘氏父子的赤胆忠心,以此打消后主的疑虑。

C.街亭失守,诸葛亮"戮谡"的主要原因是马谡纸上谈兵,无真才实学;"自贬三等"是因为自己作为主帅指挥不当,应承担主要责任。

D.诸葛亮在《出师表》中隐含着多种感情,既有尽托孤之任的忠贞之情,又有念后主孱弱的忧国之心,还有感创业维艰的伤时之叹等。

(4)翻译下列句子。

①由是感激,遂许先帝以驱驰。

②谡违亮节度,举动失宜,大为张郃所破。

(5)探究回答。

诸葛亮在我国是家喻户晓的人物,请结合有关他的传说、故事、俗语等,以《千秋诸葛我评说》为题写一段文字。(要求:语言优美,点评到位,100字左右)

千秋诸葛我评说

________________________________________________________________________________________

【古文阅读】

【甲】

景春曰:"公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。"

孟子曰:"是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:'往之女家,必敬必戒,无违夫子!'以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。"

(选自《孟子•滕文公下》)

【乙】

齐大饥,黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙 ①袂 ②辑屦 ③,贸贸然 ④来。黔敖左奉食,右执饮,曰:"嗟!来食。"扬其目而视之,曰:"予唯不食嗟来之食,以至于斯也。"从而谢焉。终不食而死。

【注释】①蒙:掩蔽。②袂(mèi):衣袖,袖子。③辑屦(jí jù):趿(tā)拉着鞋。④贸贸然:眼睛昏花的样子。

(选自《礼记•檀公》)

(1)解释下列句中加点的词语。

①张仪岂不诚大丈夫哉

②黔敖左奉食,右执饮

(2)请用现代汉语翻译下列句子。

①行天下之大道。

②予唯不食嗟来之食,以至于斯也。

(3)【乙】文中的事例能否作为【甲】文"贫贱不能移"的事实论据?请结合选文内容说明理由。

阅读下面文言文,完成各题。

【甲】

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《大道之行也》)

【乙】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:"不足为外人道也。"

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(《桃花源记》)

(1)解释下列句中加点的词。

| ①选贤 与能 |

|

| ②不独 子其子 |

|

| ③屋舍 俨然 |

|

| ④ 寻病终 |

|

(2)翻译下面的句子。

①货恶其弃于地也,不必藏于己。

②乃不知有汉,无论魏晋。

(3)【甲】文构想的大同社会理想包含哪些方面?请用自己的话简要概述。

(4)渔人"一一为具言所闻",桃源人听了之后为什么"皆叹惋"?

(5)【乙】文的"世外桃源"与[甲]文的"大同"社会有什么关联之处?两文各自侧重于哪种表达方式?

试题篮

()