阅读下列材料。

材料一:唐昭宗天佑元年(904年)杨行密的军队围攻豫章,部将郑璠(以所部发机飞火,烧龙沙门,带领壮士突火先登入城,焦灼被体)。

——《九国志·郑璠传》

海商之舰,大小不等,大者五千斛(计量单位),可载五六百人,中等二千斛至一千斛,亦可载二三百人,余者谓之钻风,大小八槽或六槽,每船可载百余人,风雨晦瞑时,惟凭针盘而行。

——南宋《梦梁录》

材料二:17世纪末,英国科学家牛顿在认真研究伽利略自由落体定律的基础上,得出惯性定律和加速度定律,后来又总结出作用力和反作用力定律。1905年爱因斯发表《论动体的电动力学》创立了狭义相对论,1916年爱因斯坦又把狭义相对论推广到加速运动的参考系中,建立了广义相对论。1923年,法国物理学家德布罗意物质波论,认为微观粒子也具有波动性。

材料三:西方神学认为:各种生物是按上帝的旨意和计划创造出来的,创造出来后就永恒不变。19世纪初期法国生物学家拉马克提出生物是由低级向高级进化的观点。1859年,达尔文《物种起源》出版。他用大量事实论证了自然界各种生物的物种是不断进化的,是不断从低级向高级发展的。自然界进化的规则是物竟天择,适者生存。

材料四:随着互联网的壮大,一个新的虚拟世界正在诞生。……由于很大一部分社会活动都将可以在网上开展,因此,人们的交往方式将发生质的变化。“秀才不出屋,能知天下事”在网络时代完全成为现实。……在网上,每一个网民是充分自主、充分平等的。这里没有主流意识形态,只有完全独创性的个人。

——吴国盛《科学的历程》

请回答:

(1)概括材料一所反映的中国古代科技成就的具体史实?结合所学知识说明这些科技成就传到欧洲产生的影响?

(2)据材料二结合所学知识概括近代物理学取得的成就?并归纳分析人类对时空认识不断深化的表现?

(3)据材料三概括生物学经历了怎样的演变?结合所学知识,分析这种演变产生的影响?

(4)概括指出材料四所述的互联网的积极作用。(不得照抄原文)

近年来,以历史为题材的影视剧持续热播。下列剧情基本符合历史的是( )

| A.《隋唐英雄传》中隋灭陈之战炮声雷动 |

| B.《大宋提刑官》中内阁大学士位高权重 |

| C.《开创盛世》中突厥兵犯唐朝边境 |

| D.《孔子》中孔子将《诗经》整理到纸上 |

历史上东、西方社会的交流是双向的,在相互对视中加速了文明的融合与冲突既有“东学西传”,也有“西学东渐”。阅读材料,回答问题。

材料一:火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料二:孟德斯鸠、卢梭則指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

――庞忠甲《论儒学的国际影响》

材料三:任何一种文明的发展都不是孤立的,而是在和其他文明对立统一、冲突交融中展开的。各种各样的文明在历史上兴起衰落,离散聚合,消失或成长在时间的长河之中。自我封闭,对其他文明采取排斥对立态度的民族,迟早要葬身在时间的大漠之中。只有那些开放的、善于从其他文明中吸取营养的民族,才有长久旺盛的生命力。

——摘自王天玺《多极世界和为贵——兼评亨廷顿“文明冲突论”》

(1)指出材料一中提到的三大发明广泛应用于哪一时期?概括三大发明传入欧洲的影响。

(2)根据材料二概括孟德斯鸠等思想家对中国文化的看法,并结合所学知识分析其对看法出现的目的。

(3)根据材料三概括作者的观点,结合所学知识,举例说明近代中国是如何从西方文明中吸取营养,显示出旺盛的生命力的。

下列的著作的先后顺序是( )

①《梦梁录》 ②《武经总要》 ③《日知录》 ④《考工记》 ⑤《说文解字》

| A.④⑤②①③ | B.④①⑤②③ | C.⑤①②④③ | D.⑤④①②③ |

中西两大文化交流的历史渊源流泛,广绰庞繁,其中有亲和、有碰撞、更有交汇与融合。两大文化体系也在这亦抑亦蓄、共拒共融中伴随着东西方两大文化共同走向鼎盛。阅读下列材料,回答问题。

材料一 16世纪以前中西文化交流以“东学西传”为主。起始于西汉,中国文化 传到西方去的主要是物态文化(包括科技和艺术成果);从16世纪开始,在近现代的中西文化交流中,西方文化占据了主导地位,并由此产生了数百年的“西学 东渐”现象。在“西学东渐”时期,中西文化交流无论在规模上,还是在深度、广度上都大大的超过了前一个时期。

——材料综合自李翠玉《中西文明交流的历史考察》

材料二 19世纪至20世纪西方人眼中中国的人与事,从生活方式、风俗习惯和社会状况上来说,那些陋习、弊端、问题与症结首先吸引住了西方中心主义者或西方殖民主义者的目光,引发了其浓厚的兴趣,并为其贬抑、丑化中国及中国人,为其"奴化中国"论调寻找所谓的客观依据。他们沿续了十八世纪时那些关于中国认识上的否定式,把中国看成静止停滞、僵化保守和日益腐朽堕落的国家。

——李朝全《西方妖魔化中国的历史》

材料三 但我看,经济的全球化必将增进不同文化特性中的共同性,因此二十一世纪不会是东方文明的复合,而将是东方文明与西方文明重新整合的世纪。

——罗荣渠《现代化新论》

(1)据材料一并结合所学知识,概述 “东学西渐”的途径、主要特点。从文化发展的角度分析“西学东渐”出现的原因。

(2)据材料二,指出19世纪欧洲人对中国的看法,结合所 学知识简要分析这一时期欧洲人的中国观形成的原因。

(3)材料三中体现了怎样的史观?你如何理解材料中的观点?

(4)和平与暴力是文化交流的基本形式。有人认为“文化交流中和平比暴力好”,也有人认为“暴力比和平来得快”。请依据所学做出评价。

材料一 从晚明时期到清朝中期,约有500名耶稣会士来华,中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、几何等西方文明,这为中国提供了使其自身现代化的机会。但这一缕微弱之光只在一小部分较进步的中国士大夫中隐约闪亮,中国的士大夫总体上对自己的文化遗产自负非凡,以至不承认需要吸收外来学识。与此同时,传教士也将汉学传回了欧洲,利玛窦翻译的《孔子四书》于1687年在巴黎出版,1682年耶稣会士向教皇呈现了400多部中国典籍译本。欧洲第一次领略了中国文化的博大精深,一些大思想家如歌德、伏尔泰、亚当·斯密等成为中华文明的崇拜者。欧洲上空弥漫着进步的气息。

——徐中约《中国近代史》

材料二 西方思想的涌入,始于鸦片战争前对圣经和宗教小册子的翻译。1861-1895年间,译著范围扩展到外交、军事、自然科学和技术方面,其中应用科学占40%,自然科学占30%。这段时期,从英美国家翻译来的著作占全部的85%。1895年后,对西方作品的翻译不仅局限于军事和技术方面,还包括政治体制、经济体制、社会结构、科学和哲学思想等方面。1902-1904年的全部译著中,社会科学占25.5%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占10.5%,哲学和文学占11.3%,其中译著来自日本的占62.2%。

——徐中约《中国近代史》

据材料,回答问题:

(1)根据材料一,指出在中外文化交流碰撞中,中国和西方的态度分别是什么?指出它们各自产生的影响。

(2)根据材料二概括近代中国译著外国作品的变化趋势,并结合时代背景分析原因。

(3)结合上述材料,你认为哪些因素会推动中外文化交流。

阅读下列材料:

材料一 正是中国古代文明,即那些传教士花费毕生精力,在努力教化中国人的过程中传播过去的文明,曾经成为打碎欧洲中世纪文明的有力武器。

——辜鸿铭《中国人的精神》

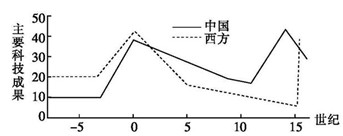

材料二 下图为中国、西方古代科技成果比较

农业的产生,为人类文明的进步奠定了基础。我国是世界农业起源地之一,古代中国以农业立国,农耕文明长期居于世界先进水平,精耕细作是我国农业经济的一个基本特征。14世纪后,西方工商业得到了很大的发展,资本主义萌芽出现并不断得到发展……随着文艺复兴的深入发展,人们对自然现象的认识也产生了革命性的变化。面向世界,注重实践的精神,激励人们以科学的态度和全新的思想方式探索和解释自然现象。生产经验的积累,技术能力的提高,也为科学研究创造了条件。近代自然科学兴起。

——吴于廑、齐世荣《世界通史》

材料三 在17、18世纪,中国人在欧洲人心目中,是天才的民族,是伟大的民族,是有高度文明的民族。但殖民主义者侵入中国以后,中国的许多弱点都暴露出来了。首先是中国因为不强,在信奉优胜劣败的欧洲人眼中,中国不行了……久而久之,欧洲人忘记了他们曾经有一段崇拜中国文化的历史. 而我们中国人也忘记了自己过去在欧洲人心目中的地位。

——季羡林为《中国纪行》所作的序言

请回答:

(1)依据材料一及所学知识,结合史实说明中国古代文明“曾经成为打碎欧洲中世纪文明的有力武器”。(8分)

(2)依据材料二指出中国在世界科技发展史上地位的变化,依据下面的材料简要说明原因。

(3)材料三说“殖民主义者侵入中国以后,中国的许多弱点都暴露出来了。”依据材料及所学知识,说明“中国的许多弱点”造成中国国力不强的具体原因有哪些? (6分)

(13分) 宋朝的物质文明和精神文明发展到很高的程度。

材料一

|

|

|

|

| 材料二 念奴娇·赤壁怀古 苏轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰…… |

|

经过朱熹的构建,一个庞大的以人的伦常秩序为本体的儒学体系得以建立。佛、道两教关于个体修炼与宇宙论、认识论的思想精粹被广为摄取入内。 (何国松《中国文化简史》) |

请回答:

(1)依据两组材料,概括宋代出现的文化现象。(6分)

(2)结合所学,分析宋代出现这些文化现象的原因。(4分)

(3)结合所学,分析上述文化现象产生的影响。(3分)

我国古代历法成果丰硕,阅读下列图表,可以看出( )

| 时期 |

夏朝 |

商朝 |

… |

汉朝 |

唐朝 |

宋朝 |

元朝 |

… |

| 制定的历法 |

夏小正 |

殷历 |

… |

太初历 |

大衍历 |

十二气历 |

授时历 |

… |

A.我国古代历法越来越精确

B.我国古代重视“天人合一”

C.制订历法是巩固国家统一的需要

D.历法频繁制订是政治动荡的表现

古代和近代史上世界的“中心”曾经出现多次转移,阅读下列材料回答问题。

材料一 从公元1世纪到公元15世纪,中国是世界科技发明的中心,产生了四大发明。中国是世界潮流的中心。

材料二 欧洲出现了人类历史上第一次思想解放运动——文艺复兴,把人从神权下解放出来。这是了不起的思想解放,人类的发明创造得以极大地向前推进。然后是启蒙运动,把人从封建王朝中解放出来。这两大思想解放运动是工业革命的基础,工业化成了世界的中心。而这时中国被边缘化了,大大地落后了。

——以上材料均摘编自《世界变了,“合作共赢”是中国外交核心》

(1)据材料一并联系所学知识,从政治、经济、科技等方面指出当时中国成为世界潮流中心的主要因素?

(2)据材料二并结合所学知识,分析文艺复兴与启蒙运动是如何使欧洲成为世界中心的?

改进造纸术之后,纸一直是人类交流的最有效的工具之一,更是所有科学和文化进步的基石。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“盖世有质文,则治有损益;故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策……揽之则舒,舍之则卷;可屈可伸,能幽能显。若乃六亲乖方,离群索居……援笔飞书。写情于万里,精思于一隅。”

——晋书五十一卷《纸赋》

材料二:造纸术西传过程一览表

| 时间 |

重大事件 |

时间 |

重大事件 |

| 793年 |

大马士革开办了造纸厂 |

1348年 |

法国建立造纸场 |

| 900年 |

造纸术传入埃及 |

1405年 |

由法国传入比利时 |

| 1150年 |

阿拉伯人渡过地中海,在西班牙的沙提瓦城建起了一座造纸厂 |

1494年 |

传入英国 |

| 1189年 |

由西班牙传入法国的耶洛城 |

1567年 |

传入俄国 |

| 1276年 |

阿拉伯人通过地中海,经西西里岛在意大利建立了造纸厂 |

1694年 |

由荷兰传入美国 |

——根据王连科的《造纸术从中国走向世界》编制

材料三:18世纪之后,欧洲各国的纸张生产,逐步从手工劳动方式向机械操作过渡,改进了工艺,提高了效率和质量,翻开了造纸工业新的一章。……(但是我国在纸发明以后)1700年内一直停留在手工造纸阶段,直到1881年(清光绪七年)在上海成立了由美商出面经营的华章造纸厂,中国才有了第一家机器造纸厂。

——王连科《造纸术从中国走向世界》

请回答:

(1)材料一中“作契以代绳”、“造纸以当策”各指什么?请指出材料二中一处明显的史实错误并说明理由。结合所学知识概括造纸术对欧洲历史发展的推动作用。(4分)

(2)根据材料三并结合所学知识简要分析18世纪之后欧洲“翻开造纸工业新的一章”而中国却长期“停留在手工造纸阶段”的原因。(8分)

【历史上重大改革回眸】

材料一:1872年,新政府宣布停止使用以月亮运行为基础的历法(太阴历),而同西洋各国一样,明确实行以太阳的运行为基础的太阳历。而且确定一天为24小时,一周为7天,将此作为全国的共同时间。于是,人们生活所依据的历法和时间的划分发生了很大的变化。 此前,普通民众一年中的重大节日(如3月3日,5月5日,7月7日等),都是从中国传入的。政府改以天皇和皇室的活动为中心,规定新的节日,要求民众届时庆祝。如神武天皇即位日(神话传说中的第一位天皇),天皇的生日等。但是,由于旧历法及基于旧历法的各种节日活动同农业生产及习俗密切关联,所以在有些地域仍然长时间地延续着。 xx§——《东亚三国的近现代史》

材料二:夏朝历法《夏小正》载有一年中各月份的物候、天象和农事情况。战国《甘石星经》是世界上现存最古老的星表。唐朝《大衍历》比较准确地反映了太阳的运行规律,系统周密。元朝《授时历》取“敬民授时”之意,定回归年长度为365.2425日,这与地球绕太阳一周的时间相差无几。

——编自新浪网

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括明治维新时期日本历法改革和中国古代历法发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明治维新时期日本历法改革与中国古代历法发展在原因上有何主要异同。(7分)

阅读下列材料:

材料一 外国用火药造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医疾,中国却拿来当饭吃。

——鲁迅《电的利弊》

材料二 欧洲文艺复兴初期四种伟大发明的传入,对现代世界的形成,曾起重大的作用。造纸术和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。火药的发明,消除了封建制度,创立了国民军制。指南针的发明导致了发现美洲,因而使全世界,而不是欧洲成为历史的舞台。

请回答:

(1)依据材料指出四大发明在中国和西方发挥作用的不同之处。

(2)分析形成不同之处的原因。

(3)依据所学知识分析指出四大发明对中国的积极影响。

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 东汉时期医学家张仲景研究医学,旨在“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”,在于“爱人知物”“爱躬知己”。唐朝时期的医学家孙思邈也在所著《备急千金要方》“本序”中指出:“君亲有疾不能疗之者,非忠孝也。”……那些出于国计民生需要的科学研究,同样也是出于“仁”“孝”之德。

材料二 《黄帝内经》重视人体内部五脏六腑、十二经络、奇经八脉以及气血、津液的有机联系,把人的身体看成一个整体。在对病源的诊断方面,它不仅注意身体内部机能的变化,还强调自然界的风、寒、署、湿、燥、火等反常现象对疾病的影响。它还吸收了阴阳五行学说中所包含的合理内核,强调阴阳的相互依存、相互对立,互为根本,此消彼长关系,认为施治的终极目的就是达到阴阳关系的协调平衡。

例如建筑,(中国)古人不仅看重建筑物本身的结构、 比例、 布局, 还特别看重它的坐落方位、 四周的山水风景等外部环境的配合,有着一门独特的卜宅学问——风水学。

在古代,由于生产力比较低下,人们的认识能力存在着较大的局限性,分不清科学与迷信的界限,因而科学与迷信常常成为混血儿。某些迷信观念在今天看来荒唐可笑,但客观上却曾对科学的发展起过积极推动作用。

(1)根据材料一回答,张仲景和孙思邈研究医学的动机是什么?如何理解材料一中的最后一句话的意思?材料一揭示了中国古代科技研究有什么特征?

(2)根据材料二,指出中国古代的科技研究有何特点?

材料一黄宗羲在《明夷待访录》中,提出了相当接近民主制度的设计,以为君民之间,不是主从尊卑,政府是为民而设。地方发展,犹如诸侯,有相当的自主权。学校是议政的场合,其所议定,由地方长吏付之实行。这一构思,俨然是代议制,而且是地方自治的民主政治!

……

李时珍的本草之学,谨言踏实,近于现代实证的方法。徐霞客的地理之学,全由亲身旅行各处,乃实际观察之后的记录。……又如宋应星的《天工开物》、茅元仪的《武备志》、徐光启的《农政全书》,都有工艺器械的制作过程,并有实绘的图样。凡此均是从理性发为科技的产品。

——许倬云《历史大脉络》

(1)根据材料一,概括明清之际中国思想发展和科技成就的时代特色。

材料二 文艺复兴的时代精神表现为复兴古代与热爱自然界和生活,认为科学对人们的生活是有用的,这是人文主义者的积极生活态度的反映。比如当时的解剖学和植物学的突飞猛进,绘画、音乐以及诗歌等都在用自己的“浪漫”方式解放人类的思想。在复古与创新的大潮中,艺术与科学在以各自的方式表达着对自然界的热爱。近代科学一定程度上正是在这种复兴古代和热爱自然的双重作用下发现了世界与人。

——以上材料均摘编自王荣江《西方科学与人文精神发展的历史关系及其启示》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括文艺复兴与近代科学的共同之处。并分析文艺复兴前后科学发展的原因。

试题篮

()