从19世纪后期到20世纪初期现代化历史来看,实际历史上呈现出的,是不同时期的中国人……通过自觉或不自觉的试错的方式,来试图接近这一历史性目标。“试图接近这一历史性目标”的方式有

①民族资本主义的发展②维新变法③辛亥革命④新中国成立

| A.②③ | B.①②③ |

| C.①②④ | D.①②③④ |

史学家亨廷顿把人类文明的交流划分为三个时期:1500年以前称之为遭遇时期;1500年至19世纪末称之为冲击期;19世纪末到20世纪初则是相互作用时期。其中第二个时期,西方工业文明对农业文明形成巨大冲击的表现有

①经济掠夺和商品输出,破坏了东方传统经济结构

②发动侵略战争,破坏了东方国家主权和领土完整

③民主思想的传播,冲突了东方传统思想观念

④东方物产的引进,丰富了欧美居民的日常生活

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①③④ |

获取和解读信息、论证和探讨问题、描述和阐释事物是历史学习的重要组成部分。阅读材料并结合所学知识,回答问题。

一、提取信息

表:《晚清政府进出口贸易额》(单位:两白银)

| 年代 |

进口 |

出口 |

| 1885 |

88,200,018 |

65,005,711 |

| 1895 |

171,696,715 |

143,293,211 |

| 1905 |

447,100,082 |

227,888,197 |

| 1911 |

471,503,943 |

377,338,166 |

(1)从表中可以获取哪些信息?

二、论证观点

怎样在历史中间,在国家衰落的时候,发现一些非常可贵的因素,特别是一些先驱者带智慧性的见解,这是非常重要的。“师夷长技以制夷”很重要,因为本来认为中国是天下第一,老是天下第一,天下就是中国,中国就是天下,那时候中国没有世界的概念,中国也不知道自己有多大,认为自己是一个中心,周边都是自己的属国。但是魏源能够看出中国已经不行了,要“师夷”,这个口号的提出就代表着一种叛逆性。

——《复兴之路》

(2)根据材料并结合所学知识,分析鸦片战争后中国思想界出现变化的原因,并论证“‘师夷’,这个口号的提出就代表着一种叛逆性”这一观点。

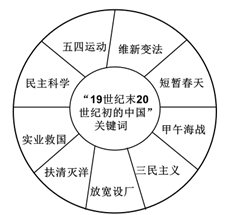

三、阐释事物 图:“19世纪末20世纪初的中国”关键词

(3)试从图13中任选出三个关键词,提炼一个主题,并运用这三个关键词对该主题进行简要阐释。

要求:主题立意明确;关键词选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合。

示例:关键词:短暂春天、维新变法、民主科学

主题:近代化进程加快

阐释:经济上,19世纪末民族工业初步发展,20世纪初出现短暂春天,经济工业化进程加快。政治上,19世纪末维新派发起戊戌变法,主张君主立宪。思想上,19世纪末20世纪初,近代向西方学习经历了仿行制度到提倡思想解放的渐进历程,促进近代中国人思想的不断解放。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 魏源提出:“善师四夷者,能制四夷;不善师外夷者, ……窃其所长,夺其所恃”。他又强调“势变道不变”,“乾尊坤卑,天地定位……是以君令臣必共,父命子必宗,夫唱妇必从”……后来为洋务派所承接,发展为“中学为体,西学为用”。……如十九世纪七十年代早期资产阶级改良派思想家王韬说“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然师长一说,实倡先声”。

——曾乐山《中西文化和哲学争论史》

材料二 我们必须承认我们自己百事不如人。不但物质机械上不如人,不但政治制度不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。

——胡适《介绍我自己的思想》

材料三 中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……决不能生吞活剥地毫无批判地吸收。……中国的长期封建社会中,创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程,剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件。

——毛泽东《新民主主义论》

(1)据材料一指出魏源在中西文化关系问题上的主要观点。王韬评论他“实倡先声”的含义是什么?

(2)据材料二归纳胡适的主要观点。这一思想观点形成的原因是什么?

(3)毛泽东对外来文化的观点是什么?(2分)运用这一观点,他在20世纪20年代创造性地提出了什么新的革命理论?

(4)综合上述材料,指出近代史上中国知识分子对西方文化看法的发展趋势。

(24分)阅读材料,回答问题。

材料一 明末清初,天主教耶稣会士来华传教。在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,还介绍了某些科学知识。面对西学的冲击,中国开明的知识分子才真正意识到,原来自己的国家,自己的文明,并不是这世间唯一先进优越的,这些耶稣会士“货真价实的代表了欧洲的智慧,迫使他们的东道主承认在自己的文明之外,还存在有一种假如不相等,但也是可以钦佩的文明。”

然而,传教士们在传教之时,只是把学术作为一种笼络人心的工具,在传播时也加以保留。因此,这种中西文化的交流在当时的实际效果是很有限的。从利玛窦为代表的西方传教士的角度来看,他们的最初目的,是在中国传播天主教。但是他们很快发现,僧侣在中国的地位并不怎么高,至少不如他们在欧洲的时候一般德高望重受人敬重。而中国人,已经在“天朝上国”的繁荣强大之下受用了几千年,对一切的外来文明都似乎不屑一顾。而当时中国的专制主义中央集权也走向空前的强化。正统儒家文化需要对中国社会保持一种极为严格的思想控制。经历数千年的发展,儒家文化在中国已经形成了一套严密的理论体系,绝不容许任何其他宗教在此完整体系上打开哪怕是一个缺口。

材料二 鸦片战争后,西学东渐出现了又一次高潮,并对中国社会产生了实质性的影响。下图反映了近代中国的新变化。

请回答:

(1)据材料一和所学知识,概括早期西学东渐对中国产生的影响。并分析其在当时的中国没有产生实际效用的原因。(12分)

(2)据材料二和所学知识,概括鸦片战争后西学东渐给中国带来的实质性变化,并说明变化的特点。(12分)

阅读材料,完成下列要求。

材料

科学、民主、法制、自由、人权,并非资本主义所独有,而是人类在漫长的历史进程中共同追求的价值观和共同创造的文明成果。只是在不同的历史阶段、不同的国家,它的实现形式和途径各不相同,没有统一的模式,这种世界文明的多样性是不以人们主观意志为转移的客观存在。正是这种多样文化的并存、交汇和融合,促进了人类的进步。要承认世界文化的多样性,不同文化之间不应该互相歧视、敌视、排斥,而应该相互尊重、相互学习、取长补短,共同形成和谐多彩的人类文化。

——温家宝:《关于社会主义初级阶段的历史任务和我国对外政策的几个问题》

请回答:

(1)分析法国启蒙运动高举科学、民主、法制、自由、人权的旗帜的原因。

(2)简述这些价值观对近代前期的中国产生的影响。

【中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题。

材料一 张之洞认为:要通过教育培养忠诚的国民,以实现清王朝的自强和求富。张之洞笃守纲常之礼节,认为“少年女子断不宜令其结队入学,游行街市,且不宜多读西书,误学外国习俗,致开自行择偶之渐,长蔑视父母夫婿之风”。关于学校教育系统以外的其它教育方式,张之洞认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外,只有阅报等教育方式可惠及社会上其它的人。

——摘编自谢放《张之洞传》

材料二 梁启超提出:“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。”由于受到西方自由、平等、博爱等思想的影响,梁启超提倡女子教育,他认为:“天下积弱之本,则必自妇人不学始。男女平权,美国斯盛;女学布濩,日本以强;兴国智民,靡不始此。”梁启超认为教育对象是国民,教育途径应多样化:利用办报,向导国民;以演说为事,鼓铸民德民智;以著书立言,宣传新思想;组织学会,举荐贤才,将社会教育融于国民教育之中。

——摘编自解玺璋《梁启超传》

(1)根据材料一、二,指出张之洞和梁启超教育思想的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析张之洞和梁启超教育思想差异的原因。

【近代社会的民主思想与实践】

材料一 中国传统政治文化中有“民本”而无“民主”的思想元素。“民主”作为现代文明的一种具有普遍性的原则,是从西方输入的。中国人接受和传播“民主”,最初也是把它说成与“三代法度”相符,与“君主”掺和在一起,视为“君民共主”甚至“为民做主”。

——摘自马克壵主编《世界文明史》(下)

材料二 孙中山在广州,曾系统地演绎了他的理想:中国应有一个民治、民有、民享的国家,而其政府则在三权鼎立的模式外,还有两个独立的权力——继承中国文官传统的监督权(御史纠弹)与人事权(考试与督责)。

——摘自许倬云《历史大脉络》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时中国人对民主的认识及其成因。

(2)材料二孙中山的民主思想较之材料一有何不同?

时代变革要求建设与之相适应的思想文化,同时思想文化创新是时代变革的先导。阅读下列材料,回答问题:

材料一 后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……

——李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 只有这些作家所处的时代和国家的极其特殊的原因,才能解释作家们的事业,以及这项事业的成功。伏尔泰精神久已问世,但伏尔泰本人只有在18世纪的法国才能真正居支配地位。

——托克维尔《旧制度与大革命》

材料三 如果说古代中国由科举制度孕育的士大夫群体有着较多的一致性的话,那么到了近代因内忧外患,则使得这一群体差异性日渐突出。士大夫中最早显示出这种差异性的就是龚自珍、林则徐、魏源等人,他们是中国开眼看世界的先觉者、先行者。

——闾小波《中国近代政治发展史》

材料四 要充分体现国家软实力的精神力量的强大,则需要一流哲学家的智慧和一流思想家的引领。

——中国科学院院士 杨玉良

(1)董仲舒、朱熹是怎样“建造”新思想以适应时代发展需要的?(4分)

(2)据材料二和所学知识,分析“伏尔泰本人只有在18世纪的法国才能真正居支配地位”的原因。(2分)

(3)结合所学知识分析晚清士大夫群体“先觉”“先行”的表现和社会影响。(4分)

(4)综合上述材料,说明思想家是如何顺应和引领时代潮流的。(2分)

走近历史人物,深刻把握他们所处的时代,看到他们在社会发展中的地位和作用。阅读材料,回答问题。

材料一 牛顿革命的影响远远超出了自然科学的范畴,事实上极大地改变了整个欧洲思想界的精神气候。由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢奋。……于是传统的宗教信仰被动摇了,唯物主义思想开始盛行。极富玄想天分的法国人还很自然的由自然联想到了人类社会。既然思想界有一个统一的规律,那么人类社会也绝不例外……[来——《世界文明史》上

(1)根据材料一,说明牛顿的自然科学革命引发了欧洲哪一次思想解放运动?结合所学知识,列举牛顿的著作、理论。

材料二 黄宗羲的民本思想与卢梭的民主思想仅一步之遥,再前进一步,它就会突破儒学的樊篱,进入民主思想的堂奥。(意境深远的意思)黄宗羲的政治思想与他所处的时代是相吻合的。

——程志华《儒学民本思想的终极视域——卢梭与黄宗羲的“对话”》

材料三 黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——赵轶峰《十七世纪中国政治、社会思想诉求的维度》

(2)根据材料二和所学知识,指出“黄宗羲的民本思想与卢梭的民主思想仅一步之遥”的本质区别。结合史实概括并评价卢梭的民主思想。

材料四 爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论开阔了无限小的微观世界和无限大的宏观世界的研究领域,成为原子能科学、天体物理学和宇宙学的理论基础。

——张建华《世界现代史》

(3)结合所学知识,说明爱因斯坦狭义相对论的历史意义。

有学者认为:“鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败后还不明了失败的理由,那才是民族的致命伤。”鸦片战争后初期,知识界对清政府战败的原因进行的探讨,主要集中在( )

| A.认为中国的军事技术落后 | B.认为中国的社会制度落后 |

| C.认为中国的清朝统治腐朽 | D.认为中国的思想观念陈旧 |

有研究指出,中国近代化话语模式主要存在三种:①“冲击——反应”模式 ②“侵略——革命”模式 ③“早期启蒙”模式。如果按这些模式进行历史分期研究,中国近代化的起点分别是( )。

| A.鸦片战争、鸦片战争、明中后期 |

| B.鸦片战争、太平天国、明中后期 |

| C.太平天国、辛亥革命、维新运动 |

| D.明中后期、鸦片战争、维新运动 |

海洋是地球的“血脉”,一个国家的发展与强大都与海洋的开发和利用有着必不可分的关系,尤其是近代历史上先后兴起的世界强国同时都是海洋强国,建设海洋强国成为立国的根本大计。这方面的经验在今天仍然适用。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 宋代将南海诸岛列入“琼管”范围,即“千里长沙”、“万里石塘”属于当时广南西路琼州的管辖范围,这标志着南海诸岛纳入中国版图已现端倪。至明清两代,中央政府继续将南海诸岛明确列入中国版图并置于广东省琼州府万州辖下,行使了有效管辖。

材料二 “欧罗巴诸国皆好航海,立埔头,远者或数万里,……彼以商贾为本计,得一埔头则擅其利权而专于我。荷兰尤专务此业。(荷兰)地本弹丸,而图国计于七万里外,历数百年而不改,亦可谓善于运筹者欤!”英国人“皆务工勤商,早夜经营之效,由人烟稠密,户口繁滋,田园不足于耕,故工匠有三十五万户,多于农夫三之一,不止贸易一国一地,乃与天下万国通商也” “每百人中务农者十之三,……开矿者十之一,制造者十之一,为商贾者十之二,余教师、法师、医生、武士、水手。”……“中国之师船,苟无海贼之警,即终年停泊,虽有出巡会哨之文,皆潜泊于近岙内岛无人之地……其船窳漏,断不可以涉大洋。” ——魏源《海国图志》

材料三 美国海权论的代表马汉认为,控制海洋是决定一个国家的领导地位和繁荣的主要因素,同时也常常是决定一个国家存亡的主要因素。在马汉看来,海权是海军舰队、商船队、海外基地(殖民地)三者的总和。

材料四 在世界海权兴衰交替500余年的历史进程中,控制和利用海洋一直是世界大国追求的目标,然而其追求海权的历史命运则截然不同。有的国家通过发展海权实现了国家长久的强盛;有的国家则惨遭失败乃至国运衰落;有的国家的海权保持了长久的存在,有的则很快完成了从崛起到衰落的蜕变;还有的国家的海权追求一方面促进了国家崛起,但过度追求又埋下了国家衰落的根源。同样的海权追求导致了国运盛衰久暂的天壤之别,其根源无疑值得进行深刻反思。

——刘中民《海权与大国兴衰的历史反思》

请回答:

(1)依据材料一简要说明南海诸岛与中央政府的关系。(2分)

(2)依据材料二,指出魏源认为欧洲列强崛起的原因和表现分别是什么?(4分)中国当时明显处于劣势的原因是什么?(2分)

(3)依据材料二、三,简要说明魏源与马汉的海权思想的相同点与不同点。(4分)

(4)依据材料四并结合所学知识,谈谈你对海权与大国兴衰之间的关系的认识。(2分)

(l5分)近代社会的民主思想与实践

材料一

西土计其民幸福,莫不以自由为惟一无二之宗旨。试读欧洲历史,观数百年百余年暴君之压制,贵族之侵陵,诚非力争自由不可。特观吾国今处之形,则小己自由,尚非所急,而所以祛异族之侵横,求有立于天地之间,斯真刻不容缓之事。故所急者,乃国群自由,非小己自由也。求国群之自由,非合通国之群策群力不可。欲合群策群力,又非人人爱国,人人于国家皆有一部之义务不能。欲外口气皆有一部分之义务,因以生爱国之心,非诱之使与闻国事,教之使洞达外情又不可得也。

——严复《群己权界论》(1903)

材料二

1905年春,严复与孙中山在伦敦会面。严复说:“以中国民品之劣,民智之卑,即有改革,害之除于甲者将见于乙,泯于丙者将发之于乙。为今之计,惟急从教育上著手,庶几逐渐更新乎?”中山先生曰:“俟河之清,人寿几何!君为思想家,鄙人乃实行家也。”

——严复《候官严先生年谱》

(1)根据材料一,概括严复关于“自由”的主张。

(2)结合上述材料和所学知识,指出材料二中严复和孙中山关于中国出路问题的不同观点及其意义。(8 分)

试题篮

()