各国在交往中,往往会发生“误读”的现象。阅读材料,回答问题。

材料一 17~18世纪,在西方的宫廷与贵族家中,中国龙纹形象随处可见,那时候的中国龙是伟大、高贵的象征。进入19世纪,西方人逐渐把“龙”翻译为“dragon”,在基督教文化中,“dragon”代表着暴力、邪恶。近年来,西方媒体借助龙形象来讽喻中国的方式越来越多,例如《经济学家》杂志中,提到中国的漫画中几乎都少不了“龙”——威胁我们的龙。

——据董玉洁《中国龙vs西方龙:文化的误读》整理

(1)结合所学知识,简析材料一中各时期西方人眼中“中国龙”形象形成的原因。

材料二 “欧美的文明,只在物质的一方面,不在其它的政治各方面。”

——孙中山

(2)结合所学知识,指出在19世纪后半期中国持有与材料二中孙中山相似看法的派别。概括说明他们误读西方文化的原因。孙中山是如何弥补西方政治制度不足之处的?(4分)

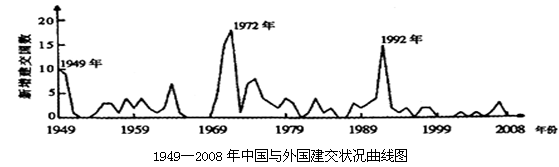

材料三

材料四 我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系,志同道合是伙伴,求同存异也是伙伴。朋友多了路才好走,我们应该通过坦诚深入沟通、增信释疑,应该秉持和而不同理念、尊重彼此对发展道路的选择,应该坚持互利合作、充分发挥各自优势促进共同发展,应该变赢者通吃为各方共赢,共同做大亚洲发展的蛋糕,共同促进亚太大繁荣。

——摘自习近平出席2014年亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会主旨演讲

(3)根据材料三、四和所学知识,概括说明20世纪50年代中国是如何以包容的姿态融入世界,以防止外交“误读”的?在全球化深入发展的今天,你认为如何才能避免或减少国际交流中的“误读”?

阅读下列材料,回答问题

材料一 王国维在提到龚自珍、魏源所代表的学术转型时,就精辟地概括说:“龚魏二氏实际上承乾嘉专门之学,而有清初诸老经世之志”,不过,从根本上说,他们……体现了一种新的学术追求。

——《中华文明史》第四卷

(1)根据材料一,结合所学知识说明这种“新的学术追求”的主要含义,并简述其背景。

材料二 夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

——(清)张树声《遗折》(1884年)

(2)根据材料二分析作者的思想主张,并概括作者对材料一中的“新的学术追求”看法。

材料三 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见拙,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在悄恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

—— 1916年陈独秀《吾人最后之觉悟》

(3)材料三中的“新时期”指的是什么运动?结合所学知识说明这次运动对中国的影响。

(4)结合上述材料,说明近代中国向西方学习的主要特点及其形成原因。

阅读下列材料:

我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验别国模式,从不能得到成功。这方面我们有不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

—— 邓小平《在中共十二大开幕式上的讲话》

请回答:

(1)中国近代史上“开眼看世界的第一人”是谁?他主要学习西方哪方面的内容?

(2)请列举2个中国近现代史上学习西方时,照抄照搬别国经验、别国模式,而没有成功的事件。

(3)马克思主义的普遍真理同中国的具体实际相结合的两次历史性飞跃的理论成果分别是什么?

国运兴衰,系于教育。阅读材料,回答问题。

材料一 公元前319年,齐宣王即位。他像其父辈那样广招天下贤士而尊宠之,大办稷下学宫。“开第康庄之衢”,修起“高门大屋”,授之“上大夫”之号。勉其著书立说,展开学术争鸣,吸纳他们有关治国的建议和看法。宣王时,稷下的师生数量多达“数百千人”。 儒家、道家、墨家、法家、名家、阴阳五行家、纵横家、兵家等各种学术流派,都曾活跃在稷下舞台上。汉武帝时,董仲舒上“天人三策”,提出“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议。汉武帝采纳董仲舒的建议,于建元六年(公元前135年)在长安建立太学。最初太学中只设五经博士,置博士弟子五十名。从武帝到新莽,太学中科目及人数逐渐加多,开设了讲解《易经》《诗经》《尚书》《礼记》《公羊传》《谷梁传》《左传》《周官》《尔雅》等的课程。

——《中国古代教育史》

材料二 同治元年(1862)七月二十九日,恭亲王奕䜣、李鸿章、曾国藩奏准在北京设立同文馆,附属于总理衙门。同治皇帝曾下旨认为设立京师同文馆“不过借西法以引证中法,并非舍圣道而入歧途”。由此确立了京师同文馆的合法地位。1901年它并入了京师大学堂,是京师大学堂最早的组成部分。

——《中国古代教育史》

(1)据材料一,概括从战国到汉代思想主流的变化。试从政治和文化两个方面,分析其影响。

(2)据材料二,指出京师同文馆的办学方针,结合所学知识说明其原因。

(3)据以上材料和分析,概括影响教育发展的因素。

魏源说:“变古愈尽,便民愈甚,虽圣王复作,必不舍条编(明代税制)而复两税(唐代税制)。”与这一思想差异最大的是

| A.治世不一道,便国不法古 | B.托古改制 |

| C.变者天下之公理 | D.祖宗之法不足守 |

1885年早期维新志士王韬主掌上海格致书院,延请洋务大员,命题考士,士子们应时而对,颇多新见。从主考人员、考核内容和考核结果来看,王韬课士的整个过程体现出新旧杂糅的时代特征。阅读下列材料:

材料一 上海格致书院课士题表

| 类别 |

命题者 |

试题 |

| 格致(自然 科学)类 |

龚照瑗 |

泰西格致之学与近刻翻译诸书,详略得失,何者为最要论。 |

| 教育类 |

刘坤一 |

中国一乡一邑,皆有书院,大率工文章以求科举。而泰西艺学,亦各有书院,……中西书院不同,其为育才一也。或谓纲常政教,中国自有常经,惟兵商二途,宜集思以广益,第中西之载籍极繁,一人之材力有限,果何道而使兼综条贯,各尽所长欤?试互证而详论之。 |

| 治术类 |

周馥 |

中国近日讲求富强之术,富以何者为先论。 |

--据王尔敏《王韬课士及其新思潮之启发》相关表格简编

材料二 此编所命诸题,……巨细精粗,无乎不贯。诸生所对,皆能荦荦举其大端,集思广益,萃众长而备一得。咸有裨于国家大计。盖诸生讲求西学,揣摩时局,日就月将,进而益上。较之前时,已大相径庭矣。

--王韬《格致书院课艺》

请答题:

(1)材料一中哪句表述典型地反映了洋务运动的什么指导思想?该表述内容的传统性体现在哪里?

(2)与传统性相对应的是近代性。综合上述材料,结合所学知识,以"王韬课士的近代性"为主题进行论证。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;280字左右)

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。

材料一 儒家的民本思想一方面表现在对“民”的“关注”、“重视”上,主张“重民”、“爱民”、“以民为本”:另一方面表现在他们对统治者的“德”和“贤”的要求上,主张实行“德治”、“仁政”。他们所突出、关注的不是贵族威严,而是平民意志:不是贵族权益,而是平民命运。

——《儒家法律思想中的民本主义精神》

材料二 宋代至清代我国书院性质状况表

| |

官办% |

民办% |

其他% |

不明% |

| 宋代 |

15.28 |

70.69 |

0 |

14.03 |

| 元代 |

17.23 |

61.15 |

0.33 |

21.29 |

| 明代 |

57.21 |

29.84 |

0.24 |

12.71 |

| 清代 |

56.67 |

24.11 |

0.56 |

18.66 |

材料三 就对待思想文化的传统性和现代性的关系问题,在孙中山之前,19世纪下半叶有人认为二者可以并行不悖,形成了新学为用、旧学为体的解决模式;在孙中山之后,又有人突出并夸大现代性与传统性的差异和对立,出现以破旧立新的方式来解决二者关系的模式。前者偏于保守,而后者又偏于激进。

——王钧林《孙中山的民权主义与儒家的民本主义》

材料四 宇宙的进化,全仗新旧二种思潮,互相挽进,互相推演,仿佛像两个轮子运着一辆车一样;又像一个鸟仗着两翼……我确信这两种思潮,都是人群进化所必要的,缺一不可,我确信这两种思潮,都应该知道,须和它反对的一方面并存同进,不可妄想灭尽反对的势力,以求独自横行的道理……我又确信这两种思潮,一面要有容人的雅量,一面更要有自信独守的坚操。

——李大钊《新旧思潮之激战》

请回答:

(1)根据材料一指出儒家民本思想的基本特点。并按材料一的理解分析儒家思想后来能够成为古代中国正统思想的主要原因。(6分)

(2)根据材料二,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(3)结合所学知识,分别概括出材料三中的两种“模式”的主要主张。概括材料四的基本观点,并对所学和材料三中处理思想文化传统性与现代性关系的几种方式做简要评论。(13分)

【中外历史人物评说】

在同治年间的沿海城市流行着这样一句话:“如果你爱一个年轻人,就叫他去学洋务;如果你恨一个人,也叫他去学洋务”。李鸿章作为洋务运动的重要领导人,引发了很多争论。

材料一 “李鸿章因为洋务,被天下的读书人唾骂,也因为洋务,被天下的世俗功利之人崇拜,而我之所以推崇他,责备他,也是因为洋务……李鸿章出生以来,实为中国与世界发生密切关系的时代,也是中国与世界各国交流艰难的时代。”

——梁启超《李鸿章传》

材料二 李鸿章在国际上享有盛誉。李鸿章也不会放弃任何一个为在美华人移民争取权利的机会。李鸿章借访美之机请求美国媒体帮助中国移民:“我期望美国的新闻界能助中国移民一臂之力。你们因你们的民主和自由而自豪,但你们的排华法案对华人来说是自由的吗?……我相信美国报界能助华人移民一臂之力,以取消排华法案。”

李鸿章为了废除强加在中国人头上的鸦片贸易还做了许多努力,为此在1894年8月27日会见了世界禁烟联盟执行秘书英国人约瑟弗. G.亚历山大……后来鸦片贸易为英国国会议案所禁止。

即使是在生前大部分时间极力否定“帝国主义”的、曾经在中国生活的美国哈佛汉学家费正清老先生在晚年也总算是良心发现,说了些公道话:“列强未能‘分裂中国’的部分原因是由于中国善于巧妙地利用一个国家来牵制另一个国家 。”而且这个避免八国联军肢解中国的人物就是李鸿章。

——摘自《媒体评论》

(1)根据材料一、二,提炼人们对李鸿章的评价及理由。

(2) 综合上述材料和所学知识,你认为应该怎样正确评价历史人物?

【历史上重大改革回眸】

材料一 日本自1862年陆续向海外派遣留学生,到1870年日本制定了《海外留学生规则》,把留学生工作法制化,并且建立了留学制度。到1911年,共派出677人。留学科目涉及政治、经济、法律等方面,对西方文化采取了兼容并蓄的态度。……努力创造尊重知识、尊重人才的社会风气。……为留学生回国工作创造了最佳条件,除了福泽谕吉、井上毅等成为显赫的思想家、政治家之外,大部分留学生都得到了恰当的使用。

——摘编自丁坤、司丽娟《论中日近代留学教育的差异》

材料二 洋务运动时期留学教育兴起,晚清政府依然以大国心态自居,在接受先进思想和文明时畏手畏脚,侧重点在于学习西方技艺。以后中国出现过三次留学高潮,容闳的幼童留美计划因清朝统治者的愚昧和腐朽而毁于一旦;庚款留美学生的派遣由于革命爆发而被迫中止;30年代的留学事业又备受战争的冲击。……在官本位思想盛行的中国,留学生回国工作需要有人推荐,更多人受到冷落。

——摘编自李喜所《中国留学通史》

(1)根据材料一、二,指出近代中日留学教育的主要差异。

(2)根据材料并结合所说知识,分析近代中日留学教育差异的原因。

甲午战后,严复谈道:“四千年文物,九万里中原,所以至于斯极者,……六经五子亦皆责有难辞。六经五子以君子而束缚天下,后世其用意虽有公私之分,而崇尚我法,劫持天下,使天下必从己而无或敢为异同者则均也。因其劫持,……而是非淆、廉耻丧,天下之敝乃至不可复振也。”材料反映了严复:( )

| A.对“中体西用”的继承 | B.借经学宣传维新变法 |

| C.极力推崇儒家伦理道德 | D.反对传统的教化学术 |

【中外历史人物评说】

材料一 张之洞认为:要通过教育培养忠诚的国民,以实现清王朝的自强和求富。张之洞笃守纲常之礼节,认为“少年女子断不宜令其结队入学,游行街市,且不宜多读西书,误学外国习俗,致开自行择偶之渐,长蔑视父母夫婿之风”。关于学校教育系统以外的其它教育方式,张之洞认为除游学的对象仍限于在学校教育系统内的人外,只有阅报等教育方式可惠及社会上其它的人。

——摘编自谢放《张之洞传》

材料二 梁启超提出:“苟有新民,何患无新制度、无新政府、无新国家。”由于受到西方自由、平等、博爱等思想的影响,梁启超提倡女子教育,他认为:“天下积弱之本,则必自妇人不学始,男女平权,美国斯盛;女学布濩,日本以强;兴国智民,靡不始此。”梁启超认为教育对象是国民,教育途径应多样化:利用办报,向导国民;以演说为事,鼓铸民德民智;以著书立言,宣传新思想;组织学会,举荐贤才,将社会教育融于国民教育之中。

——摘编自解玺璋《梁启超传》

(1)根据材料一、二,指出张之洞和梁启超教育思想的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析张之洞和梁启超教育想差异的原因。

【近代社会的民主思想与实践】

材料一 “是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”……“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵、练兵之法。”……“是英夷船炮在中国视为绝技,在西洋各国视为寻常。广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器,则不一师其长技,是但肯受害,不肯受益也。”

——魏源:《海国图志》

材料二 (西人)“治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。兴学校,广书院,重技艺,别考课,使人尽其才。讲农学,利水道,化瘠土为良田,使地尽其利。造铁路,设电线,薄税敛,保商务,使物畅其流。”……“西人立国具有本末,虽礼乐教化远逊中华,然其驯致富强亦具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!”

——郑观应:《盛世危言》

(1)概述材料一和材料二观点的异同

(2)上述材料所反映的中国人对西方认识的变化。

梁漱溟先生在《中国文化要义》中说到“像今天我们常说的‘国家’‘社会’等等,原非传统观念中所有,而是海通以后新输入的观念。旧用‘国家’两字,并不代表今天这涵义,大致是指朝廷或皇室而说。自从感受国际侵略,又得新观念之输入,中国人颇觉悟国民与国家之关系及其责任。”材料表明( )

| A.在传统观念中已形成了民族国家的概念 |

| B.修身、齐家、治国、平天下是国民的基本责任 |

| C.维护国家利益是国民应尽的责任 |

| D.旧用“国家”并非是指朝廷或皇室 |

人类社会发展中有战争的存在,更有对和平的追求。阅读材料,回答问题。

材料一 《易经》记录了中国古代早期的一些军事思想。随着《易经》成为儒家经典,《易经》的军事思想也在中国古代产生了重要的影响。

| 《易经》原文 |

释 义 |

| 和兑[通悦,下同],吉。 |

国与国和谐相处,吉利。 |

| 孚[通俘]兑,吉,悔亡。 |

以俘虏别人为乐事,暂时吉利,最终会败亡。 |

| 来兑,凶。 |

自恃强大,胁迫他国服从,结果是凶险的。 |

| 鸣谦,利用师,征邑国。 |

道义上和舆论上的优势有利于出兵征讨他国。 |

| 不利为寇,利御寇。 |

主动侵略别国是不利的,防御别国侵略是有利的。 |

⑴材料一反映了《易经》中哪些军事思想?你如何评价《易经》的军事思想?

材料二 “[英国舰队]所向无不披靡,彼已目无中华,即不可取,亦不过扬帆舍去,又顾之他。在彼有得无失,何所忌惮?而我则千疮百孔,何处可以解严?” 林则徐认为“海疆久远之谋”是“亟筹船炮,速募水军,得敢死之士而用之,彼北亦北,彼南亦南,其费虽若甚繁,实比陆路分屯、远途征调所省为多”。

——《林则徐书简》

材料三 以船炮而言,本为防海必需之物,虽一时难以猝办,而为长久计,亦不得不先事筹维。且广东利在通商,自道光元年至今,粤海关已征银三千余万两,收其利者必须预防其害,若前此以关税十分之一,制炮造船,则制夷已可裕如,何至尚形棘手?

——《林则徐集》奏稿中

⑵依据材料二、三概括林则徐的海防思想。结合所学知识说明林则徐海防思想产生的影响。

材料四 21世纪初战争与武装冲突形势示意图

——[法]M-F.杜兰等《全球化地图:认知当代世界空间》

注:图中深色区域为发生战争和武装冲突的地区。

⑶依据图11概括21世纪初战争和武装冲突的分布状况。结合所学,简要分析这一形势出现的原因和特点。

(25分)出版印刷事业被誉为“文明之母”,反映着社会的变迁,促进了人类文化爱展和社会进步。阅读材料,回答问题。

材料一 (北宋)中央政府继续刻印图书,除国子监承刻之外,其它政府部门和地方官署都刻书、印书,全面开展了政府刻书事业……刻书内容范围更加扩大,不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文,政府还编印了四部大型类书以及佛、道藏经典。私人刻书以文集最多,坊间刻书则以售卖营利为主,除了刻印经文以外,又另刻有字书、小学等民间所需用及士子应举所需要的读物,品类丰富繁多。

——张树栋《中华印刷通史》

(1)根据材料一并结合所学知识分析推动宋代印刷业发展的因素。(7分)

材料二 谷登堡的印刷术一经发明,立即以惊人的速度普及开来,20年间就传遍了欧洲。l5世纪末,欧洲大约有3万种,2000多万册书籍被印刷发行,印刷种类也从宗教文件扩大到自然科学、哲学、文学和教科书,广泛地传播了新的信息和长期被垄断的知识……1474年,距(欧洲)活字印刷术发明仅30年,欧几里德的《几何原本》的活字印刷版就发行了,哥白尼的《天体运行论》在他生前就有了活字印刷版,他是抚摸着他的著作的印刷本去世的……印刷机的出现,使“危险思想”的传播变得对统治阶级更加危险了。在欧洲的封建统治者看来,哲学和自然科学的新思想是异端邪说,必须禁止其发表。

(2)与材料一相比,欧洲印刷业的发展有何特点?这对欧洲社会产生了哪些影响?(10分)

材料三 作为第三次外来文化大输入重要渠道的近代译书,开始于鸦片战争前后,战前为少量译书,战后为大量译书。近代译书的发展,大体上分别由教会、官方、民间三方面力量相互交替进行,其主次地位,在不同时期依次发生变化:鸦片战争前后的译书,基本上是教会出版机构的天下;l9世纪60年代以后,为教会出版机构与官方出版机构并峙,但以官方译书机构为主;l9世纪末开始,民间商办出版机构空前兴盛,私人译书成为主体。

——陈志勇《译书与中国近代化》

(3)依据材料三概括中国近代译书活动的变化,并谈谈你对中国近代译书活动的认识。(8分)

试题篮

()