不同的史书呈现不同的世界,也体现了对世界认识角度的变化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:四世纪基督教史学的世界,等于基督教传播所及的世界。这个世界以欧洲为主体,外于此者,按基督教教理,除了圣地巴勒斯坦,都是应受天谴的异教土壤,理应排斥在沐受神恩的这个世界之外。

——齐世荣主编《世界史·现代史编》上卷

材料二:司马迁所著《史记》,主体是中国,但涉及范围几乎是亚欧大陆的一半,这是中国人已知的世界史。

——根据吴于廑《世界史·总序》

材料三:《海国图志》六十卷,何所据?一据前两广总督林尚书所译西夷之《四洲志》,再据历代史志及明以来岛志及近日夷图、夷语。钩稽贯串,创榛辟莽,前驱先路。大都东南洋、西南洋增于原书者十之八,大小西洋、北洋、外大西洋增于原书者十之六。又图以经之,表以纬之,博参群议以发挥之。何以异于昔人海图之书?曰:彼皆以中土人谭(注:通“谈”)西洋,此则以西洋人谭西洋也。是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志》序

材料四:我国1962年出版的世界近代史教材《世界通史·近代部分》的第一章是“17世纪英国资产阶级革命”;而1992年出版的《世界史·近代史编》的第一章是“16世纪资本主义曙光下的西方·同一时期东方中国和日本”

(1)根据材料一、二,指出古代史书在认知世界方面存在的局限。

(2)与材料二相比,材料三在对世界的认知视野上有何重大变化?结合中外历史发展进程,分析其变化原因。

(3)推断材料四两种教材关于世界近代史开端各自所用的角度。请分别用此两种角度阐述抗日战争胜利的意义。

阅读材料,完成下列问题。

材料一 “方今中华诚非雄强,然百姓尚能自安其业者,由朝廷之法维系之也。……中国之祸不在四海之外,而在九州之内。……今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。……夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非机械也;心术也,非工艺也。民权之说,无一益而有百害”

——张之洞《劝学篇》

材料二 法者天下之公器也,变者天下之公理也。……而一切要其大成,在变官制。……君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源,君权与民权合,则情易通,议法与行法分,则事宜就,二者斯强矣。

——梁启超《变法通议》等

材料三 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。达到这三样目的后, 我们中国当成为至善至美的国家。

——孙文《三民主义与中国前途》

材料四 国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。……我们现在认定,只有两位先生可以救治中国政治上、道德上、思想上一切黑暗。

——陈独秀《敬告青年》等

(1)材料一和材料二的主张有什么共同之处? 在认识中国近代形势上,两者有什么不同?

(2)结合所学知识说明材料三和材料四的目的有什么不同之处? 归纳说明各自所起到的积极作用。

(3)根据材料并结合所学知识,概括19世纪中叶以后,从“格致”到“赛因斯”反映的中国向西方学习的内容经历了怎样的变化?并分析变化的原因

义利论是关于道德规范与物质利益的关系及人们如何对待两者关系的理论。阅读材料,回答问题。

材料一 所谓养之之道何也?饶之以财,约之以礼,裁之以法也。何谓饶之以财?人之情,不足于财,则贪鄙苟得,无所不至。先王知其如此,故其制禄,自庶人之在官者,其禄已足以代其耕矣。由此等而上之,每有加焉,使其足以养廉耻,而离于贪鄙之行……人情足于财而无礼以节之,则又放僻邪侈,无所不至。先王知其如此,故为之制度。婚丧、祭养、燕享之事,服食、器用之物,皆以命数为之节,而齐之以律度量衡之法。

——王安石《上仁宗皇帝万言书》

(1)依据材料一,概括王安石对义利关系的认识。结合所学知识,分析王安石义利观产生的时代背景。

材料二 表 某历史兴趣小组以“近代中国义利观的演变”为课题收集的史料表

| |

史料 |

观点评价 |

| 顽固派 |

“夫士习之坏,向第阴背夫义以从利耳,今则显然逐利,并不知有义之名。民风之坏,向第尚力而未能重德耳,今则长幼无序,且并不知有贵贱之分。”(《筹办夷务始末》) |

A |

| 洋务派 |

“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。不必尽索之于经文,而必无悖于经义。”(张之洞《劝学篇》) |

在一定程度上有利于推动中国工商业的近代化,但仍然没有突破封建地主阶级的伦理思想体系的范畴。 |

| 维新派 |

“故天演之道,不以浅夫、昏子之利为利矣,亦不以谿刻自敦、滥施妄与者之义为义,以其无所利也。庶几义利合,民乐从善,而治化之进不远欤。”(严复《天演论》) |

B |

(2)材料二的观点折射出近代中国人对“义与利”的认识经历了怎样的变化?参考材料二中评价洋务派观点的方法,选择顽固派或维新派的观点进行评价。

材料三

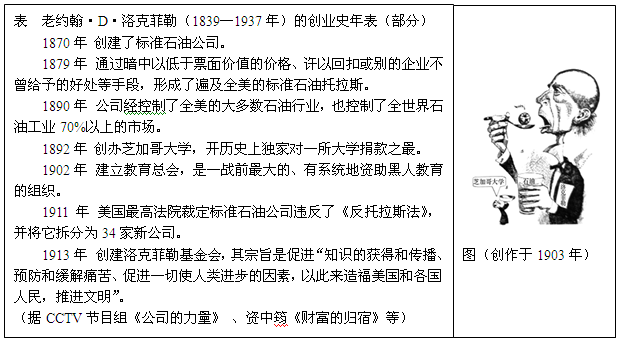

(3)据材料三,指出洛克菲勒创业史的突出特点。并据材料三和所学知识,解读图中所示漫画的寓意。

海洋是地球的“血脉”,一个国家的发展与强大都与海洋的开发和利用有着必不可分的关系,尤其是近代历史上先后兴起的世界强国同时都是海洋强国,建设海洋强国成为立国的根本大计。这方面的经验在今天仍然适用。阅读下列材料,回答问题

材料一 宋代将南海诸岛列入“琼管”范围,即“千里长沙”、“万里石塘”属于当时广南西路琼州的管辖范围,这标志着南海诸岛纳入中国版图已现端倪。至明清两代,中央政府继续将南海诸岛明确列入中国版图并置于广东省琼州府万州辖下,行使了有效管辖。

(1)依据材料一简要说明南海诸岛与中央政府的关系。

材料二 “欧罗巴诸国皆好航海,立埔头,远者或数万里,……彼以商贾为本计,得一埔头则擅其利权而专于我。荷兰尤专务此业。(荷兰)地本弹丸,而图国计于七万里外,历数百年而不改,亦可谓善于运筹者欤!”英国人“皆务工勤商,早夜经营之效,由人烟稠密,户口繁滋,田园不足于耕,故工匠有三十五万户,多于农夫三之一,不止贸易一国一地,乃与天下万国通商也” “每百人中务农者十之三,……开矿者十之一,制造者十之一,为商贾者十之二,余教师、法师、医生、武士、水手。”……“中国之师船,苟无海贼之警,即终年停泊,虽有出巡会哨之文,皆潜泊于近岙内岛无人之地……其船窳漏,断不可以涉大洋。”

(2)魏源认为欧洲列强崛起的表现和原因分别是什么?中国当时明显处于劣势的原因是什么?

材料三 美国海权论的代表马汉认为,控制海洋是决定一个国家的领导地位和繁荣的主要因素,同时也常常是决定一个国家存亡的主要因素。在马汉看来,海权是海军舰队、商船队、海外基地(殖民地)三者的总和。

(3)简要说明魏源的海权思想与马汉的海权思想的相同点与不同点。并简要评述魏源海权思想的历史意义。

材料四 在世界海权兴衰交替500余年的历史进程中,控制和利用海洋一直是世界大国追求的目标,然而其追求海权的历史命运则截然不同。有的国家通过发展海权实现了国家长久的强盛;有的国家则惨遭失败乃至国运衰落;有的国家的海权保持了长久的存在,有的则很快完成了从崛起到衰落的蜕变;还有的国家的海权追求一方面促进了国家崛起,但过度追求又埋下了国家衰落的根源。同样的海权追求导致了国运盛衰久暂的天壤之别,其根源无疑值得进行深刻反思。

——刘中民《海权与大国兴衰的历史反思》

(4)依据材料五并结合所学知识谈谈你对海权与大国兴衰之间的关系的认识。

思想的碰撞是一种文明的进步,原本是一件美妙的事情。阅读材料,回答问题。

材料一 在1840年鸦片战争之后,西学东渐潮流不断加强,涌现不同的思想主张和流派。

材料二 民主制度与人文主义思想有着亲缘关系,正如君主制度与保守思想、专制制度与乌托邦式的唯科学主义、或者无政府主义与个人主义相关联一样。

——兹维坦·托多罗夫

材料三 “轴心时代”的观念是德国哲学家雅斯贝尔斯首先提出来的。他认为公元前800年—公元前200年之间是人类文明的“轴心时代”。这期间...比方说在中国出现了老子、孔子这样伟大的思想家,在印度出现了释加牟尼。后来在希腊就出现了苏格拉底、柏拉图这样的大思想家。

这些文化传统经过2000多年的发展已经形成了人类文化主要的财富,而且这些不同地域的文化原来都是独立发展出来的,并没有互相影响,而且都是大体上同时发展起来的。雅斯贝尔斯还有一句话,我觉得非常重要,他讲“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一个时期并被它重新燃起火焰”…21世纪或者从20世纪后半叶开始,是对2000多年前“轴心时代”的新的飞跃?…可以说,人类文化正在进入或者即将进入一个“新的轴心时代”。

——汤一介《中国传统文化对当今人类社会之贡献》

当下世界、洲界、国界似乎模糊起来,但不同文明间的分歧乃至争斗,又普遍存在,有时还以一场激烈的形态展开(如在巴以之间)。可见,文化的两个向度——全球化和多元化同时存在。……总之,与全球化相应的,既有文化的统一走势,又有文化的多元发展以及在某种程度上的彼此纷争。

——冯天瑜、杨华、任放《中国文化史》

(1)按照这一示例【示例:第一类:地主阶级抵抗派,③⑤】,对材料一中的人物分类。不同派别和主张的出现说明了中国近代前期向西方学习的特点是什么?

(2)联系18世纪欧美的相关史实,论证材料二的观点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出人类文化在“轴心时代”和“新的轴心时代”的发展特征。

(15分)【中外历史人物评说】

材料一 曾国藩(1811—1872年),湖南湘乡人,道光进士。1853年初办湘军以对抗太平天国革命。1860年任两江总督,并节制苏、浙、皖、赣四省军务。1864年攻陷天京。1865年调任钦差大臣,对捻军作战,战败去职。为维护清朝统治,与李鸿章、左宗棠创办江南制造局、福建马尾船政局等军事工业。有《曾文正公全集》。

——摘编自王岳川主编《一生要读的100位中国名人》

材料二 曾国藩是我国旧文化的代表人物,甚至于理想人物……在维持满清作为政治中心的大前提下,一方面他要革新,即接受西洋文化的一部分;另一方面他要守旧,即要恢复我们民族的固有美德。这是曾国藩对我国近代史的伟大贡献,我们至今还佩服曾文正,就是因为他有这种伟大的眼光。

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)根据材料,简要评价曾国藩。

(2)根据材料,指出两位作者评价曾国藩的角度并谈谈你得到的启示。

(15分)【近代社会的民主思想与实践】

材料 1823年,第一个来华新教传教士礼逊一部中文英语语法书里将“She”译为“他女”。1878年,广州人郭赞生翻译出版英文语法著作《文法初阶》一书中创造性的将“She”译为“伊”。1918年,“她”开始公开使用。1919~1922年,“伊”字在和“她”字正式的争论中一度领先。直到30年代前中期,“她”字最终得到社会的认同。“她”字是一个形声字,女是形,也是声,和“他”形异声同,这种“有节制改变”遵从了汉语自身可以一音多字的简便特点。

在英、美等西方国家,由于其社会优先进入现代化,故其语言在许多方面也较早地打上了现代化的烙印。“她”字虽不能说是这一西方语言现代性引进中国的直接产物,但它无疑是中国人在追寻现代性的过程中,通过与西方语言文化接触、碰撞而创造出来的美妙之果。

——摘编自黄兴涛《“她”字的文化史》

(1)根据材料,简述英文“She”字译文的变迁过程。

(2)根据材料和所学知识,简析“‘她’字得到社会认同”的原因。

中国近代思想的发展,在接受西方先进思想的同时,也深受传统思想文化的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 胡波在《同光时期郑观应民本思想初探》中,认为郑观应不仅自觉地运用儒家民本思想去解读西方民主政治的历史文化和思想学说,而且有意地借用民本思想的话语来为民主思想在中国的传播和民主政制在中国的推行,保驾护航,指出议院、立宪、君民一体,是西方各国富强之本,主张在中国设议院、行立宪、伸民权、实行君民共主。

材料二 康有为对欧美各国的政体进行了比较研究后认为:中国应“于宪政中,君民共治,君民交益,即君主立宪,”且“旧制行之数千年,实人心国命所寄,纪纲法度虽有积弊,只可去其太甚,以渐行之。如尽去之,人心国命无所寄,则荡然不乱耳。”

材料三 政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统有一番融合媾通,才能真实发挥相当的作用。否则,无生命的政治,无配合的制度,绝然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)依据材料一简要概括郑观应的思想观点。

(2)根据材料二指出康有为的政治主张,请依据所学知识分析影响其政治主张的因素。

(3)请用19世纪末以前的史实说明近代中国的哪些思想体现出西方现代文化和中国传统文化的“融合媾通”?

中外历史人物评说

材料 在维持满清作为政治中心的大前提下,曾国藩的工作分两方面进行……这是曾国藩对我国近代史的大贡献,我们至今还佩服曾文正公,就是因为他有这种伟大的眼光。徒然恢复我国的旧礼教而不接受西洋文化,我们还不能打破民族的大难关,因为我们绝不能拿礼义廉耻来抵抗帝国主义者的机械军器和机械制造。何况旧礼教本身就有不健全的地方,不应完全恢复。同时,徒然接受西洋文化而不恢复我国固有的美德,我们也不能救国救民族,因为腐化的旧社会和旧官僚根本不能举办事业,无论这个事业是新的或是旧的。

-----蒋廷黻《半新不旧是不中用的》

(1)根据材料和所学知识,概括曾国藩“工作”的特点及其原因。

(2)根据材料和所学知识,指出作者肯定曾国藩有“伟大眼光”的用意及其历史观。

近现代社会是工业化的社会。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (英国拥有)很大的、不断扩大的市场……英国还拥有更多的、可供工业革命用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力。(斯塔夫里阿诺斯《全球通史》)

(1)概括该学者认为工业革命的爆发首先需要满足的三项因素。试分析18世纪的英国是如何满足材料之外的其他因素,从而促成了工业革命的爆发。(答两点即可,6分)

材料二 ①19世纪60年代,洋务派打着“自强”的旗号,引进西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业。……②从19世纪70年代起,洋务派又打出“求富”的旗号,创办了一批民用工业。……③洋务运动推动了近代中国社会生活的变迁,改变了近代国人的生活面貌……除传统社会的农民、地主等阶级之外,在城市中产生了一批新的社会力量,如买办、民族资产阶级、工人阶级,“他们同新的经济关系血肉相连,又构成了整个社会变化的基干”。

(2)写出材料二中属于史论内容的标号。材料史论认识洋务运动的视角是什么?请结合史实从文明史观的角度简述洋务运动的影响。

材料三 近代以来主要资本主义国家主流经济理论影响力演变曲线图

——据张世贤《西方经济思想史》

(3)据材料三和所学知识,描述曲线A代表的经济理论影响力的演变历程。并简要分析其变化的原因。

我国的知识分子有浓厚的家国情怀。阅读材料,回答问题。

材料一 一种自觉的精神,亦终于在(宋代)士大夫社会中渐渐萌出。所谓自觉精神者,正是那辈读书人渐渐自己从内心深处涌现出一种感觉,觉到他们应该起来担负着天下的重任。──钱穆《国史大纲》

材料二 有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:“易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

──《日知录》卷一三

材料三 所谓夷情,就是关于外国的情况。鸦片战争前夕,有部分经世思想家留心边事,关注夷情。……正是有这样的对夷情零碎、模糊的了解,使经世思想家们在鸦片战争之后能够正视对手即来自异邦的夷人……在西方殖民者入侵压力下开出的“外来药”,较之先前的“古时丹”无疑是变革性的进步。

——虞和平主编《中国现代化历程》(第一卷)

(1)根据材料一,概括宋代士大夫的精神。

(2)结合材料二和所学知识简释作者对“亡国”与“亡天下”的理解。梁启超又是如何概括材料二中的思想?

(3)以鸦片战争前后的林则徐和魏源为例,论证材料三的观点。

反腐是当今的热点问题,中国反腐任重道远。阅读材料回答下列问题:

材料一 孔子言:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”康熙告谕大臣:“朕观自古帝王,于不肖大臣,正法者颇多。今设有贪污之臣,朕得其实,亦必置之重典。”

秦朝的国家政权机关设三大部门,一是丞相,掌管行政,协助皇帝处理万机;二是太尉,掌管军事;三是御史大夫,掌监察。

(1)根据材料一概括中国古代反腐的主要手段。

材料二 对于官员来说,洋务企业“正如肥肉自天而降,虫蚁聚食,不尽不止”。……李鸿章终于承认,他办了一辈子的洋务诸事,原不过是充当了一名裱糊匠,使清王朝这一破屋表面上看来一度“居然成一净室”。但李鸿章的话其实也恰恰说明“破屋”的根基未动,其中的各种“霉菌”必然将新增添的“纸片”等材料蛀空。

(2)材料二中所说的“霉菌”和“纸片”分别指什么,结合材料谈谈你对洋务运动失败原因的理解。

材料三 行政伦理是一种软约束,其作用的发挥往往难以得到有效保障。但它一旦与法律结合,则既能够继续发挥其内在约束的功能,又能够获得有效的外部保障。……总统的被提名者都要详细公开其个人财产,以供公众和媒体检查。被提名者的配偶及他们所抚养的子女的财产也必须同时申报。……高薪养廉制度是对政府官员合理的自利需要的满足于激励。……以权力制约权力道德核心思想是分权,并使不同权力机构之间形成一种制约与被制约或相互制约的关系……采用跳跃式监督模式即(公众)权利监督(公共)权力……20世纪80年代以来,西方各国相继掀起了大规模公共行政改革运动,其核心就是将市场机制引入到公共服务领域,打造企业型政府,实行公共服务市场化。从而打破原有的政府垄断公共服务供给的局面,并有利于铲除政府官员谋求自利的温床。……

(3)根据材料三,概括西方国家的反腐措施有哪些?体现了哪些启蒙思想?

(4)综合上述材料,对中国当今反腐败有何启示?

近代中国向西方学习呈现出“由表及里、逐步深入”的趋势。

材料一 近代中国某学校的课程表(1876年)

| 时间 |

课程内容 |

备注 |

| 首年 |

认字写字;浅解辞句;讲解浅书 |

1、由洋文而及诸学共须八年。馆中肆习洋文四种,即英、法、俄、德四国文字也。 2、至于汉文儒学,原当始终不已,故于课程并未另列。向来初学者,每日专以半日用功于汉文。 |

| 二年 |

讲解浅书;练习文法;翻译条子 |

|

| 三年 |

讲各国地图;读各国史略;翻译选编 |

|

| 四年 |

数理启蒙;代数学;翻译公文. |

|

| 五年 |

讲求格物;几何原本;平三角、弧三角;练习译书 |

|

| 六年 |

讲求机器;微分积分;航海测算;练习译书 |

|

| 七年 |

…… |

|

| 八年 |

…… |

——《中国近代教育史资料汇编》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出该学校最有可能是近代中国哪一政治派别创办的并说明理由。

材料二 1902~1904年译书统计简表。

| 国别 译书类别 |

英 |

美 |

日 |

其他 |

总计 |

百分比 |

| 哲学宗教 |

10 |

2 |

23 |

2 |

37 |

7.0 |

| 文学艺术 |

8 |

3 |

4 |

11 |

26 |

4.9 |

| 史地 |

8 |

10 |

90 |

20 |

128 |

24.0 |

| 社会科学 |

13 |

3 |

83 |

37 |

136 |

25.5 |

| 自然科学 |

10 |

9 |

73 |

20 |

112 |

21.0 |

| 应用科学 |

3 |

3 |

24 |

26 |

56 |

10.5 |

| 杂录 |

5 |

2 |

24 |

7 |

38 |

7.1 |

| 总计 |

57 |

32 |

321 |

123 |

533 |

— |

| 百分比 |

10.7 |

6.0 |

60.2 |

23.1 |

— |

100.0 |

——据左玉河《从四部之学到七科之学》

(2)根据材料二,概括这一阶段译书活动的主要特点,并分析其形成原因。

材料三 近代思想观念更新

| 代表人物 |

主张 |

| 李鸿章 |

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。 |

| 郑观应 |

西人立国……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,……此其体也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤? |

| 康有为 |

东西各国之强,皆以立宪法开国会之故,……伏乞上师尧、舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。 |

| 陈独秀 |

欲建设西洋式之新社会,以求适今世之生存,则根本问题,不可不首先输入西洋式社会国家之基础,所谓平等人权之新信仰。……我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。 |

(3)根据材料三和所学知识,指出近代中国向西方学习经历的三个层次,并分析其在背景和目的方面的共同之处。概括并说明康有为对李鸿章,或陈独秀对康有为的“观念更新”。(任选一组作答,6分)

国际间的互动与交流是历史研究的主要课题之一。

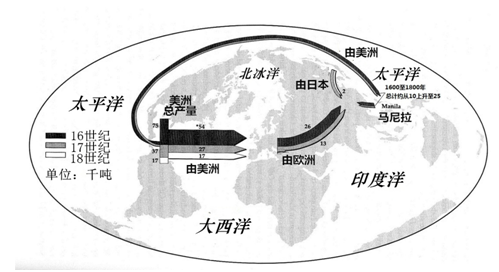

16至18世纪世界白银的生产、出口和接收示意图

(1)观察上图,说明16至18世纪国际白银流动的走向。结合所学分析这种走向出现的原因。

19世纪七八十年代,清政府派120名幼童赴美留学,揭开了近代中国留学潮的序幕,詹天佑是其中的杰出代表。20世纪初,中国出现留学日本的热潮。留日学生高达2万多人,黄兴等人成为辛亥革命的骨干人物。五四运动前后,再次出现留学热潮:以留美、留法、留苏为中心,留英、留德、留日等也有较大发展。胡适(留美)、邓小平(留法)、刘少奇(留苏)等人是这批留学潮中的著名人物。

新中国成立以后,留学生的主要去向是苏联。1951年至1958年留苏学生共7493人,79.6%学习工科和理科。改革开放后的30多年来,中国有120多万人到国外留学,遍布100多个国家和地区。与此同时,也有大量的外国留学生来中国学习。2011年,在华学习的外国留学人员总数首次突破29万人。

(2)依据材料并结合所学,解读近现代中外留学发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

为实现中华民族独立与富强,先进的中国人进行了不懈的探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一

A组:李鸿章和曾国藩 B组:梁启超和孙中山 C组:李大钊和陈独秀

材料二 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,历年来政象所证明已有不克守缺抱残之势。继令以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料三 由《新青年》卷起的新文化运动狂飙,猛烈地冲击了千百年束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,……其对传统文化糟粕的批判和对西方思想的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史晚清民国卷》

回答:

(1)结合所学知识,分别指出材料一中A、B两组人物向西方学习的指导思想。

(2)促使材料一中C组人物由向西方学习转变为向苏俄学习的因素有哪些?

(3)据材料二,概括近代中国人渐趋觉悟的发展阶段。并结合新文化运动的背景,说明“道德伦理革命”出现的原因。

(4)材料三对于新文化运动作用的评价,你是否赞同?并说明你的理由。

试题篮

()