阅读材料,回答问题

材料一 中国在19世纪60年代奉行的政策兼有新旧两种时代特色。西方侵略者在商贸、外交方面获得利益,中国政府则从他们那里学习军事技术以抵御外侮、镇压国内起义,但同时也致力于振兴旧式的儒家管理方式。……统治过程中,对秩序的需求、士大夫地主阶级的既得利益以及保守的儒家意识形态均水乳交融在一起而相辅相成。其结果,身处内忧外患之中的中国,在19世纪60年代做出的回应是重申或重建儒家制度而非使之现代化。

——费正清《中国:传统与变迁》

(1)19世纪60年代哪种思想符合材料一的观点?结合时代大背景,分析在19世纪60年代的中国产生这种思想的原因。

材料二 康有为在《孔子改制考》中宣称:孔子以前的历史,是孔子为了改变当时的社会状况,而按照自己的理想假托先王的言行写出来的宣传作品,目的是为了实现社会改革。康有为以此证明孔子也是一位维新派,并打着孔子托古改制的旗号要求进行社会改革。康有为认为,事情是向前发展的,远的、旧的必将败亡,近的、新的终将兴起,因此,就要变法维新。这样,康有为的孔子改制理论就冲击了遵守旧法、恪守祖训的顽固派。

——李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》

(2)指出材料二所体现的康有为的观点。简要评论这些看法。

材料一 中国的县志中有丰富的女性资料,它们清楚地表明,妇女的贞节是当地荣誉的象征……对风俗的描述,列女志的前言,甚至许多地方志的编纂体例都清楚地显示,女性贞节是向外部世界描绘地方道德标准的总共和价值观的组成部分。来自长江下游的一些例子很有说服力,七中有如下描写:“欲称闺门卸鲁(指文教兴盛之地)盖西川清淑之气所独钟,抑亦程朱之教泽。”

——邓小南等《中国妇女史读本》

(1)依据材料一,结合所学知识,分析程朱理学何以对女性贞节作为地方道德标准产生影响

材料二 李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

——摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

(2)依据材料二并结合20世纪初中国社会的发展,对“社会进步是女性解放的重要前提”这一观点加以阐述

由于诸多因素制约,对外国著作和文本翻译往往带有“误译”与“误读”之处。阅读材料,回答问题。

材料一 由生物进化论到社会进化论

自“文艺复兴运动”起,欧洲开始独步世界文明的前列;“发现新大陆”后,更开始了世界性的扩张,到十九世纪后半期,欧洲列强挟工业革命唤起的强大威力,基本上实现了对全球的统治。在那个时代,“生存竞争”、“优胜劣汰”、“物竞天择”、“适者生存”等这样一些思想,很合乎欧洲人的胃口。于是,达尔文认为仅适用于生物界的“进化论”,被“误读”为也是“人类社会”的普遍规律,“达尔文主义”变成了“社会达尔文主义”。

19世纪后期严复被派遣到英国留学。从一个 “温良恭俭让”的政治文化氛围中,来到一个充满竞争精神的国度,加上欧洲社会的公共传媒与社会舆论弥漫的“社会达尔文主义”的浸染,使严复对欧洲文明的认知和他对中西文化的比较,不能不受影响。他认为:中国应当向欧洲学习的东西,比“坚船利炮”和工业科技以及自然科学更重要也更为根本的,是欧洲的“人文典章”。严复把《进化论与伦理学》译为《天演论》之后,“进化论”适合于“生物界”的思想与内容被完全略去,这样,“进化论”就成为专门适合于“人类社会”的理论了。

——据纪坡民《“误译”和“误读”,把“伦理学”丢了——从赫胥黎的〈进化论与伦理学〉到严复的〈天演论〉》整理

(1)根据材料一,概括“进化论”适用对象的变化,并分析欧洲和严复“误读”、“误译”的原因。

材料二 马戛尔尼来华的信息传递

——据陈雍 熊燕军《信息传递与中国传统官僚的政治心理——以马戛尔尼访华为中心》

(2)根据材料二,说明两个文本的内容差异。

(3)综合上述材料,概括指出影响“误读”和“误译”的主要因素

(15分)【中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料:林则徐和徐继畲,这两位当时中国思想界的前沿人物在福州有一次罕见的较量,史称“乌山之争”:1850年夏天,英国的一名传教士租赁了(福州郊外)乌山神光寺的几间房屋,租期为六个月。此事引起了林则徐及城内部分士绅的不满。林则徐上书福建巡抚徐继畲,要求武力驱逐英人。徐继畲主张采取外交手段处理,避免酿起事端。林则徐则认为,这样做太过懦弱,他情绪激昂地表示,如果战事不可避免,年老又多病的他也在所不辞地挺身而出。此事在朝廷引起轩然大波并最终导致徐继畲被革职。

——摘编自赵柏田《帝国的迷津》

(1)据材料并结合所学,指出“乌山之争”发生的历史背景。在对待"英人租赁乌山神光寺的几间房屋”的问题上,林则徐和徐继畲两人的态度有何不同?

(2)林则徐被称为近代中国“开眼看世界第一人”,根据材料和所学知识对此进行评价。

【选修4-中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题。

材料一 他的书(《物种起源》)叙述了饲育、栽培的动、植物所引起的变异,明白地表示出自然界也发生了同样的现象,由之引导出生存竞争和自然淘汰的必然性,他用丰富的实例描绘出生物进化的过程。……虽然书相当艰深,依然拥有无数的读者。

——粱实秋主编《名人伟人传记全集之达尔文》

材料二 毫无疑问,使达尔文进化论在中国得以广泛流传并引起学术界震动的当归于严复译《天演论》。《天演论》这一渗透了达尔文《物种由来》、斯宾塞《天人会通话》、马尔萨斯《人口论》、海克尔《人天演》等各种进化论的“天演”哲学……成为唤醒国人、振奋民族自强意识的兴奋剂。

——邹振环《五四新文化运动中译出的(达尔文物种原始)》

(1)据材料一,概括达尔文《物种起源》的基本观点。为什么“书相当艰深,依然拥有无数的读者”?

(2)据材料二并结合所学知识,指出严复“天演”哲学的主要特点。分析严复这一译作对中国近代社会的积极作用。(1O分)

鸦片战争后,先进的中国人从“天朝上国”的梦幻里惊醒,开始探索新知,寻求强国御侮之道。阅读材料,回答问题。

材料一 有好些新的因素推动着人们更新对西方和中国的认识:……1892年,在西方传教士所办的各种学校中学习的学生已达一万六千余名。从1815年至1891年间,中国先后创办的各种华文报刊达64种,加上香港地区的6种,共达70种之多,……努力介绍西方的科学技术成就、政治经济文化教育等方面的状况以及近日新闻,为中国士子的视野与世界连接提供了客观条件。同时,有数以百计的外国书籍翻译为中文出版。到外国考察、留学、经商和做工的中国人至70年代末已达80万以上。

——袁伟时《帝国落日》

材料二 在1810-1867年间汉译的795 种著作中,宗教类占86%,人文学科和自然科学类仅占6%。1850-1899年间的567 种译著中,应用科学占40%,自然科学占30%,历史、地理占10%,社会科学占8%,宗教、哲学、文学和艺术占3.5%。在1902-1904 年间的573 种译著中,社会科学占25.5%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占10.5%,哲学占6.5%,文学占4.8%。

——摘编自徐中约《中国近代史》

[材料三 ……中国不可能只从我们这里引进知识、科学和工业资源模式而不引进那些带有病毒性质的政治上的改革。否则,她将什么也得不到。

——1881年7月23日《纽约时报》社论

材料四 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,……无论是洋务运动、戊戌变法,还是辛亥革命;无论是李鸿章、康有为,还是孙中山,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的中国。

——裴钰《改变中国》

中国人从林则徐“开眼看世界”开始,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,每一步都伴随着古今中西新旧之争。

——陈旭麓《中国近代史》

(1)据材料一,概括近代中国了解西方的主要途径。据材料二,概述1810年后近百年间中国译著内容重心的演变。

(2)据材料三,从中可以获取哪些历史信息?综合以上材料,谈谈你对中国近代学习西方的认识。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:1926年10月3日,梁启超在徐志摩与陆小曼婚礼上的证婚词中讲道:“徐志摩,你这个人性情浮躁,以至于学无所成,做学问不成,做人更是失败,你离婚再娶就是用情不专的证明!陆小曼,你和徐志摩都是过来人,我希望从今以后你能恪遵妇道,检讨自己的个性和行为,离婚再婚都是你们性格的过失所造成的,希望你们不要一错再错自误误人。不要以自私自利作为行事的准则,不要以荒唐和享乐作为人生追求的目的,不要再把婚姻当作是儿戏,以为高兴可以结婚,不高兴可以离婚,让父母汗颜,让朋友不齿,让社会看笑话!总之,唯希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚!这就是我对你们的祝贺!——我说完了!”

材料二:对于徐志摩与陆小曼的爱情,郁达夫的看法是:“他们的一段浓情,若在进步的社会里,有理解的社会里,岂不是千古的美谈?忠厚柔艳如小曼,热烈诚挚如志摩,遇合在一起,自然要发放火花,烧成一片了,哪里还顾得到纲常伦教?更哪里还顾得到宗法家风?”

(1)根据材料一,结合所学知识,分析梁启超对徐志摩陆小曼婚姻的态度及其原因。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析民国时期这种婚姻出现的原因,并加以评价。

历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料一 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

| 刘锡鸿 |

中国空虚不在无船无炮,而在无人无财,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群骛于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末则何欤? ——《刘光禄遗稿》 |

| 郭嵩焘 |

西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。 ——《伦敦与巴黎日记》 |

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流,有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)洋务运动的指导思想是什么?它是对鸦片战争前后出现的哪一思想的发展?

(2)刘锡鸿和郭嵩焘都批评洋务运动舍本逐末,但他们的主张并不相同。根据材料一对此加以分析。

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。

(4)通过对以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?

一定时期的教育与该时期社会政治、经济和文化发展密切相关。阅读下列材料,回答问题。

材料一 据曹松叶先生《宋元明清书院概况》统计,宋代书院共有203个,以地域分布计算,长江流域占74.76%,珠江流域占21.53%,黄河流域占3.52%。……宋代一些著名学者,如朱熹、陆九渊等都热衷于书院讲学,影响巨大。

——任继愈主编《中国文化小百科·中国古代学校》

材料二 近代中国某学校的课程表(1876年)

| 时间 |

课程内容 |

备注 |

| 首年 |

认字写字;浅解辞句;讲解浅书 |

1、由洋文而及诸学共须八年。馆中肆习洋文四种,即英、法、俄、德四国文字也。 2、至于汉文儒学,原当始终不已,故于课程并未另列。向来初学者,每日专以半日用功于汉文。 |

| 二年 |

讲解浅书;练习文法;翻译条子 |

|

| 三年 |

讲各国地图;读各国史略;翻译选编 |

|

| 四年 |

数理启蒙;代数学;翻译公文. |

|

| 五年 |

讲求格物;几何原本;平三角、弧三角;练习译书 |

|

| 六年 |

讲求机器;微分积分;航海测算;练习译书 |

|

| 七年 |

…… |

|

| 八年 |

…… |

——《中国近代教育史资料汇编》

材料三 1881和1882年,法国总理兼教育部长费里提出两项教育法案。第一项法案……规定母亲学校(幼儿园)和公立小学一律免收学费。第三项法案……规定对6—13岁的所有儿童实施强迫的、义务的初等教育,……对不送孩子入学的父母处以罚款、监禁等处分。

——刘新科《国外教育发展史纲》

请回答:

(1)依据材料—概括宋代书院教育在地域分布上的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出该学校最有可能是近代中国哪一政治派别创办的并说明理由。请举出该政治派别所创立的学校一例。

(3)依据材料兰和所学知识,请列举出促成法国两项教育法案出台的政治、经济和思想领域的重要事件。

(4)依据材料三和所学知识,请指出我国改革开放以来为保障6岁以上少年儿童接受初等教育而颁布的法案和实行的重大举措。

【中外历史人物评说】

材料一 古者以天下为主,君为客。凡君之所毕世而经营者,为天下也。官者,为天下,非为君也,为万民,非为一姓也。天子之所是未必是,天子之所非未必非,而公其非是于学校(公共机关)。……向使无君,人各得自私也,人各得自利也。……夫工固圣王之所欲,而商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

材料二 新民本思想形成于君主专制制度走向衰落并带来国破家亡的明清之交,它是中国旧知识分子探讨中国君主政治制度改良所达到的最高水平。同时,中国大地已经萌生一些新的社会经济因素,与此适应,黄宗羲提出的与当时社会经济中出现的封建异动因素相适应的政治观点,是令人瞩目的时代精神的一种反映,客观上反映了市民阶层的要求与生活愿望。

——摘编自谢贵安《<明夷待访录>“新民本”思想的历史影响》

(1)根据材料一指出黄宗羲“新民本”思想的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明黄宗羲“新民本”思想出现的时代特征。

探究性学习是高中历史学习的方法之一,我们以“东西方文明的对话”为主题展开探究。阅读材料,回答问题。

探究主题一东西方政治文明的并存(古希腊)这种自然环境导致多种经济形态并存,……人员的频繁扩散、迁入、交流,侵蚀、瓦解着古希腊血缘亲族组织。在进入阶级社会时,地缘战胜血缘、私有制战胜原始氏族共产制,在某种程度上有利于民主制度的发展。

中华文化主要发祥地中原地区,属于辽阔领域精耕细作型农耕经济,生产力的发展并没有使这里的血缘纽带遭受侵蚀,导致氏族首领直接转化为统治阶级新贵,形成君主集政权、财权、神权于一身的格局。

探究主题二东西方经济文明的交流美洲作物引进中国,大多发生在明清时期,总数超过二十种。……在不长的时间中获得了相当快的发展,不少在今天的作物构成中占据举足轻重的地位。究其原因,与明清以来人口激增导致的人地矛盾加剧及市场经济的发展有着密切的关系。

——王宝卿《明清以来美洲作物的引种推广对经济社会发展的影响》

探究主题三东西文明的碰撞中国古代长期以来以文明自居,而把其他没有中国式行为和举止的国家和民族包括西方国家视为野蛮,称西方人为夷、番、鬼。20世纪初中国把西方的“Modem”翻译成“文明”,“文明”一词被指为西方传来的文化,非常盛行,如看“文明戏”。

探究主题四东西方思想文化的冲突近代中外文化交流是在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向:一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西方文化优劣问题的评价都过于偏激。——张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

(1)依据探究主题一的材料,指出中西两种政治文明的差异及存在差异的原因。

(2)依据探究主题二的材料并结合所学知识,分析美洲作物的引入对明清时期社会发展的影响。

(3)阅读探究主题三的材料并结合所学知识回答,20世纪初中国“文明”内涵的变化,反映了当时中国对西方认识的什么特点?原因是什么?中国近代接受西方“文明”给中国近代带来怎样的影响。

(4)探究主题四的材料中作者认为应运用怎样的观点评价近代中西方文化?针对中西方文化“两种极端的倾向”,请选择其中一个,谈谈你的看法。

近代以来中国社会发生了巨变。阅读下列材料,回答问题。

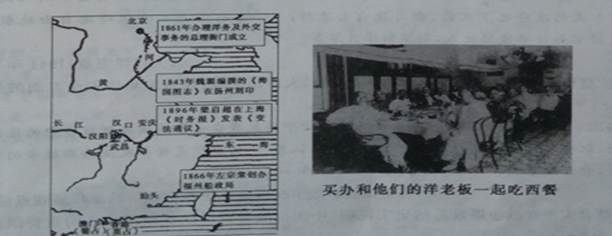

材料一

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳19世纪中后期中国社会的主要变化,并概括说明变化的特点。

材料二 尽管19世纪后半叶中国的确发生了变化,但它的变化速度远远落后于对西方做出反应的其他国家。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)中国的变化“落后于对西方做出反应的其他国家”是由诸多因素造成的。以19世纪末20世纪初的史实说明这些因素制约中国社会发展的表现。

材料三 国庆六十周年之际,在一部《六十年与六十部》的专著中,胡风的《时间开始了》位列第一。有人把这部诗歌称为“开国之绝唱”。

(3)薪中国成立后,中国社会发生了巨变。请结合建国初期的史实加以说明。

体育活动是一种有目的、有意识、有组织的社会活动,伴随人类社会的演进而逐步发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 射礼是我国古代最早的体育项目之一。西周射礼是一项有严格礼仪要求的射箭活动,它改变了商代射礼的祭祀色彩,而赋予了深刻的人文内涵。《礼记•射义》记载,西周时“诸侯之射也,必先行燕礼;卿、大夫、士之射也,必先行乡饮酒之礼。故燕礼者,所以明君臣之义也;乡饮酒之礼者,所以明长幼之序也”。春秋时期,孔子对射礼推崇备至,《礼记•射义》记载,孔子曾对围观射礼的民众提出要求:不忠不孝者不得入内,尊老爱幼和好学上进者可以就坐。

(1)根据材料一概括西周射礼的人文内涵,结合历史背景说明孔子重视射礼的原因。

材料二 古代奥运会不允许妇女参加,违者处以极刑。虽然顾拜旦在奥运会初创时期曾想模仿古代传统,但已无法阻止男女平等的时代潮流。从1900年妇女首次登上奥运赛场至今,女运动员人数、女子参赛项目数、女体育管理者人数逐渐增加,运动成绩大幅度提高。妇女体育在奥运会上获得了前所未有的发展,其意义已超出了竞技比赛的范畴。

——百度百科

(2)根据材料二指出奥运会的变化,(1分)结合所学知识简要分析变化产生的因素。(3分)

材料三 “中国礼俗,其贻害民力(人民的体力),而坐令其种日偷(衰弱)者,由法制学问之大,以至于饮食居处之微,几乎指不胜指”、“君子小人劳心劳力之事,均非体力强健者不为功”、“论一国富强之效,而以其民之手足体力为之基”。因此要学习西方,重视体育,鼓民力,达到民力、民智、民德三强的教育目的,再三强调自强保种之事,保种就是要提高民族素质,而体质是民族素质的重要因素。 ——严复《劝学论》整理

(3)根据材料三概括严复的体育思想。

材料四 体育口号是体现体育功能变化的重要载体,体育功能随着生产力发展、社会变迁、人们需求变化而发生变化。

| 时 间 |

口 号 |

| 20世纪50年代 |

“锻炼身体,保卫祖国”、“锻炼身体,建设祖国”、 |

| 20世纪70年代 |

“友谊第一,比赛第二”、“赛出好风格,赛出新水平” |

| 20世纪80年代 |

“团结起来,振兴中华”、“冲出亚洲,走向世界” |

| 20世纪90年代 |

“全民健身,利国利民,功在当代,利在千秋” |

(4)根据材料四和所学知识,任选其中一个口号,结合时代特征谈谈你对该口号的认识。

改革和革命,都是推动社会进步的重要手段。阅读材料,回答问题。

材料一 穆罕默德•阿里的历史意义在于他是第一个意识到西方技术的意义并有效地利用西方技术来为自己的目的服务的中东的统治者。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)结合所学知识,指出阿里是如何“有效利用西方技术”的?与近代中国学习西方的什么思想有相似性?

材料二 然而到了19世纪60年代,它的弱点暴露无遗,内部很不稳定,对外则比想象中虚弱许多。其关键弱点既是政治的,又是经济的。亚历山大二世所推行的改革与其说是振衰起敝的灵丹妙药,不如说是暴露疾病的症状。

——[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆《资本的年代》

(2)概括材料二图表所反映的历史现象,结合所学知识指出你对“关键的弱点既是政治的,又是经济的”的理解。

材料三 日本改革的动力是西化……英国模式自然作为铁路、电信、公共建筑和市政工程、纺织工业以及许多商业方面的模范;法国模式用来改革法制,改革军事;海军当然还是学习英国;大学则归功于德国和美国的榜样;小学教育、农业革新和邮政事业则归功于美国。”

——(英)艾瑞克•霍布斯鲍姆《资本的年代》

(3)日本用“法国模式”来“改革法制”,最大可能借鉴法国的什么法律文献?根据材料三并结合所学知识概括日本西化的特点?

材料四 夫物新则壮,旧则老;新则鲜,旧则腐;新则活,旧则板;新则通,旧则滞;物之理也。法既积久,弊必丛生,故无百年不变之法。况今兹之法,皆汉、唐、元、明之敝政,何尝为祖宗之法度哉?又皆为胥吏舞文作弊之巢穴,何尝有丝毫祖宗之初意哉?今托于祖宗之法,固已诬祖宗矣。且法者所以守地者也,今祖宗之地既不守,何有于祖宗之法乎?夫使能守祖宗之法,而不能守祖宗之地,与稍变祖宗之法,而能守祖宗之地,孰得孰失,孰重孰轻,殆不待辨矣。

──康有为《上清帝第六书》

(4)根据材料四,归纳康有为认为必须变法的原因是什么?

历史研究强调“论从史出”,下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是

| |

材 料 |

结 论 |

| A |

《顺德县志》载:1853年,“女布(指土布)遍于县市,自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半……” |

中国东南沿海地区自然经济解体 |

| B |

据《夏口县志》统计,光绪十四年(1888)汉口镇人口仅18万,而至民国初年竟增至120万,20年余间增长近6倍。 |

19世纪末20世纪初汉口地区城市化进程发展迅速 |

| C |

谭嗣同愤怒地谴责专制君主是“大盗”,号召人们冲破君主和伦常的网罗,同封建束缚彻底决裂。 |

谭嗣同主张推翻封建君主,实现共和政体。 |

| D |

南京临时政府法令规定:人民享有选举、参政等“公权”和居住、言论、出版、集会等“私权”。 |

南京临时政府实行了三权分立的权力分配原则 |

试题篮

()